Стоял апрель 1988 года. В моем редакционном кабинете раздался звонок: вечером в Горхолле, по-русски звонко именовавшимся Дворец культуры и спорта им. В.И. Ленина, а по-эстонски – просто Linnahall, будет выступать Виктор Цой.

Пауза. Видимо, мне надлежало заполнить ее восторгом. Но я к рок-музыке отношусь, скажем так, достаточно спокойно. Нет, конечно, знала, кто такой Виктор Цой, более того, истошных воплей на предмет того, что рок губителен для нашей молодежи, никогда не исторгала, но и армию фанатов на единицу своей персоны не стремилась пополнить. Впрочем, у Цоя их вполне достаточно без меня.

Из беседы с Виктором Цоем:

"Согласитесь, это очень странно, когда пишешь песни, в которых нет ничего крамольного, а воспринимаются они и как крамола, и как мерзость. При том, что сам ты точно знаешь, что можешь собрать многотысячный зал – и люди придут, и будут слушать, и переживать вместе с тобой. Но ведь, правда, странно предполагать, что в этот зал собираются тысячи подонков и мерзавцев?.. Странно, когда ты знаешь, что можешь работать, что ты живой, а тебя не замечают и делают вид, что тебя в природе нет. А ты на самом деле просто другой, не такой, к кому все привыкли, – не такой блестящий, сверкающий и радующий глаз…

– Сейчас нашему року открыли все окна, все двери, подул сквозняк, все можно, подполье кончилось – вы верите в свежесть этого сквозняка?

– Знаете, мне все равно. По большому счету, мне все равно, где играть – в квартире, в подпольном клубе, в зале на десять тысяч человек… Сейчас у меня есть возможность выступать шире – я ею пользуюсь, и то не всегда. В любом случае делаю то, что хочу. Разумеется, насколько позволяет ситуация, в том числе политическая ситуация в стране".

Возможность взять интервью у Цоя я чуть было не упустила: поблагодарила за приглашение на концерт и отказалась, сославшись на занятость.

Звонившая, администратор малого зала, была моей личной знакомой, поэтому себе позволила.

– Ты в своем уме? Это же Цой! Виктор Цой! Отменяй все дела и приходи! Ты меня слышишь?

– Это Цой, Виктор Цой, слышу, не глухая!

– Приходи, пожалуйста, ты меня очень выручишь, – неожиданно взмолилась она. – Дело в том, что идея устроить "рок-гостиную" и пригласить Цоя – на моей совести. Если не будет публики, начальство меня убьет.

Как уже отмечалось выше, я не была поклонницей рока, но все же руководила отделом культуры в газете "Молодежь Эстонии", той самой Эстонии, где, в отличие от других республик, никогда не делали вид, что рок-музыки у нас нет, более того, регулярно проводили рок-фестивали. Пустой зал на концерте Цоя – более абсурдное предположение трудно было придумать.

Оказалось, что Цоя пригласили без группы "Кино". А рекламу сольного концерта в малом зале кто-то из руководства Горхолла счел излишней роскошью.

…Если бы я сейчас решила начертать нечто вроде рецензии, на мониторе выскочили бы пылкие фразы про то, что это был незабываемый концерт – уникальный тембр голоса, лаконичная ритмика, отрывистые звуки негромкой гитары, угасающие в тишине. И все было бы сущей правдой, изрядно приправленной сиропом, что, безусловно, не про Цоя.

На протяжении всего концерта меня преследовали неконтролируемые ассоциации: мне 14 лет, я впервые слушаю песни Александра Вертинского. Кумир интеллигенции первой половины ХХ века, он вернулся из эмиграции, получил разрешение гастролировать, но только в провинции, к столичной сцене и к массовому слушателю допущен не был. Изданную в США пластинку, большую, намного толще, чем наши, моим родителям подарили друзья. Названия песен написаны по-русски, но латиницей. Щелчок, первые аккорды – и я на всю жизнь оказалась во власти этого странного, безголосого, поющего сердцем поэта.

Из беседы с Виктором Цоем:

" – На "Музыкальном ринге" ваши поклонники, что было сил, топтали несчастных бардов. В чем конфликт? Вы – понимаете?

– Думаю, что да. Их поэтический язык, язык символов, образов, которые составляют песню, сейчас звучит фальшиво. И то, что они продолжают это петь сегодня, не замечая фальши, рождает недоверие и неприятие. Я не понимаю, как сегодня можно слушать песни о том, что все замечательно, когда мы сидим в палатке, у костра, и как все здорово, какая у нас здесь любовь, какая дружба и так далее. Мало кто этому поверит. И – не верят…

– А Гребенщиков поет Вертинского. Замкнулся круг, да?

– Вот Вертинскому мы верим. Как человеку, который чист душой. В нем самом, в его стихах, песнях чувствуется искренняя вера, без коммерческого оттенка".

В эту минуту я на всю жизнь поверила Виктору Цою.

Но пока, скрежеща зубами, пережидаю нескончаемую череду фанатов, автографы на случайных бумажках, изнурительную процедуру под названием "можно с вами сфотографироваться?". Кумир продвинутой молодежи второй половины ХХ века редкостно терпелив.

Господи, наконец-то!

– А, может, поговорим завтра? Встретимся здесь же и поговорим, – говорит просительно.

– Давайте завтра вас сфотографируют для газеты, а поговорим сегодня. У меня ребенок болеет. Не знаю, как сложится завтрашний день.

Цой вопросительно взглянул не Марьяну (они тоже были молодыми родителями, сыну Саше еще не исполнилось трех лет) и, не дожидаясь ответного взгляда, соглашается: "А давайте!".

Мы присели в гримерке напротив друг друга. "Вы меня не помните?", – спрашивает он неожиданно. Вопрос непонятен, что и выражаю недоуменным взглядом.

"А я к вам в редакцию приходил, с Курехиным…". – "Ааа… Ну да… Разумеется, помню".

Помнила смутно. Курехин вошел, занял все пространство моего небольшого кабинета – и заискрился фейерверком остроумия. А ведь точно, с ним был приятный, скромный мальчик…

Сглаживая неловкость, быстро выпаливаю вопрос.

Из беседы с Виктором Цоем:

" – Скажите, Виктор, вам часто приходится выступать в такой тихой аудитории?

– Ну, конечно, нечасто. Но, заметьте, в зале сидели далеко не тинейджеры, ведь кричат, в основном, они. А потом, такие концерты, где я один с гитарой, и не рассчитаны на бурную реакцию.

– А бурная реакция вам необходима?

– Нет, мне важно – чувствовать. Вот это очень важно."

На следующий день мне все же пришлось сопроводить Николая Шарубина на съемку, поскольку он категорически отказался проследовать в Горхолл в гордом одиночестве.

Вечером в большом зале ожидалась творческая встреча с известными кинематографистами. Шумная компания приезжих гостей заполнила служебное кафе Горхолла. За самым дальним столиком примостились Цой и Марьяна. Пробираясь к ним, не заметила Зиновия Гердта, с которым была знакома лет десять. Зиновий Ефимович помахал мне рукой. Я заметалась. Подлетела к Цою: "Извините, пожалуйста. Здесь Гердт, надо подойти… Вы ведь знаете Гердта?". Цой серьезно кивнул: "Конечно, знаю. Ну, не лично, но вообще знаю. Не волнуйтесь, мы подождем". Шарубин остался с Марьяной и Виктором. Я помчалась здороваться с Гердтом…

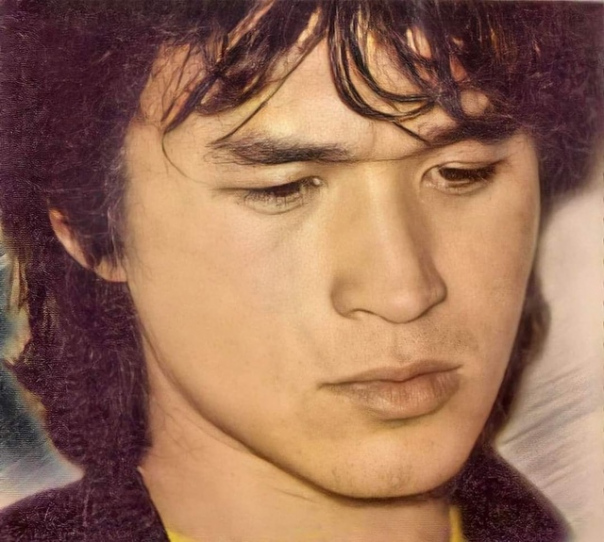

Позировал Цой Николаю Шарубину на пустой автомобильной парковке рядом с серым саркофагом Горхолла. Это не оговорка – именно позировал, послушно устремляя взгляд в объектив. На ветру развевались белый шарф, полы черного пальто. Мелькнула мысль: белый, черный, серый – как выразительно смотрелось бы в цвете, жаль, пленка черно-белая. Велика ли разница при таком богатстве палитры? Тот, кто сечет в фотографии, меня поймет.

Интервью вышло в газете через несколько дней. В подзаголовке было сказано: "С лидером ленинградской рок-группы "Кино" Виктором Цоем по многочисленным просьбам читателей беседует наш корреспондент". Фамилии корреспондента не было: за своей подписью мне надо было срочно опубликовать другой материал, а указывать фамилию автора дважды в те времена было не принято.

Изумленные столь неуместной анонимностью коллеги – ведь это же Цой, Виктор Цой! – крутили пальцем у виска. Конечно, можно было с этим интервью повременить, но фанаты достали звонками – "Когда про Цоя напечатаете?". Надоело от них отбиваться.

Фотографию стащили из редакционного архива в день выхода газеты..

© Элла Аграновская

Другие записи сообщества

«Виктор любил черный цвет. Первое задание, которое я получил как директор группы, — перекрасить все имевшиеся у Виктора вещи в черный. Мы собрали одежду в мешок, я понес джинсы, рубашку, футболки и свитер в красильные мастерские Кировского театра. Все сделали качественно, Цой был счастлив, когда я вернул ему гардероб. Если честно, одежды было немного, а туфли у него имелись одни. Хотя с виду, повторюсь: идет обеспеченный «барин», рок-звезда, у которой все окей.»

© Юрий Белишкин.