Другие записи сообщества

— Каюсь: прозвище «декольтированная лошадь» надолго с того вечера утвердилось за юношей... А юноша этот был Владимир Маяковский. Это было его первое появление в литературной среде или одно из первых. С тех пор лошадиной поступью прошел он по русской литературе — и ныне, сдается мне, стоит уже при конце своего пути. Пятнадцать лет — лошадиный век. <...>

Маяковский быстро сообразил, что заумная поэзия — белка в колесе. Для практического человека, каким он был, в отличие от полоумного визионера Хлебникова, тупого теоретика Кручёных и несчастного шута Бурлюка, — в «зауми» делать было нечего. И вот, не теоретизируя вслух, не высказываясь прямо, Маяковский без лишних рассуждений, на практике своих стихов подменил борьбу с содержанием (со всяким содержанием) — огрублением содержания. По отношению к руководящей идее группы это было полнейшей изменой, поворотом на сто восемьдесят градусов. <...>

«Маяковский — поэт рабочего класса». Вздор. Был и остался поэтом подонков, бездельников, босяков просто и «босяков духовных». <...> Пафос погрома и мордобоя — вот истинный пафос Маяковского.

Владислав Ходасевич

«Декольтированная лошадь» (1927)

Зима приближается. Сызнова

Какой-нибудь угол медвежий

Под слезы ребенка капризного

Исчезнет в грязи непроезжей.

Домишки в озерах очутятся.

Над ними закурятся трубы.

B холодных объятьях распутицы

Сойдутся к огню жизнелюбы.

Обители севера строгого,

Накрытые небом, как крышей!

На вас, захолустные логова,

Написано: «Сим победиши» .

Люблю вас, далекие пристани

В провинции или деревне.

Чем книга чернее и листанней,

Тем прелесть ее задушевней.

Обозы тяжелые двигая,

Раскинувши нив алфавиты,

Вы с детства любимою книгою

Как бы на середке открыты.

И вдруг она пишется заново

Ближайшею первой метелью,

Bся в росчерках полоза санного

И белая, как рукоделье.

Октябрь серебристо-ореховый.

Блеск заморозков оловянный.

Осенние сумерки Чехова,

Чайковского и Левитана.

Борис Пастернак

Октябрь 1943

Я, я, я. Что за дикое слово!

Неужели вон тот - это я?

Разве мама любила такого,

Желто-серого, полуседого

И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине летом

Танцевавший на дачных балах, -

Это я, тот, кто каждым ответом

Желторотым внушает поэтам

Отвращение, злобу и страх?

Разве тот, кто в полночные споры

Всю мальчишечью вкладывал прыть, -

Это я, тот же самый, который

На трагические разговоры

Научился молчать и шутить?

Впрочем - так и всегда на средине

Рокового земного пути:

От ничтожной причины - к причине,

А глядишь - заплутался в пустыне,

И своих же следов не найти.

Да, меня не пантера прыжками

На парижский чердак загнала.

И Виргилия нет за плечами -

Только есть одиночество - в раме

Говорящего правду стекла.

___

Владислав Ходасевич

18-23 июля 1924 года, Париж

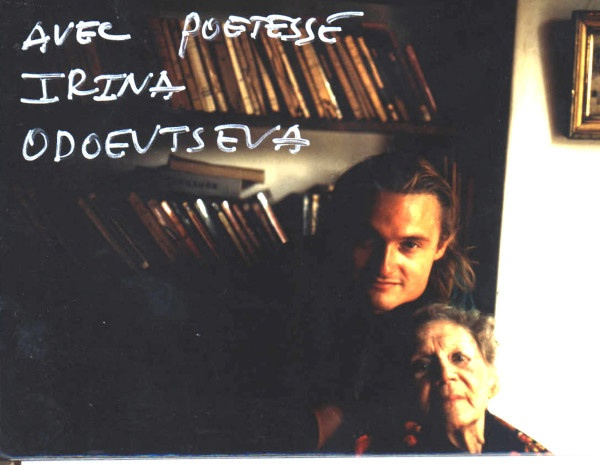

Александр Васильев об Ирине Одоевцевой

Ирина Одоевцева являлась одним из последних заметных литераторов Серебряного века, которых мне удалось застать в Париже. Она жила в доме №3 на улице Касабланка в 15-м квартале Парижа, из-за нужды сдавая две комнаты из принадлежавших ей четырех. ⠀

⠀ Одоевцева обожала гостей, часто устраивала чаепития. Чай разливался в красивые чашечки, кто-то из гостей обязательно приносил с собой торт, а хозяйка, кутаясь в павлопосадскую шаль, рассказывала о Гумилеве, с которым ее связывали романтические отношения, о жизни в Париже и Риге. В Риге Одоевцева прожила довольно долго – до 1930-х годов. Ее отец владел доходным домом, находившимся в районе Маскачка. Этот дом существует и сегодня. ⠀

⠀ В молодости Ирина Владимировна очень любила наряжаться. С годами желание выглядеть привлекательно не пропало. Не имея средств на парикмахера, она приобрела себе паричок. Этот паричок выполнял двойную функцию – делал ее элегантнее и служил сейфом. Под париком Одоевцева прятала деньги, полученные у жильцов. ⠀

⠀ Однажды Ирина Владимировна решила подписать мне свою книгу. «Я напишу так! – сказала она. – Дорогому Сашеньке Васильеву на добрую память от любящей его Ирины Одоевцевой!». Но так как Одоевцева страдала артритом, то сложности возникли с написанием первой же буквы «Д». Тогда я предложил: «Давайте покороче! Дорогому Александру Васильеву от Ирины Одоевцевой!». Ирина Владимировна поддержала мою идею. Но, подумав, спросила: «Может, еще сократим?». В итоге книгу украсила надпись «Саше от Иры». ⠀

⠀ Надумав на исходе жизни вернуться в Ленинград, Одоевцева решила распродать свое имущество. Я приобрел ее печатную машинку «Ундервуд», которую передал в музей Ахматовой в Петербурге. Также ко мне перешел комод и две витрины красного дерева. В нижнем ящике комода, уже после отъезда Ирины Владимировны из Парижа, я обнаружил рукописи ее не изданных стихов. ⠀

Памяти Пастернака

«… правление Литературного Фонда СССР извещает

о смерти писателя, члена Литфонда, Бориса

Леонидовича Пастернака, последовавшей

30 мая сего года, на 71-ом году жизни, после

тяжелой и продолжительной болезни, и выражает

соболезнование семье покойного».

(Единственное, появившееся в газетах, вернее,

в одной — «Литературной газете», — сообщение

о смерти Б.Л. Пастернака).

Разобрали венки на веники,

На полчасика погрустнели…

Как гордимся мы, современники,

Что он умер в своей постели!

И терзали Шопена лабухи,

И торжественно шло прощанье…

Он не мылил петли в Елабуге

И с ума не сходил в Сучане!

Даже киевские письмэнники

На поминки его поспели.

Как гордимся мы, современники,

Что он умер в своей постели!..

И не то чтобы с чем-то за сорок —

Ровно семьдесят, возраст смертный.

И не просто какой-то пасынок —

Член Литфонда, усопший сметный!

Ах, осыпались лапы елочьи,

Отзвенели его метели…

До чего ж мы гордимся, сволочи,

Что он умер в своей постели!

«Мело, мело по всей земле

Во все пределы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела…»

Нет, никакая не свеча —

Горела люстра!

Очки на морде палача

Сверкали шустро!

А зал зевал, а зал скучал —

Мели, Емеля!

Ведь не в тюрьму и не в Сучан,

Не к высшей мере!

И не к терновому венцу

Колесованьем,

А как поленом по лицу —

Голосованьем!

И кто-то, спьяну, вопрошал:

— За что? Кого там?

И кто-то жрал, и кто-то ржал

Над анекдотом…

Мы не забудем этот смех

И эту скуку!

Мы — поимённо! — вспомним всех,

Кто поднял руку!..

«Гул затих. Я вышел на подмостки.

Прислонясь к дверному косяку…»

Вот и смолкли клевета и споры,

Словно взят у вечности отгул…

А над гробом встали мародёры

И несут почётный ка-ра-ул!

Александр Галич

1966 г.

Лают бешено собаки

В затухающую даль,

Я пришел к вам в черном фраке,

Элегантный, как рояль.

Было холодно и мокро,

Жались тени по углам,

Проливали слезы стекла,

Как герои мелодрам.

Вы сидели на диване,

Походили на портрет.

Молча я сжимал в кармане

Леденящий пистолет.

Расположен книзу дулом

Сквозь карман он мог стрелять,

Я все думал, думал, думал —

Убивать, не убивать?

И от сырости осенней

Дрожи я сдержать не мог,

Вы упали на колени

У моих красивых ног.

Выстрел, дым, сверкнуло пламя,

Ничего уже не жаль.

Я лежал к дверям ногами —

Элегантный, как рояль.

___

Геннадий Шпаликов

Когда мы с моей парижской невестой (1902 г.) подошли к вопросу о разрешении любви нашей браком, она сказала: «Тебе не кажется сейчас так, что мы жили, протестуя избитым мнениям наших старших, а теперь оказывается, они были правы». Я поглядел на нее искоса, и вдруг на какие-то минуты чары влюбленности оставили меня, и я увидел обыкновенную, как у всех, мою невесту с ее родней, обстановкой. Это разоблачение продолжалось до тех пор, пока мы тут же почему-то не раздумали посылать родителям письмо о браке. После же того как я стал снова свободным, я снова взвился вверх и полетел к Недоступной. Мне была эта Недоступная для движения моего духа так же необходима, как необходима в математике условная бесконечность – ее и нет в действительности, и она в то же время больше, чем сама действительность. У меня в это время была возможность полета в бесконечность, я отошел от «брака». Но это значит только, что я не дожил еще до встречи моего ручья с берегом. Брак это… река в берегах, бесконечное в конечном.

#ДневникПришвина

24 Октября 1945.