Я, верно, был упрямей всех.

Не слушал клеветы

И не считал по пальцам тех,

Кто звал тебя на «ты».

Я, верно, был честней других,

Моложе, может быть,

Я не хотел грехов твоих

Прощать или судить.

Я девочкой тебя не звал,

Не рвал с тобой цветы,

В твоих глазах я не искал

Девичьей чистоты.

Я не жалел, что ты во сне

Годами не ждала,

Что ты не девочкой ко мне,

А женщиной пришла.

Я знал, честней бесстыдных снов,

Лукавых слов честней

Нас приютивший на ночь кров,

Прямой язык страстей.

И если будет суждено

Тебя мне удержать,

Не потому, что не дано

Тебе других узнать.

Не потому, что я — пока,

А лучше — не нашлось,

Не потому, что ты робка,

И так уж повелось…

Нет, если будет суждено

Тебя мне удержать,

Тебя не буду все равно

Я девочкою звать.

И встречусь я в твоих глазах

Не с голубой, пустой,

А с женской, в горе и страстях

Рожденной чистотой.

Не с чистотой закрытых глаз,

Неведеньем детей,

А с чистотою женских ласк,

Бессонницей ночей…

Будь хоть бедой в моей судьбе,

Но кто б нас ни судил,

Я сам пожизненно к тебе

Себя приговорил.

___

Константин Симонов, 1941 г.

Другие записи сообщества

Ушёл он рано вечером,

Сказал:

- Не жди. Дела...

Шёл первый снег.

И улица

Была белым-бела.

В киоске он у девушки

Спросил стакан вина.

"Дела... - твердил он мысленно, -

И не моя вина".

Но позвонил он с площади:

- Ты спишь?

- Нет, я не сплю.

- Не спишь? А что ты делаешь? -

Ответила:

- Люблю!

...Вернулся поздно утром он,

В двенадцатом часу,

И озирался в комнате,

Как будто бы в лесу.

В лесу, где ветви чёрные

И чёрные стволы,

И все портьеры чёрные,

И чёрные углы,

И кресла чёрно-бурые,

Толпясь, молчат вокруг...

Она склонила голову,

И он увидел вдруг:

Быть может, и сама ещё

Она не хочет знать,

Откуда в тёплом золоте

Взялась такая прядь!

Он тронул это милое

Теперь ему навек

И понял,

Чьим он золотом

Платил за свой ночлег.

Она спросила:

- Что это? -

Сказал он:

- Первый снег!

Леонид Мартынов

— Но одно дело со-чувствовать, со-существовать с поэтом, другое — решать крестословицы, чтобы убедиться, после трудной работы, что время и усилия потрачены даром, что короткий и бедный смысл не вознаграждает нас за ненужную возню с расшифрованием. Кому охота колоть твердые, но пустые орехи? Расколов пяток, мы с легким сердцем выбрасываем все прочие за окно. Однажды мы с Андреем Белым часа три трудились над Пастернаком. Но мы были в благодушном настроении и лишь весело смеялись, когда после многих усилий вскрывали под бесчисленными капустными одежками пастернаковых метафор и метонимий — крошечную кочерыжку смысла.

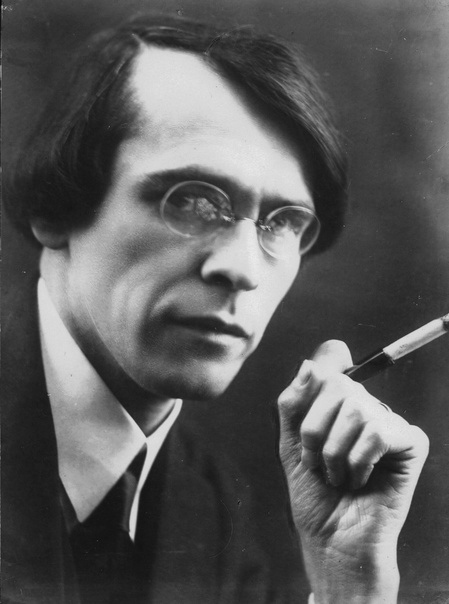

Владислав Ходасевич

«Парижский альбом. II» (1926)

Я — маленький, горло в ангине.

За окнами падает снег.

И папа поет мне: «Как ныне

Сбирается вещий Олег…»

Я слушаю песню и плачу,

Рыданье в подушке душу,

И слезы постыдные прячу,

И дальше, и дальше прошу.

Осеннею мухой квартира

Дремотно жужжит за стеной.

И плачу над бренностью мира

Я, маленький, глупый, больной.

__

Давид Самойлов

— Каюсь: прозвище «декольтированная лошадь» надолго с того вечера утвердилось за юношей... А юноша этот был Владимир Маяковский. Это было его первое появление в литературной среде или одно из первых. С тех пор лошадиной поступью прошел он по русской литературе — и ныне, сдается мне, стоит уже при конце своего пути. Пятнадцать лет — лошадиный век. <...>

Маяковский быстро сообразил, что заумная поэзия — белка в колесе. Для практического человека, каким он был, в отличие от полоумного визионера Хлебникова, тупого теоретика Кручёных и несчастного шута Бурлюка, — в «зауми» делать было нечего. И вот, не теоретизируя вслух, не высказываясь прямо, Маяковский без лишних рассуждений, на практике своих стихов подменил борьбу с содержанием (со всяким содержанием) — огрублением содержания. По отношению к руководящей идее группы это было полнейшей изменой, поворотом на сто восемьдесят градусов. <...>

«Маяковский — поэт рабочего класса». Вздор. Был и остался поэтом подонков, бездельников, босяков просто и «босяков духовных». <...> Пафос погрома и мордобоя — вот истинный пафос Маяковского.

Владислав Ходасевич

«Декольтированная лошадь» (1927)

Зима приближается. Сызнова

Какой-нибудь угол медвежий

Под слезы ребенка капризного

Исчезнет в грязи непроезжей.

Домишки в озерах очутятся.

Над ними закурятся трубы.

B холодных объятьях распутицы

Сойдутся к огню жизнелюбы.

Обители севера строгого,

Накрытые небом, как крышей!

На вас, захолустные логова,

Написано: «Сим победиши» .

Люблю вас, далекие пристани

В провинции или деревне.

Чем книга чернее и листанней,

Тем прелесть ее задушевней.

Обозы тяжелые двигая,

Раскинувши нив алфавиты,

Вы с детства любимою книгою

Как бы на середке открыты.

И вдруг она пишется заново

Ближайшею первой метелью,

Bся в росчерках полоза санного

И белая, как рукоделье.

Октябрь серебристо-ореховый.

Блеск заморозков оловянный.

Осенние сумерки Чехова,

Чайковского и Левитана.

Борис Пастернак

Октябрь 1943

Я, я, я. Что за дикое слово!

Неужели вон тот - это я?

Разве мама любила такого,

Желто-серого, полуседого

И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине летом

Танцевавший на дачных балах, -

Это я, тот, кто каждым ответом

Желторотым внушает поэтам

Отвращение, злобу и страх?

Разве тот, кто в полночные споры

Всю мальчишечью вкладывал прыть, -

Это я, тот же самый, который

На трагические разговоры

Научился молчать и шутить?

Впрочем - так и всегда на средине

Рокового земного пути:

От ничтожной причины - к причине,

А глядишь - заплутался в пустыне,

И своих же следов не найти.

Да, меня не пантера прыжками

На парижский чердак загнала.

И Виргилия нет за плечами -

Только есть одиночество - в раме

Говорящего правду стекла.

___

Владислав Ходасевич

18-23 июля 1924 года, Париж

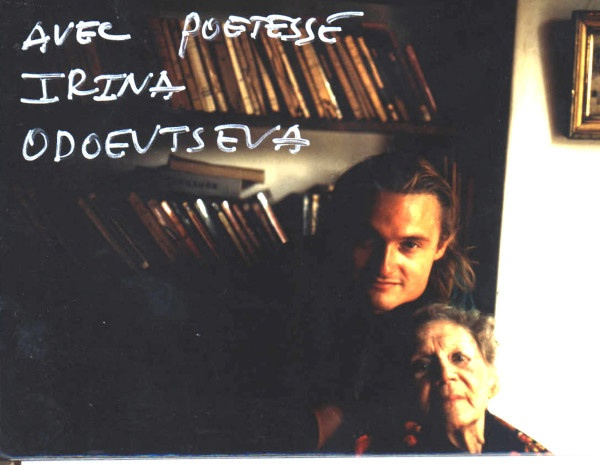

Александр Васильев об Ирине Одоевцевой

Ирина Одоевцева являлась одним из последних заметных литераторов Серебряного века, которых мне удалось застать в Париже. Она жила в доме №3 на улице Касабланка в 15-м квартале Парижа, из-за нужды сдавая две комнаты из принадлежавших ей четырех. ⠀

⠀ Одоевцева обожала гостей, часто устраивала чаепития. Чай разливался в красивые чашечки, кто-то из гостей обязательно приносил с собой торт, а хозяйка, кутаясь в павлопосадскую шаль, рассказывала о Гумилеве, с которым ее связывали романтические отношения, о жизни в Париже и Риге. В Риге Одоевцева прожила довольно долго – до 1930-х годов. Ее отец владел доходным домом, находившимся в районе Маскачка. Этот дом существует и сегодня. ⠀

⠀ В молодости Ирина Владимировна очень любила наряжаться. С годами желание выглядеть привлекательно не пропало. Не имея средств на парикмахера, она приобрела себе паричок. Этот паричок выполнял двойную функцию – делал ее элегантнее и служил сейфом. Под париком Одоевцева прятала деньги, полученные у жильцов. ⠀

⠀ Однажды Ирина Владимировна решила подписать мне свою книгу. «Я напишу так! – сказала она. – Дорогому Сашеньке Васильеву на добрую память от любящей его Ирины Одоевцевой!». Но так как Одоевцева страдала артритом, то сложности возникли с написанием первой же буквы «Д». Тогда я предложил: «Давайте покороче! Дорогому Александру Васильеву от Ирины Одоевцевой!». Ирина Владимировна поддержала мою идею. Но, подумав, спросила: «Может, еще сократим?». В итоге книгу украсила надпись «Саше от Иры». ⠀

⠀ Надумав на исходе жизни вернуться в Ленинград, Одоевцева решила распродать свое имущество. Я приобрел ее печатную машинку «Ундервуд», которую передал в музей Ахматовой в Петербурге. Также ко мне перешел комод и две витрины красного дерева. В нижнем ящике комода, уже после отъезда Ирины Владимировны из Парижа, я обнаружил рукописи ее не изданных стихов. ⠀