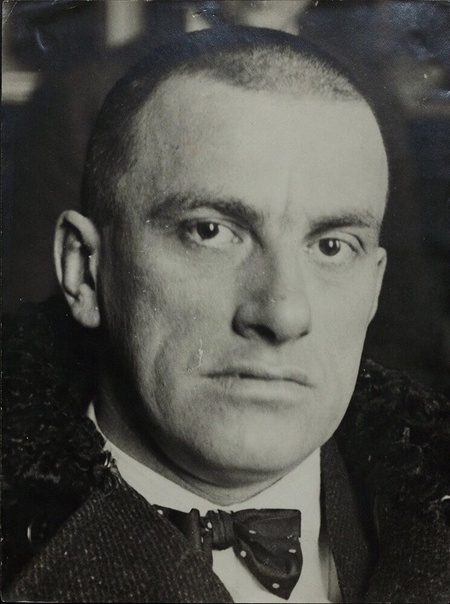

Перед самоубийством Владимир Маяковский оставил предсмертную записку «Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо». Многие потом недоуменно спрашивали, кто такая эта Полонская.

Вероника Полонская — так значилось только во официальных документах. Молодую актрису все близкие звали Норой. Ее считают последней возлюбленной Маяковского и именно она стала причиной самоубийства поэта.

В 1928 году Лиля Брик с режиссером Владимиром Жемчужным снимали фильм «Стеклянный глаз». Эта картина стала дебютной для Вероники Полонской, она играла главную роль.

Осип Брик пригласил актрису на скачки, где состоялось знакомство с Владимиром Маяковским. Двадцатилетняя Вероника Полонская во время знакомства с поэтом уже состояла в браке с актером Михаилом Яншиным. Поэт требовал, чтобы актриса немедленно развелась с мужем. И сама Полонская, и современники поэта описывали их роман как одновременно страстный и мучительный.

14 апреля 1930 года они приехали к Маяковскому на Лубянку. Вероника Полонская вспоминала: «Я просила его не тревожиться из-за меня, сказала, что буду его женой. Я это тогда твердо решила. Но нужно, сказала я, обдумать, как лучше, тактичнее поступить с Яншиным». Маяковский просил ее не ходить на репетицию, бросить театр, остаться с ним. Полонская же спешила к Владимиру Немировичу-Данченко, он не любил, когда актеры опаздывали. Только дойдя до парадной лестницы, актриса услышала выстрел. Она побежала обратно в комнату и увидела, что Маяковский выстрелил себе в грудь. Карета скорой помощи приехала слишком поздно.

Другие записи сообщества

10 мая 2024 года исполнилось

100 лет со дня рождения Юлии Владимировны Друниной

Мы легли у разбитой ели.

Ждем, когда же начнет светлеть.

Под шинелью вдвоем теплее

На продрогшей, гнилой земле.

— Знаешь, Юлька, я — против грусти,

Но сегодня она не в счет.

Дома, в яблочном захолустье,

Мама, мамка моя живет.

У тебя есть друзья, любимый,

У меня — лишь она одна.

Пахнет в хате квашней и дымом,

За порогом бурлит весна.

Старой кажется: каждый кустик

Беспокойную дочку ждет…

Знаешь, Юлька, я — против грусти,

Но сегодня она не в счет.

Отогрелись мы еле-еле.

Вдруг приказ: «Выступать вперед!»

Снова рядом, в сырой шинели

Светлокосый солдат идет.

С каждым днем становилось горше.

Шли без митингов и знамен.

В окруженье попал под Оршей

Наш потрепанный батальон.

Зинка нас повела в атаку.

Мы пробились по черной ржи,

По воронкам и буеракам

Через смертные рубежи.

Мы не ждали посмертной славы.-

Мы хотели со славой жить.

…Почему же в бинтах кровавых

Светлокосый солдат лежит?

Ее тело своей шинелью

Укрывала я, зубы сжав…

Белорусские ветры пели

О рязанских глухих садах.

— Знаешь, Зинка, я против грусти,

Но сегодня она не в счет.

Где-то, в яблочном захолустье,

Мама, мамка твоя живет.

У меня есть друзья, любимый,

У нее ты была одна.

Пахнет в хате квашней и дымом,

За порогом стоит весна.

И старушка в цветастом платье

У иконы свечу зажгла.

…Я не знаю, как написать ей,

Чтоб тебя она не ждала?!

Маленький, сонный, по чёрному льду

в школу вот-вот упаду, но иду.

Мрачно идет вдоль квартала народ.

Мрачно гудит за кварталом завод.

Песня лихая звучит надо мной.

Начался, граждане, день трудовой.

«…личико, личико, личико, ли…

будет, мой ангел, чернее земли.

Рученьки, рученьки, рученьки, ру…

будут дрожать на холодном ветру.

Маленький, маленький, маленький, ма… —

в ватный рукав выдыхает зима:

Аленький галстук на тоненькой ше…

греет ли, мальчик, тепло ли душе?»

Всё, что я понял, я понял тогда —

нет никого, ничего, никогда.

Где бы я ни был — на чёрном ветру

в чёрном снегу — упаду и умру.

Будет завод надо мною гудеть.

Будет звезда надо мною гореть.

Ржавая, в чёрных прожилках, звезда.

И — никого. Ничего. Никогда.

Борис Рыжий, 1995

Мне противно жить не раздеваясь,

На гнилой соломе спать.

И, замерзшим нищим подавая,

Надоевший голод забывать.

Коченея, прятаться от ветра,

Вспоминать погибших имена,

Из дому не получать ответа,

Барахло на черный хлеб менять.

Дважды в день считать себя умершим,

Путать планы, числа и пути,

Ликовать, что жил на свете меньше

Двадцати.

Всеволод Багрицкий, 1941

1922 — 1942

Когда на смерть идут — поют,

а перед этим

можно плакать.

Ведь самый страшный час в бою —

час ожидания атаки.

Снег минами изрыт вокруг

и почернел от пыли минной.

Разрыв —

и умирает друг.

И значит — смерть проходит мимо.

Сейчас настанет мой черед.

За мной одним

идет охота.

Будь проклят

сорок первый год —

ты, вмерзшая в снега пехота.

Мне кажется, что я магнит,

что я притягиваю мины.

Разрыв —

и лейтенант хрипит.

И смерть опять проходит мимо.

Но мы уже

не в силах ждать.

И нас ведет через траншеи

окоченевшая вражда,

штыком дырявящая шеи.

Бой был короткий.

А потом

глушили водку ледяную,

и выковыривал ножом

из-под ногтей

я кровь чужую.

Семён Гудзенко, 1942

1922—1953

Невыразимая печаль

Открыла два огромных глаза,—

Цветочная проснулась ваза

И выплеснула свой хрусталь.

Вся комната напоена

Истомой — сладкое лекарство!

Такое маленькое царство

Так много поглотило сна.

Немного красного вина,

Немного солнечного мая —

И, тоненький бисквит ломая,

Тончайших пальцев белизна.

Осип Мандельштам, 1909.

«Чтобы старость не стала нелепой пародией на нашу прежнюю жизнь, существует только одно средство: продолжать преследовать цели, которые придают смысл нашему существованию — преданность отдельным людям, группам или делу — социальному, политическому, интеллектуальному — или творческой работе».

«Жизнь человека имеет смысл до тех пор, пока он вносит смысл в жизни других людей с помощью любви, дружбы, сострадания и протеста против несправедливости».

— «Старость» (1970), Симона де Бовуар

С порога смотрит человек,

Не узнавая дома.

Ее отъезд был как побег.

Везде следы разгрома.

Повсюду в комнатах хаос.

Он меры разоренья

Не замечает из-за слез

И приступа мигрени.

В ушах с утра какой-то шум.

Он в памяти иль грезит?

И почему ему на ум

Все мысль о море лезет?

Когда сквозь иней на окне

Не видно света божья,

Безвыходность тоски вдвойне

С пустыней моря схожа.

Она была так дорога

Ему чертой любою,

Как морю близки берега

Всей линией прибоя.

Как затопляет камыши

Волненье после шторма,

Ушли на дно его души

Ее черты и формы.

В года мытарств, во времена

Немыслимого быта

Она волной судьбы со дна

Была к нему прибита.

Среди препятствий без числа,

Опасности минуя,

Волна несла ее, несла

И пригнала вплотную.

И вот теперь ее отъезд,

Насильственный, быть может!

Разлука их обоих съест,

Тоска с костями сгложет.

И человек глядит кругом:

Она в момент ухода

Все выворотила вверх дном

Из ящиков комода.

Он бродит и до темноты

Укладывает в ящик

Раскиданные лоскуты

И выкройки образчик.

И, наколовшись об шитье

С не вынутой иголкой,

Внезапно видит всю ее

И плачет втихомолку.

Борис Пастернак, 1953

Померкли очи голубые,

Погасли чёрные глаза —

Стареют школьницы былые,

Беседки, парки, небеса.

Исчезли фартучки, манжеты,

А с ними весь ажурный мир.

И той скамейки в парке нету,

Где было вырезано «Б.Р.».

Я сиживал на той скамейке,

Когда уроки пропускал.

Я для одной за три копейки

Любовь и солнце покупал.

Я говорил ей небылицы:

Умрём, и всё начнётся вновь.

И вновь на свете повторится

Скамейка, счастье и любовь.

Исчезло всё, что было мило,

Что только-только началось —

Любовь и солнце — мимо, мимо

Скамейки в парке пронеслось.

Осталась глупая досада —

И тихо злит меня опять

Не то, что говорить не надо,

А то, что нечего сказать.

Былая школьница, по плану —

У нас развод, да будет так.

Прости былому хулигану —

что там? — поэзию и мрак.

Я не настолько верю в слово,

Чтобы, как в юности, тогда,

Сказать, что всё начнётся снова.

Ведь не начнётся никогда.

Борис Рыжий, 1999 г

В итальянском языке есть такое слово, которое невозможно перевести на русский — «волер бене». Дословно это означает — хотеть хорошо. Есть «амаре» — любовь, а есть «волер бене». Это когда к человеку относишься так, что нет никого ближе его. «Амаре» держится на физическом наслаждении. Самое сильное чувство на земле — это когда «амаре» перерастает в «волер бене». Нет ничего более важного на земле, чем чувство «волер бене». Оно приходит только через годы, прожитые вместе, и эти годы не должны унести доверия. Потеря такой долгой связи более трагична, чем потеря любви и уж тем более физического наслаждения. Потеря «волер бене» — это и есть настоящее, глубокое одиночество, абсолютная пустота.

Огромное «волер бене» было между моим величайшим другом Федерико Феллини и Джульеттой Мазиной. За Феллини ухаживали все женщины мира, но его последний жест был подлинным гимном любви к Джульетте — практически парализованный он сбежал из клиники, когда узнал, что она умирает в больнице в Риме. Он преодолел пятьсот километров и лег с ней рядом. А когда умер Феллини, не стало и Джульетты.

Тонино Гуэрра