Крушение идеала

Раньше близкий вам человек был идеальным, а потом вдруг, он падает с пьедестала и становится в лучшем случае другим, в худшем - неподходящим?

Часто можно услышать печальные истории о том, как завершились отношения между мужчиной и женщиной. «Он оказался не таким, как мне нужен!», «Она стала совсем другой после того, как мы стали жить вместе!» - подобными фразами сопровождается этот рассказ. И я думаю, каждый из нас хорошо представляет, как такое может случиться. Это может произойти и с недавно образованными парами, и с теми, кто прожил друг с другом несколько десятков лет. Как же так случается, что близкий и важный человек перестает нас удовлетворять, и мы отворачиваемся от него в поиске чего-то нового, лучшего.

Можно ли что-то с этим сделать?

В психологии существует много разных теорий и представлений, как происходит развитие отношений между партнерами. В общем виде можно представить этот процесс как смену отдельных этапов. Например, одна из популярных и понятных таких периодизаций была сформулирована американскими семейными психотерапевтами Элин Бэйдер и Питером Пирсоном. В нее входит 6 стадий:

• Cлияние. В этот период партнеры видят друг в друге только сходства. Они чувствуют, что они - одно целое, оказывается, что у них одинаковые потребности, желания, интересы. Например, если один хочет пойти на концерт любимой группы, значит, и второй пойдет и будет думать, что это его любимая группа. На этом этапе партеры друг другу говорят: «Я тоже это буду» или «Мне это тоже нравится».

• Дифференциация. На следующем этапе происходит понимание, что желания и потребности разные. Это всячески подчеркивается, отстаивается и постулируется. Именно здесь возможны конфликты и разочарования: «Мой партнер не такой же, как и я». Часто именно на этом этапе партнеры говорят друг другу «Как ты можешь такое смотреть?» или «Неужели ты можешь в это верить?». Многие пары на этом этапе расстаются. Люди не выдерживают открытия, что партнер не является их зеркалом.

• Исследование. Когда начинается этот период, партнеры пытаются понять, как будет вести себя их пара без их присутствия. Можно ли доверять партнеру, оставляя его с друзьями, и себе, когда ты один проводишь отпуск. Бывает так, что свобода и сиюминутная увлеченность оказываются важнее отношений. Тогда происходит измена. На этом периоде люди также часто расстаются. Но это расставание более осознанное, так как именно здесь проверяется ценность партнера.

• Сближение. Пройдя предыдущее этапы и оставшись вместе, двое уже в достаточной мере представляют, почему они выбрали друг друга. Они уверены в ценности друг друга и начинают вырабатывать совместный уклад жизни. На этом этапе появляются совместные традиции, распределяются роли в бытовом устройстве. Например, партнеры договариваются об одном дне, когда они только вдвоем вместе, или кто и когда будет готовить обед. Здесь же партнеры договариваются о том, где и когда им потребуется поддержка и помощь.

• Сотрудничество. Период сотрудничества направлен на создание семьи.

Они ставят общие цели, внимательны к интересам партнера, например, помогают друг другу в развитии карьеры, поддерживают в увлечениях, занятиях спортом, учебе. На этом этапе особое внимание уделяется семейному планированию - покупка квартиры, машины, планирование ребенка.

• Синергия. Когда все обговорено, интересы всех удовлетворены, и пара

идет к общим целям, то тогда можно говорить о синергии. Это когда два человека смогли создать между собой нечто третье – пространство, где каждому из них хорошо и комфортно.

Из сказанного выше видно, что разрушение мифа о том, что «мой партнер

такой же как я, идеальный», является необходимым этапом развития отношений и условием для дальнейшего бытия вместе. Но тогда почему же он так трудно преодолевается многими из нас? Что с нами происходит, когда постигшее разочарование провоцирует наш уход?

Для того чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к трудам английского психоаналитика, основоположника семейного психоанализа, Генри Дикса, который считал, что многие пары складываются по принципу нахождения в партнере того, что не хватает другому в нем самом - проецировании на него своей инфантильной (неразвитой) части. Партнер становится для нас не полноценным субъектом (активным человеком), а объектом, способом более комфортного существования. Мы отдаем часть ролей, которые не способны реализовывать сами, своему партнеру.

Это приводит, во-первых, к тому, что мы сами не можем развить в себе какие-то навыки, а значит, всегда будем требовать каких-то действий и умений от партнера и зависеть от него. Это утомляет, и он может отказаться удовлетворять ваши требования и проекции. Как раз в этот момент происходит падение партнера в наших глазах и стремление найти другого. Или сам партнер уходит, не желая больше выполнять возложенные на него функции вашего Я.

Как это выглядит в жизни? Например, в речах близкого человека начинают звучать такие фразы, как «Реши за меня», «Сделай за меня», «Найди за меня», когда мы перекладываем исполнение наших желаний на другого. При этом зачастую тот, кто хочет, чтобы партнер исполнял его желания, не озвучивает их, считая, что партнер сам должен обо всем догадаться, понять само желание, когда оно еще не сформулировано. Это, конечно, очень приятно, когда тебя понимают с полуслова или без слов, но в жизни человека есть единственный период, когда такое возможно – это младенчество, когда мать угадывает желания ребенка.

Очень грустно осознавать этот факт, но больше такое не повторяется в нашей жизни. По крайней мере, регулярно. Желание быть понятым без слов вполне естественно, но если строить на этом отношения, то они будут носить невротический, патологический характер, а значит рано или поздно закончатся. И самое главное, их окончание будет очень болезненным для стороны, которая зависела от прозорливости партнера.

Процесс наделения партнера какими-то своими качествами и смыслами без опоры на реальность называют проекциями. При этом проецировать домысливать мы можем многое, часто, не замечая этого. Проекции, сами по себе, являются механизмом взаимодействия с миром и адаптации к нему. Они есть у всех, помогая быстро реагировать на различные жизненные ситуации. Это неотъемлемое свойство нашей психики. Содержание же проекции зависит от прошлого опыта. То, как взаимодействовали с вами ваши родители, родственники в детстве, близкие друзья в отрочестве, бывшие возлюбленные – отражается в этих проекциях.

Человек во внешне схожих с прошлым ситуациях чувствует себя так же, как тогда, и домысливает за партнера причины его (партнера) поведения на основе того пережитого опыта. В этот момент вместо партнера вы видите и слышите дедушку, бабушку, маму, папу, бывшего друга, бывшего мужа, но не настоящего, реального человека рядом.

«Я устал» - говорит муж. Жена обижается на это, думая, что он хочет, чтобы она оставила его в покое и ушла. Откуда она про это знает, если не уточнила, что хочет муж этим сказать? Из своего опыта. Так говорил ее отец, когда запирался в комнате, никого не пуская. «Я не могу с тобой встретиться» - говорит девушка. Молодой человек разочарован и обижен. «Для нее что-то важнее, чем я» - думает он. Но с чего он это взял? Может быть с того, что мама говорила ему, что ее нельзя отвлекать, потому что она занимается важными делами.

Можно ли с этим что-то сделать?

Можно и даже нужно.

1. Всегда прояснять, что имел в виду партнер и что это значит для него. У вас разный жизненный опыт, для него все может быть по-другому;

2. Рассказывать про то, какой опыт у вас, что значит это для вас. Тем самым вы покажете, в чем ваша трудность, и сможете договориться;

3. Не гадать о желаниях партнера, а напрямую спрашивать, чего он хочет;

4. Озвучивать свои желания напрямую, конкретно, не ожидая, что их сможет угадать партнер. Иногда это может произойти, но скорее по приятной случайности;

5. Не принимать заранее решение за партнера. Даже фантазируя на тему, как партнер примет ваше предложение пойти в кино, съездить к друзьям, завести ребенка, понимайте, что он может отказаться от него или выбрать такое решение, которое вы не предполагали;

6. Отдавать ответственность за желания, решения вашего партнера ему самому. Он сможет сделать свой выбор и озвучить свои желания, если вы ему позволите;

7. Не перекладывать ответственность за решения в вашей жизни на партнера. Он либо не выдержит этой ноши, либо не сможет вас удовлетворить своим выбором.

Никто кроме вас не сможет правильно принять решение, касающееся вашей судьбы.

8. Советоваться при решении важных вопросов с партнером, учитывать его мнение, находить общее решение.

Для того чтобы увидеть и услышать партнера, а не создавать образ из собственных проекций и ожиданий, нужно с ним говорить. Буквально говорить о себе, узнавать про него. Проявляйте искренний интерес к человеку рядом с вами, а не к своей фантазии о нем, и рассчитывайте на то же самое с его стороны. Тогда многие ситуации, которые раньше вызывали конфликты и обиды, будут приводить к компромиссу для обеих сторон, взаимопонимание с партнером улучшится, а жизнь станет намного спокойнее.

Дайте друг другу возможность быть самими собой - это не помешает быть вместе.

Александра Старикова

Другие записи сообщества

Заметки психотерапевта: утерянная близость

Мы с женой не спим вместе уже 8 лет. – Сказал, как в прорубь прыгнул. Почти с порога. Видимо, долго собирался с духом, чтобы прийти. Так бывает. Высокий, худощавый, лет где-то вокруг пятидесяти, спортивный, с несмываемой печатью интеллекта на лице. В анамнезе, скорее всего, хайтек, теннис, велосипед или горные лыжи. О таких моя бабушка говорила "Интересный мужчина".

- Она... хорошая женщина. Нормальная, наверное. У нас взрослые дети. Просто я ей не интересен. В смысле секса, понимаете? Может быть, неприятен даже. Я и обнять ее не могу. Так, иногда по старой памяти потянусь, а ее аж передергивает. Не сильно, но заметно. В такие моменты я себя почти насильником чувствую. И жлобом каким-то. Человек же не хочет, а я... Но как можно не хотеть восемь лет?! Вот вы женщина, скажите, можно столько лет обходиться вообще без близости?

Ух, и что мне теперь ему сказать? Нет, нельзя? Это бесчеловечно? Я не понимаю, как можно восемь лет прожить бок о бок с человеком без объятий, без поцелуев, без секса? Без того, что делает пару парой, а не соседями по квартире. Но это же мой опыт, а не его и не его жены.

- А почему вы пришли сейчас? Не год назад, не три, не пять...

Такая пара не одна, их десятки, а, скорее всего, даже сотни или тысячи. Они живут вместе много лет, потому что "этожесемья", "унасжедети", "онабезменяпропадет", "мытолькоквратируобставили"... Как ни грустно, но мужчина обращается, либо уже запутавшись в походах налево, либо пойманный с поличным и лишенный незаконного источника тепла, либо однажды утром обнаружив отсутствие эрекции, либо, когда жена внезапно ушла и оказалось, что с другим мужчиной у нее все "работает".

Часто речь идет о парах поженившихся рано, когда мало что понимаешь даже о себе, а уж о жизни и о других – вообще ничего. "А что мы смыслили в любви, а что в гидравлике?" И потом было непросто, ребенок, карьера, еще ребенок, еще карьера, квартира, ипотека. И никто-никто не объяснял, что радость прикосновений, которую вы давали друг другу вначале, стоит беречь, растить, уделять этому время. Ну, правда, 30-40 лет назад об этом так мало думали, а говорить, по-моему, было вообще неприличным. Даже под одеялом.

Вот и не говорим. А потом, ко мне приходят мужчины, уже отчаявшиеся найти тепло и близость у женщины, с которой они живут 20 лет. И женщины... Вы думаете, женщины не приходят? Или они не хотят тепла? Еще как хотят. Только тоже приходят почему-то, когда уже катастрофа. И тогда она сидит напротив меня и спрашивает сквозь еле сдерживаемые слезы и гнев: "Почему он не бросил меня 10 лет назад?!"

Вы знаете, кто такие "кастрирующие жены"? Довольно модный нынче термин в определенных кругах. Впрочем, политкорректные американцы предпочитают называть это "emasculation" – демаскулинизацией. Это такие страшные женщины, которые лишают мужей секса, тепла, близости. Иногда они лишают их даже просто инициативы и берут на себя власть – замечательный образ медсестра Рэтчед из "Пролетая над гнездом кукушки", или наоборот становятся донельзя беспомощными и несчастными, так что мужчине не остается ничего, как принять на себя роль отца – а спать с дочерью, это, простите, инцест. Или, еще раз наоборот, такой заботливой матери, как жена, еще не знал мир. И опять-таки, какой извращенец будет трахать собственную мать?

Впрочем, если вы думаете, что я сейчас свалю все на злобных женщин, то не надейтесь. Все-таки, спасибо тебе, дорогой боженька, ты не создал меня мужчиной. Ни одна "зубастая вагина" не может существовать без охваченного ужасом беззубого пениса.

Каким образом женщина отказывается от секса? Вообще или в союзе с этим конкретным мужчиной. Как случилось, что женская сексуальность стала... Необязательной. Нет, как предмет, пользующийся спросом, и объект торговли она вполне процветает. Но это не про Эрос, это про натуральный обмен или товарно-денежные отношения. А куда же девается естественная сила и жажда прикосновений в союзе любящих людей?

"Ни один историк не смог убедительно объяснить, как случилось так, что при переходе от ранних цивилизаций к периоду античности женщины утратили свой привилегированный статус. Во времена Платона (427–347 гг. до н. э.) совершенный сексуальный союз рассматривался как союз между мужчиной и мальчиком. Жены нужны были древним грекам только для продления рода. Удовольствие стало уделом узкого круга женщин — гетер, или куртизанок, жены же жили в достатке за стенами частных домов, скованные с юридической точки зрения узами брака. Исключением была поэтесса Сапфо с острова Лесбос, воспевавшая женский эротизм и подарившая нам первые яркие метафоры женского возбуждения и оргазма в западной поэтической традиции. (Полагаю, она была не одна такая, но след оставила самый заметный).

Писания апостола Павла кодифицировали и закрепили на следующие два тысячелетия представление о том, что сексуальность — это стыдно и неправильно, а необузданная женская сексуальность, пусть даже в браке, особенно постыдна и греховна. По ходу становления церкви в Европе и подъема Священной Римской империи учение Павла стало синонимом христианства, а христианство — синонимом западной культуры в целом".

Так что, "секса нет" это не про покойный Советский Союз, это про весь Запад, к которому мы себя относим. Где женственность и женское начало в лучшем случае проецируется на образ Девы Марии с ее непонятно как зачатым младенцем Иисусом. Совешенно асексуальная история. Да, конечно, 60е годы, сексуальные революции, дети цветов, перестройка, повсеместное распространение противозачаточных средств. Но иногда такое ощущение, что это только "для молодежи". А не для пар, проживших вместе какой-то немаленький срок. Причем, там уже "секса нет" не только для женщины, но и для мужчины, если он остается в рамках заповеди "не прелюбодействуй".

Это на уровне общества, а что происходит в конкретной паре? Почему все-таки двое остаются вместе, когда женщина отказывается от близости, а мужчина соглашается с этой ситуацией? Кстати, бывает и наоборот. Любовь – это всегда пространство между двумя полюсами – свободным творчеством, бурлением страсти и надежностью. И именно это напряжение полюсов дает силу живому чувству. Когда отношения питаются одной лишь надежностью, из них уходит Эрос. И мужчина, и женщина продолжают держаться за мнимую безопасность и отрезают от себя все больше и больше. "Необязательного". Не жизненно важного. Того, без чего можно выжить.

- Ведь никто не счастлив на 100%. Вы же специалист, вы должны это знать.

- Наверное, никто. А вы на сколько процентов счастливы? – ответа я не получила.

При этом, чем дальше, тем труднее. Ведь уже столько вложено, столько терпели. Столько дней, месяцев, лет без секса, без тепла, без близости. И теперь от этого отказаться? Это про очередной договор с дьяволом, молчаливое соглашение: "Я отказываюсь от радости, а мне за это..." Штука в том, что "за это" чаще всего никем не проясняется. Безопасность? Какая? Финансовая? Эмоциональная? Присутствие кого-то нелюбимого до зубовного скрежета рядом на старости лет? На фоне Пушкина снимается семейство? Важно не побояться и задать себе эти вопросы. Так, на всякий случай. Вдруг окажется, что вы не так уж любите воду в стаканах.

Разрушить договор с дьяволом может только конфликт. Нет, не эти мелкие уколы раздражения, которыми пронизаны отношения, когда из них уходит Эрос и желание. Настоящий разговор о том, что происходит. Разговор, который снимает покров тайны с того "о чем и так все знают". Открыто пойти на конфликт часто означает снять дьявольские чары. Но в этот конфликт приходится идти, как самурай, заранее приняв смерть еще перед боем. Ты понимаешь, что это столкновение может стоить тебе жизни, за которую ты так долго держался мертвой хваткой.

Той жизни больше не будет, тебе придется пожертвовать ей, ради возможности стать счастливым самому и дать шанс на счастье тем, кто рядом с тобой. Вместе с тобой или без тебя. И неважно, что ты давно уже отказался от той яркой, манящей, обещающей все жизни, как в юности. Сейчас ты живешь в очень понятной коробочке, где тебе известен каждый угол и каждая дырка, через которую иногда можно подышать. Это ничего, что тесно и давит, зато хоронить, наверное, будет удобно.

Тебе придется пожертвовать таким обжитым, таким знакомым комплексом Жертвы. И не только тебе. Вы ведь так давно живете "не для радости, а для совести". Ради "беспомощного" партнера, ради детей, ради сохранения лица перед кем-нибудь, ради финансовой стабильности. Вы так привыкли к роли жертв, что переход к агрессии происходит совсем незаметно. "Отстань, дура!", "Вечно ты!", "Возьми сам!", "Не дергай меня!", "Почему дети опять?!..", "Не ори!", "Не трогай меня, ничтожество!", "Я устал и хочу спать!". Слова, которые прежде были невозможны, становятся обыденными. Стычки заменяют контакт, ваше "мы", возможно, еще живо, его энергия еще мечется между вами словно молнии.

Потом и это уходит. Вы... "приспосабливаетесь". Вы тотально одиноки, но все равно остаетесь на том же месте. Упорно, зубами держитесь за статус кво, не решаясь признать ни одну из возможных реальностей. На самом деле, разговор намного шире сексуальности, хотя мало что может дать нам более полное ощущение жизни, близости, доверия. Разговор о том, чтобы разрешить себе наконце разговаривать о том, что происходит между вами, пока не поздно. Разорвать договор с дьяволом и заключить с друг другом контракт, если это еще возможно.

Когда мы вступаем в отношения, хорошо бы понимать, что мы заключаем друг с другом контракт на разных уровнях нашей личности. На уровне родителя мы договариваемся заботиться о потребностях и защите, на уровне взрослого мы договариваемся разговаривать словами о том, что с нами происходит, на уровне свободного ребенка мы договариваемся радоваться вместе. Обычно мы ничего такого не проговариваем. А жаль. Хотя бы потому, что особенно быстро мы забываем о том, что собирались не только вместе "тянуть лямку", но и радоваться.

В общем, если в вашей паре нет секса, вам, скорее всего, не к сексопатологу. Перво-наперво имеет смысл признать, что вы уже много лет живете в ситуации "не кормят и не хоронят". Но при этом никак не решаетесь открыть шкатулку Пандоры. Ваше дело. Только не забывайте, что на дне там лежала Надежда ))

Анна Зарембо

Как работает психика

Психика работает по определенным законам, законы эти описываются и проверяются в психологии. Особенно преуспела в этом системная психология. В рамках системной психологии можно выделить три правила, которым следует в своей работе психика.

Правило 1. В психике нет ничего лишнего.

Любая особенность, любой симптом, любой элемент в психике всегда выполняет какую-либо полезную функцию. Полезную не с точки зрения индивидуального сознания, а с точки зрения существования психики, с точки зрения поддержания ее целостности и жизненного функционирования. Если что-то в вашей психике или в вашей личности кажется вам бесполезным или лишним, это значит только одно: вы не видите в данный момент той функции, которую это нечто выполняет. Любая вредная привычка выполняет важную задачу в нашей психологической жизни. Необходимо работать над расширением зоны своего сознания, чтобы обнаружить эту задачу.

Правило 2. Большинство событий происходит с человеком неслучайно.

Есть причина, по которой с человеком происходят те или иные события. Эта причина заключена в самом человеке – в его психике, в его личности, в его психологических особенностях. В любом событии, которое с человеком происходит, психика активную роль. Даже если сам человек отказывается это признавать. Наша жизнь – это результат наших выборов.

Правило 3. Психика не пассивно отражает действительность, а активно ее конструирует.

В экспериментах по работе восприятия, которые проводили гештальт-психологи, было доказано, что психика не просто отражает действительность, как зеркало. Психика активно конструирует её. Например, если вам покажут контур круга, нарисованный пунктиром, вы все равно будете воспринимать фигуру как круг, а не как отдельные черточки. В этом и состоит активная роль психики в восприятии реальности. Если нам не хватает информации, мы додумываем её в соответствии с нашим предыдущим опытом.

Правила 2 и 3 взаимосвязаны друг с другом. Второе правило касается действий и событий, которые происходят с человеком. В третьем правиле делается акцент на особенности восприятия происходящих событий. Восприятие и действие взаимосвязаны, они подкрепляют друг друга.

Приведу простой пример. Предположим, вы вышли на улицу, и внезапно начался дождь.

В одном случае вы расстроитесь (восприятие), настроение ваше испортится, вы вернетесь домой (действие) и будете переживать, что ваши планы не воплотились (восприятие). Мир будет казаться вам унылым и не оправдавшим ваших надежд (восприятие).

В другом случае вы можете обрадоваться дождю (восприятие), раскрыть зонт или даже промокнуть в свое удовольствие (действия), ваше настроение будет хорошим и воодушевленным (восприятие). Мир будет казаться вам полным сюрпризов, ваше чувство единения с природой обострится (восприятие).

Обе цепочки можно бесконечно продолжать. Так мы сами себе создаём настроение, регулируем действия что, в конечном итоге, влияет на образ мира, в котором живем. «То, во что мы верим, становится реальностью».

Светлана Гурская

Почему бессмысленно наказывать детей

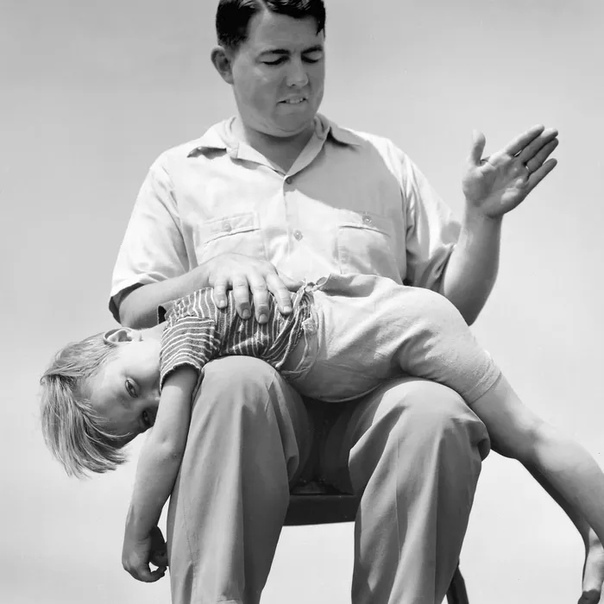

Вита Малыгина, психодраматерапевт: Наказание как практика воспитания детей (да и взрослых) существует тысячи лет. Каких только наказаний человечество не придумало за эти годы: изысканные приспособления, призванные изобретательно воспитывать провинившихся, рассыпаны по всем историческим музеям Европы. Наказания эволюционировали в либеральную сторону — от рва со львами и отрубания рук до ссылок в Сибирь и арестов.

Детские наказания тоже претерпели свой путь развития: от подзатыльника к порке, от стояния на горохе в углу до повинности целую неделю мыть полы в доме; от лишения сладкого за обедом до лишения компьютера или планшета.

Мир наказаний разнообразен. Средств много, усилий в это вкладывается немыслимое количество, а толку — чуть.

Войн не стало меньше. Уровень преступности считается самым высоким в странах, где больше всего тюрем, в частности, в России и США. Взрослые, не боясь наказания или привыкая к нему, продолжают нарушать законы. И не так много в мире родителей, которые бы могли похвастаться эффективностью наказаний своих детей. Только и слышно: «Уж я ему и телек запрещала смотреть, и компьютер отобрала, а он все равно уроки не делает».

ОТСЮДА ВЫВОД: НАКАЗАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ.

С помощью наказания (например, тюрьмы) можно на некоторое время изолировать от общества того, кто уже нанес этому обществу вред. И в этом случае никто не обманывается: и судьи, и адвокаты, и правоохранители знают, что в девяти случаях из десяти, отсидев свое, преступник снова примется за старое.

Но вот некоторые родители все еще верят, что с помощью наказания можно что-то исправить, привить, от чего-то уберечь или предостеречь, чему-то научить. Нельзя, даже не надейтесь.

Обычно после этого заинтересованные родители ехидно спрашивают: «Ну хорошо, вы тут все психологи-гуманисты. А нам-то что делать? Ведь он (она) и правда отбились от рук, грубят, не делают уроков и гуляют допоздна. Как нам быть, если не наказывать?»

И мне всегда в такие моменты хочется в ответ спросить, как им удается улаживать дела на работе и друг с другом, не прибегая к помощи винтовки и мордобою? Ведь большинству нормальных людей это как-то удается, правда? И даже если хочется иной раз набить кому-нибудь морду, мы воздерживаемся, потому что нас ограничивают социальные нормы и правила.

Вот и с наказанием детей и подростков ровно такой случай: если вы принимаете решение, что для вас это неприемлемо и невозможно, то как-то сами собой включаются другие механизмы. Вернее, ваш мозг будет вынужден искать эти новые механизмы и способы. И найдет, будьте уверены.

Прежде чем начать активно отговаривать вас наказывать детей, скажу два слова про «наказание естественными последствиями». И, пожалуй, это то, что в отношении подростков вполне работает. Не приехал вовремя к ужину — готовь себе сам. Нагрубил кому-то — будь добр принести извинения и выслушать, что человек, которого ты обидел, думает по этому поводу. Обещал что-то сделать по дому и не сделал — придумай, как возместить ущерб от невыполненного обещания.

Но тут главное не перепутать. Лишение компьютера на неделю за то, что сын плохо написал контрольную, не является «наказанием естественными последствиями». Как и отказ в покупке телефона в наказание за то, что была застукана во дворе с сигаретой.

Что еще следует сказать о наказаниях последствиями? Не ждите, что хватит одного раза. Опыт у подростков образуется не так быстро, как хотелось бы. Такова особенность детства и юности. Чаще всего подростку надо много раз напороться на результаты своих действий, чтобы извлечь полезный опыт.

ТЕПЕРЬ ЖЕ НЕМНОГО О ТОМ, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ МЫ ВОСПИТЫВАЕМ, КОГДА ДУМАЕМ, ЧТО ВОСПИТЫВАЕМ НАКАЗАНИЯМИ:

1. Позиция человека, который наказывает с позиции власти, опасна и вредна для любых отношений, а тем более для отношений между близкими людьми. Такая позиция оказывает на любого человека разрушающее, развращающее действие. Если у меня в руках безраздельная власть над жизнью другого человека, я рискую потерять контроль над своими эмоциями, теряю способность отличать свои враждебные импульсы от чувства справедливости. Разве в детских садах, детских домах, в приютах для стариков работают сплошь садисты? Вовсе нет. Но ситуация полной власти над жизнями беспомощных, зависимых детей или стариков приводит к тому, что самые обычные люди проявляют себя как жестокие и черствые. Родители — обычные люди, они не застрахованы от того, чтобы упиваться своей властью и безнаказанностью.

2. Главное умение, отточенное ребенком, подростком и даже взрослым, которого воспитывают или исправляют с помощью наказания, — это умение обманывать, скрывать свои намерения и хитрить. Потому что любой из нас стремится избежать неприятного, обидного, болезненного.

Хотим приучить подростка лгать, перестать ему доверять и потерять его доверие? Наказание — как раз хороший способ этого добиться. С возрастом чувствительность к наказанию снижается.

3. Редко кто из детей встречает наказание, так сказать, «с открытым забралом», безропотно принимает все, что господь ни пошлет. Это и к лучшему, потому что в такой покорности нет ничего хорошего. Человек заведомо готов терпеть действия, которые нарушают его психологическую (или даже физическую) целостность. Человек привыкает считать, что насилие — норма. И становится уязвим для любого, кто объявит себя «царем горы». Наказываете и ждете послушания от подростка? Не удивляйтесь тогда, если он попадет под дурное влияние. Его легко прогнуть, легко запугать. Также не удивляйтесь, если подросток вдруг обнаружит черты угнетателя и мучителя слабых. Злость и гнев, которые он копит, принимая ваше наказание, должны иметь выход. И вариантов для этого немного: мстить другим и мучить их или болеть и страдать самому. Агрессия, которая не имеет выхода, превращается в аутоагрессию.

4. Наказание развращает, потому что избавляет подростка от ответственности. Всегда есть высшая сила, которая знает, что со мной делать, если я нарушаю правила, если я делаю что-то недопустимое. Вот пусть эта высшая сила и заботится о том, чтобы контролировать меня. А если этой силы вдруг в какой-то момент не окажется рядом, тогда-то я уж развернусь во всю ширь — ведь наказывать меня некому. Если вы планируете вырастить безответственного манипулятора, то наказывать его надо как можно чаще и буквально за все.

5. Наказание вызывает привыкание. Чтобы оно хоть как-то действовало, ребенок, а потом и подросток, должен наказания бояться. Но привычное не страшит, привычное можно пережить. А это значит, что для достижения эффекта придется снова и снова увеличивать дозы и придумывать новые способы наказания. Даже не знаю, куда это может завести добросовестного родителя.

Мамины обиды

Прочитала тут в блогах длинный и интересный тред. Общая идея: вот живёт семья, мама с папой в разводе, а ещё два выросших ребёнка, у всех разные судьбы, и оба ребёнка насмерть стоят – не желают общаться с мамой. Мотивируют по-разному; одинаково тверды лишь в намерении исключить маму из своей жизни. Мама при этом в огорчении и недоумении («да что я сделала-то?»), но, судя по исходной вводной, от идеи наладить отношения и сблизиться с выросшими детьми не отказывается. А, да, вишенка на торте: все участники истории ходят по психотерапевтам, все решают свои личные проблемы; клинч «мама рвётся в жизнь детей, дети упёрлись и не пускают» от этого не рассасывается.

Самое интересное в этом всём, несомненно, комменты. Примерно 80%, нет, даже 85%, не меньше – в жанре «да моя мама тоже была и есть такая, невозможно с ней общаться, нафиг-нафиг, надо держать её на дальней дистанции, иначе никак не выжить». Малый процент комментов – от «мамозащитников»: ну вот вы не понимаете, ну зачем так вовлекаться, надо успокоиться, понять, простить. И где-то на второй странице возникает, как мне кажется, главный страх родительско-детских отношений: «Ну какие же вы жестокие, вы сейчас так с мамой – а вот потом вас ваши дети будут осуждать!». Или вот: «Мне мой сын 25 лет заявил, что НИКОГДА не простит того, что я его отправляла к бабушке на лето. А что я сделала-то? Ему было 5 лет, он два лета провёл там со свекровью – ну кто ж мог подумать? А ещё он упрекает меня в том, что я не заставила его заниматься рисованием и музыкой в детстве, и он не достиг в этом успехов». Комментаторы растеряны – нет, ну а что делать-то? Дети всё равно недовольны. Вот что ни делай, всё равно идеально не сделаешь, на психотерапию потребуется примерно пять лет.

А знаете, чего я скажу? Во-первых, «простить маму» - не означает индульгенции на то, чтобы со своими детьми творить что угодно и тоже быть обязательно прощённым. Вовсе нет. А во-вторых, тут ведь упомянута важная штука, о которой мало кто сегодня задумывается. Воспитанием сегодня много кто заморочен: мамочки (папочки – существенно, намного меньше) сидят на форумах и в сообществах, читают книжки и таскают детей по школам раннего развития, чтобы дать им максимально лучшее. И, тем не менее, «нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся». Минутное пренебрежение, дурацкий поступок, неверный выбор (который родители вполне могут совершить – они же живые люди!) – всё это оставит след на детской психике, и ребёнок пронесёт эту память и обиду через года. Пойдёт на психотерапию – там ему помогут сформулировать. Не пойдёт – ну, начитается статей в интернете и ещё больше обидится, и поймёт, как он был прав и как мама его травмировала.

И, главное, с этим трудно спорить. Да, травмировала. Да, иногда специально (не понимая, насколько серьёзно), иногда сглупу, иногда просто не заметив. И да, это неприятно вспоминать и, возможно, на всю жизнь выросшего дитяти это повлияло.Но! Одну штуку почему-то не понимают и комментаторы-«дети» (идентифицирующие себя с детьми) и комментаторы-«мамы». Если отношения ещё живы, их вполне можно продолжать. И если ребёнок предъявляет свои обиды и претензии, иногда вполне инфантильные («ты не заставляла меня ходить в художку! А ведь я мог бы отлично рисовать, если бы кто-то меня принуждал ежедневно заниматься!!!») – то это не телепрограмма «К барьеру», в которой одну сторону признают победителем, а другую проигравшим, и выдадут седло большое, ковёр и телевизор приз зрительских симпатий. Это новый раунд отношений: «Мама, ты ошиблась, ты поступила неправильно и сделала мне плохо!» – «Прости, пожалуйста, мне очень жаль. Я что-то могу сделать, чтобы помочь тебе вот сегодня, тебе сегодняшнему – уже взрослому?». (И отмечу, что: «Мама, ты мне по гроб жизни должна и будешь содержать меня и ежедневно каяться, раз я из-за тебя не стал Пикассо» – неправильный ответ. Это не взрослый ответ, да и не поможет это никому из участников ситуации).

Обычно претензии маме предъявляются только для одной цели: чтобы она сказала, что ей, как в рекламном слогане, НЕ ВСЁ РАВНО. И что она сожалеет о своей ошибке.А у нас, в нашей культуре, почему-то ошибка (особенно ошибка в воспитании) представляется ну настолько фатальной и настолько неисправимой, что признать её – расписаться в полном своём родительском фиаско. И ещё в том, что своими руками толкнул своё невинное дитя на путь погибели. Конечно, мамам от этого признания очень больно, настолько больно, что они готовы на что угодно, лишь бы никогда, никогда не возникло обсуждение на тему: «Возможно, я была не такой уж хорошей мамой!».

У меня есть подруга, мама которой настолько не выносит любых, даже мимолётных намёков на свою неидеальность, что готова по дочке на танке ездить, лишь бы не услышать, что в детстве с дочерью она, возможно, хоть раз не слишком хорошо обошлась. У подруги непростая семейная ситуация, семейный кризис, и на деле мама ей помогает – она ведь и впрямь её любит, тут я даже не сомневаюсь. Но когда дочка даже случайно говорит что-то вроде: «А вот у нас с мужем вот то… Это потому, что я с детства привыкла к….», мама с пол-оборота начинает: «Да ты сама виновата, да это всё ты, да зачем ты ему позволила?...». Маму гложет собственная вина за то, что она что-то недодала и в чём-то провинилась, и это настолько больно, что она не замечает, как делает плохо собственному ребёнку. Дочке, которую, повторюсь, очень любит и на деле которой она очень помогает. Семейную ситуацию подруги мамина вина не сильно упрощает, и вместо поддержки дочь вынуждена крепиться и собирать нервы в кулак не только с мужем, но и с мамой.

А теперь скажу о том, что думаю об этом как психолог: я считаю, что, конечно, очень-очень важно проговорить и выпустить все обиды. Нет, я не верю в то, что любую обиду на близких по определению нужно «понять, простить и отпустить». Ну, хотя бы потому, что не всё можно простить. И, кроме того, если прощение ОБЯЗАТЕЛЬНО, гарантировано – оно не является свободным выбором. Ну ведь у вас нет свободного выбора, дышать вам или не дышать? (По крайней мере, если хотите и дальше жить). Или там дышать кислородом или же на азот перейти (раз его в атмосфере больше). А вот прощение может быть настоящим только тогда, когда оно – результат свободного выбора.

Поэтому я, несомненно, поддерживаю и буду поддерживать клиентов в выплёскивании обид на близких. Но для начала – в тиши кабинета и с запертыми дверями. Да, я все обиды обязательно выслушаю и мы обязательно с ними поработаем. Но я настаиваю, чтобы на родителей (или на любых близких) выплёскивать все непереработанные эмоции всё-таки погодить. Опять же, я запретить что-то делать свободным людям просто не в состоянии. Захотят – кому угодно в лицо всё скажут. Но я бы всё-таки настаивала, чтобы не сразу и не вдруг, не под горячую руку, а обдуманно и с пониманием последствий. Обычно я говорю клиенту: «Если у тебя есть запасная мама, то ты, конечно, можешь вот этой своей маме сегодня вечером прям всё и вывалить. А если мама у тебя одна, то давай сперва со мной обсудим, а потом ты решишь сам, что делать и что маме сказать».

Всё-таки, к реальным отношениям нужно бережнее. Просто потому, что высказанные маме детские обиды – это не попытка уязвить насмерть, и не признание «ты была плохой матерью и теперь ты НИКТО» (мамский труд – это долгая и тяжелая работа, и, если она ничего не значит – то большой кусок жизни спущен в унитаз). И не попытка обесценить разом всё, всё, всё что сделано для ребёнка. Это жалоба ребёнка своему самому близкому человеку: мама, мне вот тогда, в такой вот ситуации, было плохо. Очень плохо. Да, причиной этих страданий была ты – но мне важно, чтобы ты меня поняла и пожалела. Пожалей меня, а?

Да, все мы знаем, что мамам больно такие вещи слышать. Очень больно. Возможен пышный букет реакций: «Ты всё врешь, ничего плохого не было» (отрицание), «Ты хреновая дочь, у тебя говно характер, на всё жалуешься и тебе вообще не угодишь» (встречное обвинение), «Да ничего такого в этом страшного, вон у других и хуже было, а они из этого трагедию не делают» (обесценивание переживаний), или «Хватит прошлое ворошить, нужно жить настоящим и не помнить дурного» (отказ в поддержке). Это точно не то, ради чего ребёнок жалуется маме. И получив это вместо поддержки: «Мне очень жаль, я сожалею, что тебе было так плохо», ребёнок удивлён, подавлен, чувствует себя ненужным и непринятым. И добрым отношениям между родителями и детьми это не на пользу.

Хочется повторить для родителей и детей: пока вы живы, пока вы общаетесь и у вас претензии друг к другу – ваши отношения живы и у них есть перспектива. И можно признавать вину, благодарить за добро и сожалеть об ошибках. Если вам важно, конечно, оставить эти отношения в живых. Потому как самый эффективный способ умертвить отношения – всё-таки «жить, как будто бы ничего не было». Проблемы, которые отрицаются, обязательно найдут способ заявить о себе. И могу уверить: это, скорее всего, будет в самый неподходящий момент вашей жизни.

Елизавета Павлова

Трагедия хороших девочек

Предполагается, что дорога между маленькой девочкой и ее матерью будет улицей с односторонним движением, по которой движется постоянный поток поддержки от матери к дочери. Нет никаких сомнений в том, что маленькие девочки полностью зависят от своих матерей и их физической, психологической и эмоциональной поддержки.

Однако одним из широко распространенных видов материнской травмы является обратная динамика, когда мать становится нездорово зависимой от дочери и требует от нее психологической и эмоциональной поддержки. Эта перемена ролей тяжело травмирует девочку, оказывая долговременное влияние на ее самооценку, уверенность в себе и чувство собственной ценности.

Алиса Миллер описывает эту динамику в своей книге «Драма одаренного ребенка». Мать после рождения ребенка подсознательно ощущает, что наконец у нее есть кто-то, кто будет любить ее безусловно, и начинает использовать ребенка для удовлетворения собственных потребностей, которые не были удовлетворены в ее детстве. В этом случае ребенок начинает нести на себе проекцию бабушки — матери собственной матери. Это ставит дочь в невозможную ситуацию, когда она несет ответственность за благополучие и счастье своей матери.

Это вынуждает дочь подавлять свои собственные потребности, необходимые для развития, чтобы удовлетворять эмоциональные потребности своей матери. Вместо того, чтобы получать от матери поддержку, от дочери ожидается, что она будет поддерживать свою мать. Вместо того, чтобы чувствовать в матери надежную опору для собственных эмоций и исследований, от нее ожидается, что она будет надежной эмоциональной опорой для своей матери.

Дочь уязвима и ее выживание полностью зависит от матери, так что у нее нет особого выбора; ей остается либо смириться и удовлетворять нужды своей матери, либо в какой-то степени ей противостоять.

Мать эксплуатирует дочь, назначая ее на взрослые роли — суррогатного супруга, лучшей подруги или своего терапевта.

Когда от дочери требуется эмоциональная поддержка для ее матери, для нее становится невозможным полагаться на свою мать в достаточной степени, чтобы удовлетворять свои собственные потребности.

Вот несколько способов, как парентифицированная дочь может отвечать на такую динамику:

«Если я буду очень, очень хорошей девочкой (послушной, тихой и ни в чем не буду нуждаться), тогда мама наконец меня увидит и позаботится обо мне» или

«Если я буду сильной и буду защищать маму, она меня увидит» или

«Если я дам маме то, что она хочет, она перестанет со мной так обращаться,» и так далее.

motherdoughter1В своей взрослой жизни мы можем проецировать эту динамику на других людей. Например, в отношениях: «Если только я буду очень сильно стараться быть достаточно хорошей для него, он станет верным мужем.» В работе и карьере: «Ну вот еще один сертификат и еще одно повышение, и я буду достойна высокой оплаты.»

Такие матери устраивают соревнование со своими дочерьми за главный приз — быть дочерью и получать заботу.

Послание, заложенное в такой конкуренции, звучит так: «Материнской любви всем не хватит.» Девочки вырастают в убеждении, что любовь, принятие, одобрение и поддержка очень ограничены, их очень мало, и нужно очень тяжело трудиться, чтобы их заслужить. И во взрослой жизни мы продолжаем создавать и привлекать ситуации, которые подтверждают это убеждение. (Это также актуально и для мужчин).

Дочери, ставшие матерями своим мамам, лишены детства.

Такая дочь не получает подтверждения себя как отдельного человека, как личности, она получает подтверждение и одобрение только в результате выполнения какой-либо функции (облегчения боли матери).

Мать ожидает от дочери, что та будет выслушивать ее проблемы и просит ее об утешении собственных взрослых страхов и тревоги. От дочери ожидается, что она избавит мать от проблем или наведет порядок в ее жизни, на физическом или эмоциональном уровне. К ней могут регулярно обращаться как к человеку, способному решать проблемы или выступать посредником.

Такие матери убеждают своих дочерей в том, что они слабы как матери, что они motherdoughter2перегружены и неспособны справляться с жизнью. Таким образом они сообщают дочерям, что их собственные нужды — это чересчур для такой матери, и ребенок начинает винить себя уже за одно свое существование. Маленькая девочка получает послание, что у нее нет права на потребности, у нее нет права быть услышанной или признанной как личность.

Парентифицированные дочери могут продолжать играть свою роль и во взрослой жизни. Например, единственная возможность для такой дочери получить признание или одобрение от матери — это быть защитницей матери или спасительницей.

Выражение и озвучивание собственных потребностей может быть чревато отвержением или насилием со стороны матери.

Взрослея, дочь может бояться, что маму слишком «легко расстроить», поэтому дочь может скрывать свою правду из страха, как это может повлиять на маму. Мать может включаться в эту игру и играть роль жертвы, вынуждая дочь считать себя преступницей, если она посмеет выразить свою собственную, отдельную реальность. У дочери это может привести к подсознательному убеждению «Меня слишком много. Мое истинное я ранит окружающих. Мне нужно оставаться маленькой, чтобы выжить и быть любимой.»

Такие дочери могут нести в себе как проекцию «хорошей матери» для своих матерей, так и проекцию «плохой матери». Например, это может произойти, когда дочь готова эмоционально отделиться от матери, став взрослой. Мать в этом случае может подсознательно воспринимать сепарацию дочери как повторение собственной истории со своей матерью, когда та ее отвергла. Мать в этом случае может отреагировать чрезмерной инфантильной яростью, пассивной обидой или жестокой критикой.

Матери, которые эксплуатируют своих дочерей подобным образом, обычно часто говорят им: «Не смей меня обвинять!» или «Ах ты неблагодарная!», если дочь выражает недовольство отношениями или пытается поговорить с матерью о важном. После того, как дочери были лишены детства в угоду потребностям своих матерей, они же подвергаются критике за смелость попытаться обсудить отношения и их развитие.

Такие матери не готовы видеть свою роль в страданиях дочери, потому что для них это слишком больно. И очень часто они сами отрицают то, как их собственные отношения с матерью повлияли на их жизнь. «Не смей обвинять мать» — это способ посеять чувство стыда и заставить дочерей замолчать и не говорить о той боли, которую они испытали.

Если мы хотим вернуть себе свою силу, мы должны быть готовы увидеть, насколько наши матери действительно виноваты в нашей детской боли — и в качестве уже взрослых, насколько мы полностью ответственны за исцеление этих ран внутри себя.

Частью бытия в своей силе является также и способность причинить вред, неважно осознанно или неосознанно. Неважно, известно матерям, сколько вреда они причинили, и насколько неприятно им это осознавать, они остаются ответственными за эту боль. Дочери должны вернуть себе право на боль. Если они этого не делают, истинного исцеления не происходит. Они продолжат саботировать себя и ограничивать свою способность жить и процветать в этом мире.

Патриархат настолько подавил женщин, что когда они становятся матерями, они часто обращаются к своим дочерям за любовью, признанием и одобрением, по которым они сами изголодались. Это голод, который дочь никогда не может удовлетворить. Тем не менее поколение за поколением ни в чем не повинные дочери предлагают себя, с готовностью приносят себя в жертву на алтаре страданий и голода собственных матерей, в надежде, что в один день они наконец станут «достаточно хорошими» для них. Это детская надежда, что «если я накормлю маму», она сможет, возможно, накормить меня, свою дочь. Это никогда не происходит. Вы можете накормить собственный голод, только исцелив свою материнскую травму, и вернув себе свою жизнь и свою ценность.

Мы должны прекратить жертвовать собой ради наших матерей, потому что наша жертва не приносит им удовлетворения. Единственное, что может утолить ее боль — это изменения, которые могут произойти только с ней самой, по ее собственной инициативе. Боль вашей матери — это ее ответственность, не ваша.

Если мы отказываемся признать вину наших матерей в своих страданиях, мы продолжаем идти по жизни с ощущением, что с нами что-то не так, что мы плохие или в чем-то дефектные.Это происходит потому, что легче испытывать чувство стыда, чем встретиться лицом к лицу с болью от осознания правды, что наши матери нас отвергали и использовали. Таким образом, стыд становится защитным буфером, прячущим нас от боли правды.

Маленькая девочка внутри лучше будет мучиться чувством стыда и ненависти к себе, потому что это сохраняет для нее иллюзию хорошей матери.

(Мы держимся за это чувство стыда так же, как держимся за ощущение матери. Таким образом, стыдя самих себя, мы создаем у себя иллюзию, что получаем материнскую заботу.)

Чтобы наконец отпустить эту ненависть к себе и самосаботаж, нам нужно помочь нашему внутреннему ребенку осознать, что неважно насколько лояльна она будет матери, продолжая быть маленькой и слабой, это никогда не вынудит мать измениться и стать такой матерью, о которой она так мечтает.

Мы должны обрести смелость вернуть своим матерям ту боль, которую они просили нас нести за них. Мы возвращаем им боль вместе с ответственностью — отдавая ее туда, где она на самом деле должна быть, восстанавливая здоровую динамику, где взрослый — это мать, а не ребенок. Будучи детьми, мы не отвечаем за выбор и поведение окружающих нас взрослых. Как только мы действительно это понимаем, мы можем взять на себя полную ответственность за то, чтобы это проработать, признать как все это повлияло на нашу жизнь, и наконец сделать новый выбор, соответствующий нашему внутреннему устройству.

Многие женщины пытаются избежать этого шага и перейти напрямую к прощению и эмпатии — и это может держать их на месте. Невозможно действительно двигаться вперед, если ты не знает откуда ты начинаешь движение.

Почему это трудно — увидеть, что мама причиняла вред:

В детстве мы полностью зависели от родителей, от матери и не могли заявлять о своих потребностях;

Дети биологически устроены таким образом, что сохраняют лояльность матери независимо от того, что она делает. Любовь к матери критически важна для выживания;

Будучи одного пола с матерью, мы предполагаем, что она будет на нашей стороне;

Мы смотрим на мать как на жертву ее собственных неразрешенных травм и культуры патриархата;

Религиозные и культурные табу «почитай отца и мать своих» и «святость материнства», которые поселяют в нас чувство вины и заставляют детей молчать о своих чувствах.

Почему самосаботаж — это проявление материнской травмы?

В качестве жертвы парентификации, мы превратно истолковываем связь с матерью (любовь, комфорт и безопасность) — эта связь создавалась в атмосфере самоподавления. (Быть маленькой = получать любовь);

Таким образом у нас создается подсознательная связь между любовью к матери и самоуничижением;

В то время как ваше сознание может хотеть успеха, счастья, любви и уверенности, ваше подсознание помнит об опасностях раннего детства, где быть большой, спонтанной и верной себе означало боль отвержения матерью;

Для подсознания: отвергнутость матерью = смерть;

Для подсознания: самосаботаж (быть маленькой) = безопасность (выживание).

Вот почему нам так трудно любить себя, потому что отпустить чувство стыда, вины и самосаботаж означает отпустить мать.

Исцеление материнской травмы — это возвращение себе собственной жизни и выход из дисфункциональных паттернов, созданных в нашем раннем детстве в отношениях с матерью.

Это о честном пересмотре и честном взгляде на боль своих отношений с матерью, для того чтобы исцелиться и измениться, и стать наконец собой. Это о большой внутренней работе, которая позволит освободиться и стать наконец той женщиной, которой вы рождены быть. Это не об ожидании, что ваша мать изменится и наконец удовлетворит ту потребность, которую она не могла удовлетворить, когда вы были ребенком. Совсем наоборот. Пока мы не посмотрим и не примем ограничения нашей матери и весь тот вред, который она нам на самом деле нанесла, мы остаемся в ожидании похвалы и признания от нее и тем самым держим свою жизнь на вечном ручном тормозе.

Исцеление материнской травмы — это о возвращении себе целостности и ответственности за свою собственную жизнь.

В процессе исцеления материнской травмы мы можем столкнуться с конфликтом или дискомфортом, но исцелить ее совершенно необходимо, чтобы вы могли двигаться вперед по жизни, исходя из своей правды и своей силы. И если мы продолжаем этот процесс, то неминуемо приходим к моменту искреннего сопереживания не только самим себе, не только нашим матерям, но и всем женщинам и всем людям на планете.

Но все же, на этом поти к сопереживанию, прежде всего мы должны вернуть нашим матерям их собственную боль, их боль, которую мы впитали в самом раннем детстве.

Передача ответственности происходит в момент, когда мать перекладывает на дочь ответственность за свою собственную боль и обвиняет дочь, когда та пытается озвучить, сколько страданий ей это причинило. Наши матери могут так никогда и не взять на себя ответственность за боль, которую они бессознательно переложили на наши плечи, стараясь избавиться от ответственности за свою собственную жизнь. Но самое важное — это то, что ВЫ как дочь, имеете полное право на свою боль и можете испытывать сочувствие и эмпатии к своему внутреннему ребенку, освободиться и наконец исцелить эту боль, чтобы двигаться вперед — к той жизни, которую вы любите и заслуживаете.

Жизнь может превысить все ваши ожидания, как только вы перестанете мириться с чем-то меньшим, чего вы в действительности заслуживаете.

Bethany Webster

Перевод: Евгения Свербихина

Нас приучили ломать себя

Я знаю одну ловушку, в которую попадают все люди, решившие изменить себя. Она лежит на поверхности, но так хитро устроена, что мимо нее никто из нас не пройдет – обязательно наступим и запутаемся.

Сама по себе идея «изменить себя» или «изменить свою жизнь» прямиком ведет нас к этой ловушке. Упускается из виду важнейшее звено, без которого все усилия пойдут прахом и мы в итоге можем оказаться в еще худшем положении, чем были. Желая изменить себя или жизнь, мы забываем задуматься над тем, как мы взаимодействуем с собой или с миром. А от того, как мы это делаем, и зависит то, что будет происходить.

Для многих из нас главный способ взаимодействия с собой – насилие. С самого детства нас приучали, что себя нужно ломать, чтобы получить нужный результат. Воля, самодисциплина, никаких послаблений. И что бы мы ни предложили такому человеку для развития, он применит насилие.

Йога? Я так замучаю себя йогой, игнорируя все сигналы организма, что потом неделю не буду вставать.

Нужно ставить цели и достигать их? Загоню себя в болезнь, сражаясь за реализацию сразу пяти целей.

Детей нужно воспитывать лаской? Заласкаем детей до истерики и при этом будем давить собственные потребности и раздражение на детей – не место ему в дивном новом мире!

Насилие как способ контакта – непрерывная война с собой и с другими. Мы становимся похожи на человека, который осваивает разные инструменты, умея только одно: забивать гвозди. Он и молотком будет бить, и микроскопом, и книгой, и кастрюлей. Потому что ничего, кроме забивания гвоздей, не знает. Если что-то будет не получаться, он начнет забивать «гвозди» в себя...

А еще есть послушание – одна из разновидностей насилия над собой. Оно заключается в том, что главное в жизни – это добросовестное выполнение инструкций. Унаследованное детское послушание, только вместо родителей теперь – бизнес-гуру, психологи, политики, журналисты…

Слова психолога о том, как важно прояснять в общении свои чувства, будут при таком способе взаимодействия восприняты как приказ.

Не «важно прояснять», а «всегда проясняй». И, обливаясь потом, игнорируя собственный ужас, мы пойдем объясняться со всеми, с кем раньше боялись. Не обнаружив в себе еще никаких опор, никакой поддержки, только на энергии послушания – и в итоге сваливаясь в депрессию, разрушая и себя, и отношения. И наказывая за провалы себя: «Мне же сказали, как правильно – а я не смог!» Инфантильно? Да. И безжалостно к себе.

Очень редко проявляется в нас другой способ взаимоотношений с собой – забота. Когда ты внимательно изучаешь себя, обнаруживаешь сильные и слабые стороны, учишься с ними обходиться. Учишься самоподдержке, а не «самоподгонке». Бережно, не торопясь – и ловя себя за руку, когда привычное насилие над собой рванется вперед. А то ведь можно с таким остервенением начать о себе заботиться, что никому не поздоровится.

И кстати: с появлением заботы нередко исчезает желание себя изменить.

Илья Латыпов

Право на печаль

У нас не любят печальных. В нашем обществе не принято грустить. Что только люди ни делают, лишь бы рядом никто не тосковал, не унывал. «Да забей, - говорят. - Оно того не стоит». Или хуже того: «Будь позитивным! Верь в лучшее!». И в конце контрольный «Надо радоваться!».

Они и сами в это верят и убеждают, что с ними «все в порядке». «Я не грущу, не грущу». Или «Это не я тоскую, это не я». А то и «Это не печаль, не печаль». Люди так крепко к этому привыкли, что уже не сознают, что с ними происходит. Просто какой-то дискомфорт, который мешает работать, достигать и соответствовать. Его как-то можно убрать, и люди всячески пытаются его убрать.

Отвлечься помогают сигареты, наркотики, работа, еда и многие прочие способы не встретиться с грустью. Потом люди отчаянно пытаются узнать, почему у них прокрастинация, болезни, лишний вес и неуспехи.

А ведь что такое печаль? Эмоция, которая помогает пережить утрату и заполнить пустоту. Без нее пережить потерю никак. Странно было бы, если бы человек, лишившийся руки, остался бы равнодушным, а то и радовался бы. И тот, кто потерял близкого. И тот, кто потерял отношения или надежду. Что-то, что было важным и ценным, что как-то наполняло жизнь. Те же иллюзии. Чем ребенок, узнавший, что Деда Мороза нет, отличается от топ-менеджера, понявшего, что на самом деле всю жизнь хотел играть на скрипке?

Если человек живет, то постоянно чего-то лишается. Перешел в школу – лишился детского сада. Сделал уборку – лишился старых вещей. Женился – прежней свободы, развелся – отношений. Если это не было важным и ценным, то никакой печали не будет – быстро вычеркнул из памяти и пошел дальше. Человек склонен жить в своих представлениях о реальности, и они тоже часто уходят. Старые смыслы сменяются новыми. Если человек развивается, то постоянно теряет старые жизненные опоры чтобы найти более адекватные.

Да, печаль – это показатель того, что что-то в жизни человека было ценным. Кто совсем не печалится, тот пустой человек. Кто может обойтись с утратой одной к ней благодарностью – тот почти святой.

Если естественному процессу мешать, он никуда не исчезнет, а вызовет длительное напряжение. Так перекрывают реки, чтобы из них получить энергию: для помола муки либо для электричества. Если не дать печали естественно течь, то тоже будет энергия. Но она пойдет в тревожность или блокирование других процессов. И тогда привет, апатия и депрессия!

Но если процесс поддержать, то он быстро проходит. Посмотрите на детей. Ребенок, еще не умеющий себя сдерживать, быстро начинает плакать, лишившись любимой игрушки. Если сказать, что да, он имеет право реветь, то ребенок порыдает минуту, от силы – две. И когда отрыдает, то успокоится, утихнет. Вытрет слезы, оглянется и найдет себе новую игрушку. Ему снова интересно, он снова увлечен процессом и поглощен игрой. И в этот момент он и удовлетворен, и достигает своего пусть детского, но успеха – счастья от того, что занимается любимым делом.

Увы, многие с самого детства были вынуждены не печалиться, не плакать, не грустить. За это их родители стыдили, винили, наказывали. И тогда человек вырастает и не знает, что такое грусть. Он даже не может распознать ее признаки – его тело забыло этот опыт. А когда кто-то рядом печалится, то сам он боится, будто что-то страшное произойдет. И тогда он делает, что только может, лишь бы рядом никто не тосковал, не унывал. Он говорит «Да забей, оно того не стоит», «Будь позитивным! Верь в лучшее!». И в конце контрольный «Надо радоваться!». А потом тщетно пытается понять, откуда у него прокрастинация, болезни, лишний вес и неуспехи.

Виталий Жданов

Не ваша обязанность - делать счастливой маму

В современной психологии принято считать, что многие наши проблемы родом из детства, из наших отношений с мамой. Как разобраться, кто виноват, и что с этим делать, рассказывает психолог Людмила Петрановская.

МАМА КАК БОГ

Довольны ли мы своими отношениями с мамой? Довольны ли своей самооценкой, которая сформировалась в детстве? Не мама ли говорила: не крась так губы, тебе не идет? Или: ты слишком стеснительная, мальчики на таких внимания не обращают? Или: для танцев у тебя не хватит пластики? Еще один вопрос: а сегодня мама мной, взрослой женщиной, довольна? И почему меня все еще это волнует?

Людмила Петрановская: «Мама – очень важный в жизни любого человека персонаж. Для маленького ребенка мама – его вселенная, его божество. Как у греков боги двигали облака, насылали потопы или, наоборот, радугу, примерно в такой степени властвует и мать над ребенком. Пока он маленький, для него эта власть абсолютна, он ее не может подвергнуть критике или отстраниться от нее. И в этих отношениях закладывается многое: как он видит и будет видеть себя, мир, отношения между людьми. Если мама давала нам много любви, принятия, уважения, то мы получили много ресурсов, чтобы разобраться со своим взглядом на мир и на себя.

А ЕСЛИ НЕТ?

Даже в тридцать лет мы не всегда можем сопротивляться маминым оценкам. Внутри нас все еще живут эти дети: трехлетний, пятилетний, десятилетний, которым мамина критика въелась в саму печень, в нутро – еще в то время, когда они не могли ничего ей противопоставить. Если мама говорила: «Вечно все с тобой не слава богу!» – значит, так оно и было. Сегодня мы головой понимаем, что, пожалуй, мама загибает насчет того, что со мной вечно все не так. Мы даже напоминаем себе в качестве аргументов о своей должности, образовании, количестве детей. Но внутри нас, на уровне чувств, сидит все тот же маленький ребенок, для которого мама всегда права: посуда у нас не так помыта, постель не так заправлена, стрижка опять не удалась. И мы испытываем внутренний конфликт между осознанием, что мама ошибается, и бессознательным детским принятием маминых слов как истины в последней инстанции.

ПРОЩАТЬ ИЛИ НЕ ПРОЩАТЬ

На самом деле, когда внутренний конфликт есть, значит, с ним можно работать, что-то пытаться сделать. Опаснее, когда его нет. Ведь можно так и остаться навсегда в пятилетнем состоянии, считая, что мама всегда права, и оправдываться, обижаться, просить прощения или надеяться как-то постараться и так показать себя хорошо, что мама вдруг на самом деле увидит, какая я прекрасная.

Сегодня популярна идея «прости и отпусти». Прости родителей за то, что они как-то не так с тобой обходились в детстве, и тебе сразу полегчает... Эта идея не дает никакого освобождения. Что можно и нужно сделать – это погрустить по поводу того ребенка (вас в детстве), пожалеть его и посочувствовать маме, потому что сочувствия заслуживают все. И сочувствие – гораздо более здоровое начало, чем высокомерное прощение.

Попробовать не простить, но понять: мама была в ситуации, о которой мы ничего не знаем, и, наверное, она делала только то, что могла. А мы могли сделать ошибочные выводы: «Со мной всегда все не слава богу», «Меня не за что любить» или «Меня можно любить только тогда, когда я полезен другим людям». Такие решения, которые принимаются в детстве, потом могут незаметно влиять на всю жизнь человека, и смысл в том, чтобы понять: это была неправда.

ИХ ДЕТСТВО

Сейчас время более теплых отношений между родителями и детьми. А наших мам в их детстве почти всех отдавали в ясли, а многих и на пятидневку. Это была обычная практика, так откуда они могли научиться теплу и близкому контакту?

Пятьдесят лет назад в ясли отдавали в два месяца, потому что заканчивался декретный отпуск, и если женщина не работала, это считалось тунеядством. Да, кому-то везло, была бабушка рядом, но в основном это были городские жители в первом поколении, их родители оставались далеко в деревнях. А на нянь не было денег, и не было культуры наемных работников… Выхода не было – и в два-три месяца ребенок отправлялся в ясли: двадцать пять кроваток в ряд, между ними одна нянечка, которая раз в четыре часа давала бутылку. И все, и весь контакт ребенка с миром.

В лучшем случае, если мама работала не посменно на заводе и могла забирать его каждый вечер домой, ребенок хотя бы вечером получал маму, но предельно измотанную работой. И ей еще нужно было справиться с советским бытом – приготовить еду, добыть продукты в очередях, постирать белье в тазике.

Это материнская депривация (лишение), когда ребенок вообще не имел доступа к матери либо имел, когда она думала не о том, чтобы ему улыбаться и за пузо щекотать, а о том, как же она устала. У детей с таким опытом нет умения радоваться своему ребенку, общаться с ним, быть в контакте. Все эти модели берутся из своего детства. Когда в детстве тебя целуют, держат на руках, разговаривают, тебе радуются, с тобой занимаются какими-то глупостями, играми, ты это впитываешь и потом бессознательно воспроизводишь со своими детьми. А если воспроизводить нечего?

У многих тридцатилетних сейчас воспоминания о своем детстве как о том, что мама все время жалуется, как ей тяжело: обуза, ответственность, себе не принадлежишь... Их мамы вынесли это из своего детства – в материнстве нет радости, ты должен вырастить достойного гражданина, которым была бы довольна школа, комсомольская организация.

Сегодняшним мамам приходится восстанавливать утраченные программы нормального родительского поведения, когда ты получаешь от детей радость, и для тебя родительство при всех его издержках компенсируется огромным удовольствием от ребенка.

ВЕРНУТЬ СВОЮ РОЛЬ

Есть еще один аспект. Наши мамы, не получившие в своем детстве от своих мам достаточно защиты и заботы, не смогли полностью удовлетворить собственные детские потребности. И в каком-то смысле не смогли повзрослеть. Они получали профессию, работали, могли занимать руководящие должности, создавали семьи... Но тот ребенок, который внутри них, он оказывался голодным – на любовь, на внимание. Поэтому, когда у них появлялись свои дети и чуть-чуть подрастали, становились более разумными, то часто возникало такое явление, как перевернутая парантификация. Это когда родители и дети по сути меняются ролями. Когда твоему ребенку шесть лет и он хочет о тебе заботиться, он любит тебя, очень легко на это «подсесть» – как на источник той самой любви, которой ты был лишен.

Наши мамы выросли с ощущением, что их недостаточно любят (если бы любили – не отдавали бы в ясли, не орали бы). И тут в их распоряжении оказывается человечек, который готов любить их всем сердцем, безо всяких условий, абсолютно полностью принадлежать ему.

Это такая «сбыча мечт», такое искушение, перед которым трудно устоять. И многие не смогли устоять, и вступали со своими детьми в эти перевернутые отношения, когда психологически ребенок как бы «усыновлял» родителей. На социальном уровне они продолжали быть главными, они могли запрещать, наказывать, они содержали ребенка. А на психологическом уровне дети начинали отвечать за психологическое благополучие родителей – «Не расстраивай мамочку!». Детям рассказывали про свои неприятности на работе, про то, что не хватает денег, детям могли жаловаться на мужа-козла или на жену-истеричку. Начиналось вовлечение детей в качестве домашних терапевтов и «жилеток» в эмоциональную жизнь родителей.

И от этого очень трудно отказаться: родители как были недолюбленными детьми, так и остались, потому что ребенок, хоть он в лепешку расшибись, не может им этого додать.

И когда сын или дочь вырастают и начинают отделяться, заводят свою семью, свою жизнь, родители испытывают чувство, которое испытывает брошенный ребенок, чьи мама и папа уехали в длительную командировку. И естественно, это обида, претензии, желание быть в этой жизни, вмешиваться в нее, присутствовать в ней. Поведение маленького ребенка, который требует внимания, требует, чтобы его любили. А взрослые дети, которые прожили большую часть своего детства в родительской роли, чувствуют вину и ответственность и часто чувствуют себя сволочами, которые недостаточно любят своего родителя-«ребенка», бросили его. При этом другая их часть, взрослая, им говорит: у тебя своя семья, свои планы. Получается сложный конгломерат вины и раздражения в адрес этих родителей… А у родителей – сильная обида.

КОГДА МАМА ОБИЖЕНА

Прежде всего напоминайте себе, что это обиды не на вас, а на их собственных родителей, и вы ничего не можете с этим сделать. Очень часто это обиды тоже необоснованные, несправедливые: не в том дело, что они не любили, а в том, что были в очень сложной ситуации. И мне кажется, что здесь важно не продолжать взаимодействовать с этой детской частью своих родителей, а все-таки общаться со взрослой.

У каждого родителя, даже самого обиженного, все равно есть что-то, что они вам могут дать, и что-то, чем могут помочь. Чем обслуживать мамину обиду, гораздо лучше, например, просить ее вас побаловать, приготовить еду, которую вы с детства любите, провести с вами время.

Это обращение к ее правильной части личности, к родительской. И для любого родителя приятно, что ты можешь, например, накормить своего ребенка так вкусно, как ни в одном ресторане не накормят, можешь ему приготовить то, что он любил в детстве. И человек уже чувствует себя не маленьким обиженным ребенком, а взрослым, который может что-то давать.

Можно расспрашивать маму про ее детство – потому что доступ к тому эмоциональному состоянию, которое сформировало ее нынешнюю, всегда помогает. Если она вспоминает тяжелые моменты детства – мы можем посочувствовать, пожалеть ее (того ребенка), тогда она и сама сможет его пожалеть.

А возможно, она вспомнит, что не все в ее детстве так было плохо, и хотя были тяжелые обстоятельства, но были и хорошие времена, хорошие, радостные воспоминания. Говорить с родителями об их детстве полезно – вы узнаете и понимаете их лучше, это то, в чем они нуждаются.

ПЕРЕНЯНЧИТЬ СЕБЯ

Да, бывают тяжелые случаи, когда мама хочет только контролировать, но никак не взаимодействовать. Значит, придется увеличивать дистанцию, понять, что, как ни грустно, но у вас не будет хороших, близких отношений.

Вы не можете сделать вашу маму счастливой, это не ваша обязанность. Важно осознать, что дети не могут «усыновить» родителей, сколько бы они ни старались.

Так это устроено: родители дают детям, а обратно не получается. Мы с вами родителям можем дать конкретную помощь в ситуациях, когда они объективно не справляются. Но мы не можем помочь им повзрослеть и преодолеть свои психологические травмы. Нет смысла даже пытаться: вы можете сказать им, что есть такая вещь, как психотерапия, но дальше они уже сами.

Собственно говоря, у нас есть всего два способа вырасти (и обычно люди их комбинируют). Первый – это получить все, что нам нужно, от родителей. И второй – погрустить про то, что мы этого не получили, поплакать, пожалеть себя, посочувствовать себе. И жить дальше. Потому что у нас большой запас прочности в этом отношении.

А есть и плохой способ – это всю жизнь носиться с векселем «мне не додали» и при любом удобном случае тыкать его маме – реальной или виртуальной, в своей голове. И надеяться, что когда-нибудь она, наконец, поймет, осознает и по этому векселю с процентами расплатится.

Но правда в том, что она не может этого сделать. Даже если она сейчас вдруг волшебным образом изменится и станет самой зрелой, мудрой и любящей мамой на свете. Туда, в прошлое, где вы были ребенком, доступ есть только у вас, и «перенянчить» своего внутреннего ребенка можем только мы сами".

Людмила Петрановская

Интерпретация молитвы гештальтиста

Я - это я. Ты - это ты. Я пришел в этот мир не для того,

чтобы оправдать твои ожидания, и знаю, ты пришел в этот мир не для того, чтобы оправдать мои. Потому что я - это я, ты - это ты. Когда мы с тобой встретимся, это будет прекрасно. А если, встретившись, мы не встретимся, что ж, ничего не поделаешь. Спасибо! Спасибо и прощай...

Я ответственен за то, чтобы отойти от того, что меня ранит.

Я ответственен за то, чтобы защититься от тех, кто причиняет мне вред.

Я ответственен за то, чтобы обращать внимание на то, что со мной происходит, и оценивать свою долю участия в происходящем.

Я должен осознать тот резонанс, который имеет мой поступок. Чтобы со мной происходило то, что происходит, я должен делать то, что я делаю.

Я не говорю, будто я могу управлять всем происходящим со мной, - нет, но я ответственен за все, что со мной происходит, потому что в чем-то, пусть в какой-нибудь мелочи, я поспособствовал этому.

Я не могу контролировать мнение всех окружающих, но могу контролировать свое. Я могу свободно распоряжаться своими поступками.

Мне следует решить, как я буду действовать. С моими ограничениями, с моими бедами, с моим невежеством, со всем, что я выучил и что знаю. Принимая во внимание все это, я должен решить, как поступить наилучшим образом. И мне следует поступить именно так.

Мне следует познать себя лучше, чтобы знать свои ресурсы.

Мне следует полюбить себя настолько, чтобы наделить себя привилегиями, и знать, что это мое решение.

Тогда я приобрету нечто, что приходит с автономией и является обратной стороной свободы: отвагу. У меня будет отвага, чтобы действовать, как мне диктует мое сознание, и платить за это.

Тогда я буду свободным, даже если другим это не понравится.

И если ты не любишь меня таким, какой я есть;

И если ты покинешь меня такого, какой я есть;

И если в самую длинную и холодную зимнюю ночь…

ты оставишь меня одного и уйдешь…

Закрой дверь, слышишь? Потому что мне дует.

Закрой дверь. Если таково твое решение, закрой дверь.

Я не буду просить тебя задержаться ни на минуту вопреки твоему желанию. Я прошу тебя: закрой дверь, потому что я здесь живу, а на улице холодно.

И это будет моим решением.

Это превращает меня в личность, не подверженную манипуляциям. Потому что независимым человеком невозможно манипулировать, и мы знаем, что никто не может им управлять. Потому что независимым человеком можно руководить, лишь если он сам этого захочет, так как он неуправляем, вы не распоряжаетесь им. Это он руководит ситуацией, он управляет самим собой.

Это означает огромный шаг вперед в вашей личной истории и в вашем развитии, это подразумевает совсем другой образ жизни и, возможно, более глубокое познание других людей.

Если вы по-настоящему независимы, если вы не даете собой манипулировать даже самую малость, то вероятно, что некоторые люди уйдут из вашей жизни… Может быть, кто-то не захочет остаться.

Ну что же, придется согласиться и на эту цену.

Цену, которая будет заключаться в расставании с некоторыми лицами из нашего близкого окружения.

И в подготовке к празднованию прибытия новых лиц (возможно…).

...Когда мы принимаем решение чем-то заняться с другим человеком – чем–то важным, вроде секса, или менее важным, вроде прогулки по площади (а может быть, столь важным, как прогулка по площади, и столь не незначительным, как секс), мы должны осознавать, что это добровольное решение, задуманное как совместное действие с другим человеком, но не «ради» него, а «с» ним. Важно начать осознавать, что наши отношения с миром, с окружающими, с близкими в действительности заключаются в действиях «с» ними.

И что это решение автономно и зависит от нашего свободного выбора.

Что я не делаю ничего ради другого и поэтому он мне ничего не должен.

Что он ничего не делает ради меня и поэтому я ему ничего не должен.

Что мы просто делаем некоторые вещи вместе.

И рады этому.

В этом случае я не попаду в зависимость от него и не попытаюсь вызвать ее в нем.

Я не уроню своего достоинства, пытаясь заставить его бояться.

Я откажусь от потребности вызвать его ненависть.

Я отвергну позицию жертвы, чтобы ему никогда не было меня жалко.

Я не буду пытаться стать для него незаменимым.

Я буду довольствоваться его любовью или нелюбовью.

Как бы то не было, если он меня не любит, пусть не переживает за меня, всегда найдется кто-то способный меня полюбить.

Хорхе Букай

Любовная зависимость: стадия ломки

Это состояние, когда часть мостов уже сожжена, и вы решили расстаться. Но внутри вас сотрясают конвульсии отверженного ребенка, готового отдать все за капельку душевного тепла. В этот период женщину мотает на качелях ярости и почти что смертельной тоски. Тоски от одиночества, которое вдруг снова обрушивается на нее с новой силой. И хочется не наступить снова на старые грабли и разомкнуть порочный круг тревожных отношений. И почти невозможно устоять перед тем, чтобы снова не ткнуть пальцем в знакомый номер..

1. АДРЕСНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. Выражение себя, своих мыслей, своей обиды (через «я»-высказывание) в адрес мужчины обычно приносит облегчение, да и последний может порой дать искреннюю обратную связь. Однако это возможно, когда женщина уже не боится потерять мужчину, и честность в отношениях становится для нее правилом номер один. Трудно это потому, что любовный аддикт часто считает высказывание своих чувств чем-то унизительным и предпочитает находиться в состоянии выжидательной позиции обиженной жертвы. Психологический механизм обиды: «Я – обижен! Я чего-то хочу! Догадайся чего я хочу, и дай это мне!»

Любовный аддикт может так никогда не вылечится, поскольку не переживает свое желание близости до конца. Он не признается в любви, не говорит, что человек ему нужен. Он стремится убежать, чтобы сохранить лицо. В подсознании он избегает близости, а не стремится к ней.

Для облегчения самовыражения клиенту предлагается научиться пользоваться фразами «Сейчас я чувствую.. одиночество/грусть/злость..» - для выражения своих эмоций и «Я хотела бы, чтобы ты…» - для выражения своих потребностей. Поначалу это можно тренировать на консультациях, проговаривать вслух одной, записывать в формате дневника. На практике же бывает и так, что вы высказались, а человек с первого раза вас не услышал, отреагировал формально или совсем никак. Попробуйте не ставить крест на откровенности сразу же. Дайте мужчине, как в сказке, 3 шанса (4-й – контрольный) проявить понимание к вашему состоянию и дать вам честный ответ.

Если вам нужна любовь – дайте любовь, если вам нужно внимание – дайте внимание. Отдача может быть несоразмерна вложениям, но, во-первых, у вас есть формальное правило 3-х попыток, и во-вторых, так вы сами выходите из роли обиженной выжидающей жертвы, и ваше душевное состояние улучшается.

2. МЕТОД РАСШИРЕНИЯ. В тот момент, когда вы переживаете острую обиду, перенесите все ваше внимание на это чувство. Увидьте, где оно сосредоточено в теле, как оно проживается телом, может быть, вы сможете определить его размеры, цвет, вибрацию. Отнеситесь к этому чувству доброжелательно и с любопытством исследователя (так, как будто вы обнаруживаете это чувство в себе в первый раз): похоже ли оно на то, каким было до этого, появились ли какие-то новые ощущения. Если бегут слезы – позвольте слезам выйти. Если вы чувствуете гнев – выразите его: побейте подушку, потопайте ногами, крикните.

После этого обратите внимание на дыхание и вообразите, как оно проходит через это чувство, обволакивает его со всех сторон. Теперь внутри вас достаточно места для дыхания и для этого чувства – внутреннее пространство расширилось.

Продолжайте расширять зону своего восприятия. Ощутите, что кроме этого острого переживания, вы также ощущаете и что-то еще: контакт стоп с землей, ощущение своего тела в пространстве, тепла или холода, запахи, звуки. Как вы чувствуете себя в этот момент?

3. ФОКУС НА ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ. Для проживания болезненных переживаний рекомендуется дыхание ртом и выполнение таких упражнений, как арка Лоуэна. Однако, если вас «накрывает» посреди рабочего дня, вы можете успокоить себя простым переносом фокуса внимания на центр груди. Делается это с помощью наблюдения за дыханием и ощущениями в этой области тела. Если в этот момент вы сильно скучаете по бывшему, можете мысленно поместить его в свое сердце и нежно обнять, убаюкать. Это поможет вам унять тоску и почувствовать внутри себя мягкие, согревающие, материнские качества. Ничего не предпринимайте вовне, просто согревайтесь через контакт со своим сердечным центром. Спите ночью, прижав к груди большого плюшевого медведя.