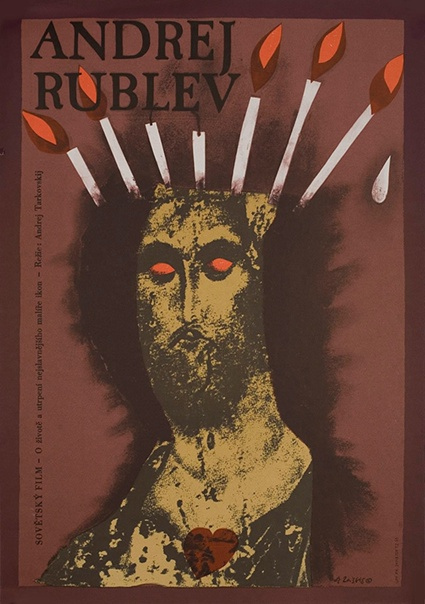

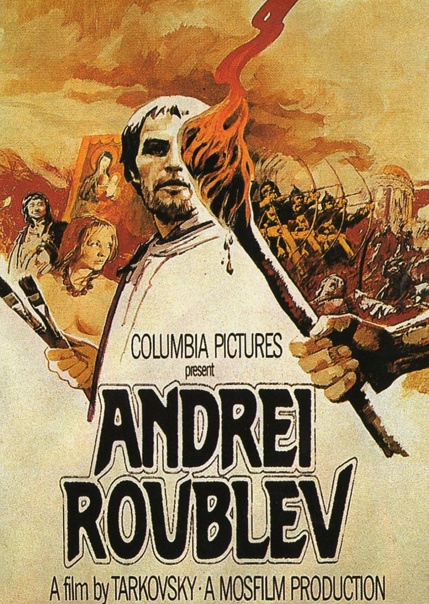

Художественные постеры к фильму Андрея Тарковского «Андрей Рублев» (1966)

В 1964 году сценарий фильма «Андрей Рублев» был опубликован в журнале «Искусство кино». Текст состоял из нескольких новелл, объединенных сквозной темой — становления великого Художника. Хронологически новеллы охватывали период с лета 1400 года по весну 1424. Если предположить, что годы жизни художника 1375/80–1428/30, то получается, что в фильме показаны самые значительные этапы жизни и творчества иконописца.

Тарковский не стал снимать традиционный биографический фильм, каких было довольно много в отечественном кинематографе. Жизнь Андрея Рублева была показана через призму восприятия художником своего времени, через сам поток жизни народа, в котором образ иконописца порой уходил на периферию повествования, оставаясь, казалось бы, единственной ниточкой связывающей самодостаточные новеллы фильма. И вместе с тем, именно образ Рублева получал все более объемное наполнение в каждом новом эпизоде, в каждом новом повороте сюжета, в каждой новелле. На глазах зрителя происходит становление Художника, прошедшего тяжкий путь от наивного юноши до зрелого мужа, мыслителя, творца, сохранившего в своей душе веру и любовь к человеку, осознавшего глубинную связь божественного провидения с человеческими судьбами, утвердившемся в понимании веры как основы реализации жертвенной любви, в понимании искусства как средства возвышения человеческого духа.

«Страсти по Андрею»: Русская Голгофа

В каждой новелле, режиссер проводит Андрея Рублева через какое-либо испытание, показывая, как преодолевая себя, как преодолевая мирские искушения, формируется убежденность художника в истинности и незыблемости собственных принципов. В новелле «Страсти по Андрею. 1406 г.» звучит диалог Рублева и Феофана Грека. Очевидно, это продолжение бесконечно длящегося спора о смысле веры, жизни и творчества.

Во время это диалога на экране начинает разворачиваться необыкновенно значимая для всего фильма сцена, которую можно назвать «Русская Голгофа». Это словно видение самого Андрея Рублева. «В замерший... предвечерний час по тихой зимней дороге... медленно поднимается немногочисленная процессия... мужики, женщины в темных платках, дети… лица женщин были печальны, детей — испуганны, мужчин — строги и сдержанны...». Заснеженная бедная русская деревня, одинокие крестьяне бредут по своим повседневным делам, даже не замечая происходящего. Спаситель в крестьянской холщевой рубахе, в растоптанных лаптях, останавливается у полыньи, зачерпнув ладонью и испив ледяной воды, взваливает на плечи и с усилием несет большой крест, ноги Его утопают в мокром весеннем снегу, волосы треплет холодный ветер. Он идет, с глубоким состраданием взирая вокруг. Наверное, только так и мог это себе представить русский человек, не ведавший палящего палестинского солнца.

Поражает мастерство, интуиция режиссера, сумевшего показать несение креста и распятие без пафоса, почти обыденно и вместе с тем возвышенно и эмоционально. Последний раз Спаситель обводит взглядом пришедших с ним. Свершилось. И стоят на коленях одинокие крестьяне под заснеженной горой и смотрят на Крест с тоской и надеждой. Вот об этих одиноких и забитых людях ведет свой нескончаемый разговор Рублев. И так ясно звучит весь пафос Андрея в споре с Феофаном: «А на мужика все новые беды сыпятся. То татары по три раза за осень, то голод, то мор, а он все работает, работает... несет свой крест смиренно. Не отчаивается, а молчит и терпит. Только Бога молит, чтоб сил хватило. Да разве не простит таким Всевышний темноты их? Сам ведь знаешь, не получается что-нибудь или устал, намучился. И вдруг с чьим-то взглядом в толпе встретишься, с человеческим, и словно причастился и все легче сразу. Разве не так? Вот ты тут про Иисуса говорил. Так он, может быть, для того родился и распят-то был, чтобы Бога с человеком примирить». Это значит надежду дать, на лучшую долю, на свободу, на справедливость. И наверное в том и заключена миссия художника, чтобы поддержать эту простонародную, порой косноязычную, но Веру, основанную не на страхе, аксиологическая сущность которого не мыслима и непонятна дремучему сознанию униженного народа, но Веру, основанную на чем-то другом, понятном и близком простому человеку, возможно — на доброте... Тарковский показывает, что в тот момент самому Рублеву еще многое не ясно, не осознано, не осмыслено, но что уже зреет в душе иконописца ощущение необходимости идти своим путем художника и мыслителя.

Интересную идею по поводу восприятия в русском самосознании страстей Христовых высказал мыслитель Е.Н. Трубецкой в своих размышлениях о русской иконописи XIV-XV вв.: «В те дни Русь переживала благую весть Евангелия с той силой, с какою она никогда ни до, ни после его не переживала. В страданиях Христовых она ощущала свою собственную, только что пережитую Голгофу; воскресение Христово она воспринимала с радостью, доступною душам, только что выведенным из ада… Это ощущение действенного сочетания силы Христовой с жизнью человеческою и с жизнью народною выражалось во всем русском искусстве того времени — и в архитектурных линиях русских храмов, и в красках русских икон». Так, «Русская Голгофа» как метафора страдания от иноземного ига и воскрешения к новой свободной жизни приобрела в фильме глубокое этическое и символическое звучание.

«Страшный суд»

Кульминация духовных терзаний и творческих исканий Андрея Рублева показана в новелле «Страшный суд. 1408 г.». Посреди цветущего гречишного поля стоят Андрей Рублев и Даниил Черный. Палит солнце, гудят пчелы. Андрей словно продолжает нескончаемый диалог с самим собой, лишь на этот раз перед ним не Феофан, а Даниил.

В христианской традиции Страшный суд трактуется весьма сурово. Так, Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Христолюбивые братие мои, послушайте о втором и страшном пришествии Владыки нашего Иисуса Христа. Вспомнил я об этом часе и вострепетал от великого страха, помышляя, что тогда откроется. Кто опишет это? Какой язык выразит? Какой слух вместит в себе слышимое? ...Когда помышляю о сем, страхом объемлются члены мои, и весь изнемогаю, глаза мои источают слезы, голос исчезает, уста смыкаются, язык цепенеет и помыслы научаются молчанию». У него же читаем о времени Страшного суда: «Небо свиется в ужасе; небесные светила спадут, как незрелые смоквы с смоковницы и как листья с дерев. Солнце померкнет от страха, побледнеет луна, содрогаясь, помрачатся светлые звезды в страхе перед Судиею. Море, ужаснувшись, восколеблется, иссохнет, исчезнет, и не станет его. Персть земная объята будет пламенем и вся обратится в дым. Горы растают от страха, как свинец в горниле, и все холмы, как пережигается известь, воскурятся и обрушатся... Восстанет Бог на суд и вознесется над врагами Своими. Ужасом объята будет тварь и станет, как мертвая...».

Изображения Страшного суда в древнерусском искусстве основывались и неукоснительно следовали данной традиции, отличались назидательной строгостью и художественным аскетизмом, что было закреплено в иконографическом каноне. Крупный специалист в области византийской и русской иконографии Н.В. Покровский отмечал, что «для византийского и русского художников той эпохи имела важность... глубина содержания картины, богатство мысли... Византийские и русские художники свое личное творчество подчиняли объективному воззрению на предмет, установившемуся в предании, в памятниках письменности: каждая деталь и их изображениях имела свое историческое прошлое и свой точно определенный смысл». Андрей Рублев сумел выявить в иконографическом каноне новые возможности, оставаясь в русле традиционных православных ценностей, углубить понимание их этических и эстетических оснований, раскрыть новые грани иконописного искусства...

В этой новелле свершилось прозрение Художника. Это прозрение сопоставимо с тем, что грядет для каждого человека и ярко отражено в финале Первого послания апостола Павла к Коринфянам: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда позна́ю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше». Именно Любовью будет пронизано все творчество Андрея Рублева. Это сострадательная любовь к людям, к русскому народу, любовь к русскому человеку, его труду и долготерпению, любовь к родной стране, и самое главное — любовь к Богу, о которой не говорится открыто, но которая живет в душе как самое сокровенное. Та любовь, о которой сказано в Писании: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим». Эта любовь и озарила фрески Успенского собора.

«Набег»: Обет безмолвия

В новелле «Набег. 1408 г.» режиссером был создан объемный образ междоусобной розни. Два русских князя — Великий и Младший в борьбе за княжеский престол ведут то скрытую, то явную борьбу, прибегая к самым изощренным козням, попирая основы морали и веры православной. Следует подчеркнут, что фильм не ставил целью создать реальную реконструкцию исторических событий. Каждая новелла содержит некий сегмент общего художественного образа эпохи, а герои фильма не столько исторические персонажи, сколько обобщенные образы реальных личностей, характеров, судеб людей той далекой эпохи. Тарковскому удалось с документальной достоверностью воплотить образ русского города захваченного ордынцами с помощью ратников Младшего князя. Город пылает, в панике мечутся люди, враги тащат добычу. Вся панорама снята с высоты храма, возникает поразительное ощущение личного присутствия, сопричастности происходящему. Как сказано летописцем: «И тогда можно было видеть в городе плач, и рыдание, и вопль великий, слезы неисчислимые, крик неутолимый, стоны многие, оханье сетованное, печаль горькую, скорбь неутешную, беду нестерпимую, бедствие ужасное, горесть смертельную, страх, трепет, ужас, печалование, гибель, попрание, бесчестие, поругание, надругательство врагов, укор, стыд, срам, поношение, унижение».

Весь этот ужас разорения и преступлений снят рапидом, словно сознание человека затормаживается, не в состоянии воспринимать происходящее...

«Колокол»

В финальной новелле «Колокол. 1423 г.» Рублев станет свидетелем истинного чуда веры, когда увидит как слабосильный мальчик, подросток Бориска усилием воли и веры отливает большой церковный колокол. Андрей Рублев заговорит именно с Бориской, ибо в нем увидел истинное самоотвержение человеческое, истинную веру по которой и дано было, по которой и свершилось чудо отлитого колокола. Этот отказ от безмолвия был выстрадан и осознан окрепшим духом художника. Преподобный Иоанн Лествичник очень точно сказал про подобный феномен: «Начало безмолвия состоит в том, чтобы отражать всякий шум врагов, как возмущающий глубину сердца; а конец безмолвия в том, чтобы и не бояться их тревог, но пребывать без ощущения к ним»....

Путь Художника показан как долгий диалог с самим собой, как мучительные размышления о смысле бытия, сущности веры, назначения искусства и предназначения художника. В фильме Андрей Тарковский идет очень сложным путем исследования глубинных внутренних оснований мировоззрения и творчества Андрея Рублева, сосредоточенного на внутренней духовной рефлексии, когда внешние впечатления от окружающего мира переплавляются в созерцательном сосредоточенном самоуглубленном размышлении и самопознании, в «умном делании», когда мотивация творческого поиска оказывается в глубине собственной души, а критерий прекрасного возноситься до горних высот. Как у Епифания Премудрого сказано об Андрее Рублеве: «иконописец необыкновенный, всех превосходящий мудростью великой».

Эпилог

На протяжении всего фильма творения Андрея Рублева показаны не будут, лишь в самом финале картины зрители увидят галерею прекрасных образов. Снятый на черно-белую пленку, в финале фильм обретает цвет.

В кадре тлеют угли костра, и постепенно начинают проступать краски. Словно исчезнувший в костре огонь отражается в сполохах пурпура на иконах Андрея Рублева. Камера медленно вглядывается в мельчайшие детали, долго и пристально исследует фрагмент за фрагментом. «Возникают и тают нежные голубые и пепельные пятна, пульсируя и сменяя друг друга в настойчивом повторении. Изумрудные приплески и жаркая охра, потрескавшаяся за пятьсот лет...».

Ритмично повторяются черные кресты на золотом шитье одеяний Святителей Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Словно большой колокол темнеет купол собора, возвышающегося над толпой, встречающей Спасителя у входа в Иерусалим. Волхвы так похожие на русских всадников, появляются на горизонте большой композиции, исполненной тонкими деталями описывающими Рождество Христово. Медленно скользит внимательный взгляд камеры, подробно исследуя каждый фрагмент, останавливается на образе Богородицы...

Наплывами в кадре проступают все новые и новые образы. Вот коленопреклоненный апостол Петр с душевным трепетом внимающий свершившемуся чуду Преображения Господня. Предельно лаконично обозначено пространство горы Фавор, все залитое божественным светом, исходящим из невидимого источника в самой иконе. «Здесь нет и следа... борьбы света и тени... Преобладают золотистые, нежно-розовые краски и яркая киноварь. Им противостоит темно-зеленый ореол Христа. На фоне его особенно светятся белоснежные ризы Иисуса. В этой иконе впервые в русской живописи евангельское событие трактовано не как драматическая сцена, а как праздничное событие, как торжество света и радости. Лицо апостола Петра озарено тем просветленным выражением, которое проглядывает в фресках Успенского собора во Владимире».

Звучит протяжная и мятежная музыка, с отголосками русских распевов. Пространство кадра заполняют яркие цветовые пятна. Насыщенный голубой сменяется багряным, вдруг один из цветов начинает проступать в другом, из бледно-розового прорывается нежно-серый, светло-оливковый сдерживает переливы охры. Струятся легкие изгибы золотых крыл, в мерном движении сложены руки. Так постепенно на экране возникает «Троица» — смысл и вершина жизни и творчества Андрея Рублева. В тихой беседе пребывают три ангела, облаченные в одежды странников, с тонкими посохами в изящных перстах, смиренно, с внутреннем покоем, наклонив друг к другу головы, внимают они одухотворенному молчанию, где слова заменяет мудрость понимания, а бесконечная любовь окутывает окружающее пространство ореолом вселенской гармонии.

Слышатся далекие грозовые раскаты... И на экране возникает, пожалуй, самый сильный и глубокий образ в творчестве иконописца — «Спас Вседержитель» из Звенигородского чина. Яростный гром сотрясает воздух, и взгляд зрителя замирает, встретившись с грозными очами Вседержителя. Суровость и непреклонность повергают в трепетное молчание, но проходит мгновение, другое... и совершается удивительное преображение. Непреклонность сменяемся всепониманием, а суровость — милосердной любовью. Звучит шум проливного дождя, и как спасительные слезы прощенного раскаяния стекают чистые струи по потрескавшимся от времени доскам, а в кадре за дождевой пеленой проступает, ярко освященный прорвавшимися лучами солнца, заливной луг в пойме реки и мирно стоящие в мокрой траве лошади...

Сокращенный вариант статьи С. С. Загребина «Иконописец необыкновенный, всех превосходящий мудростью великой»

Другие записи сообщества

Культура, история, традиции Японии: лекции япониста Александра Мещерякова

Сакэ и Достоевский: Александр Мещеряков о тонкостях японской души

Японцы – наверное, единственный народ на земле, который мы – ближайшие соседи – называем иногда «инопланетянами». В этом есть и горечь, и ирония – как зеркальное отражение дуализма, на котором построено отношение японцев к миру за пределами своего острова. Александр Мещеряков, японист, лауреат премии «Просветитель» 2012 («Император Мэйдзи и его Япония»), историк и культуролог, сумевший не просто исследовать чужую страну, но и заглянуть в ее самую суть, рассказывает о японцах и том, как нам их понять.

— Какие, на ваш взгляд, есть сходные черты у русских и японцев?

— В целом, мне кажется, мы с японцами не очень похожи. Но есть какие-то отдельные вещи, которые нас сближают. Скажем, склонность к сентиментальности. Японцам, в принципе, русские песни очень близки (могут и слезу уронить), и японские песни такие же сентиментальные. У нас до сих пор сколько-то похожее отношение к деньгам: для среднестатистического японца деньги – это не самое главное, деньги являются не самоцелью, как, например, в Америке, а средством для достижения определенных целей. Еще в идеалах обеих культур присутствует верность. И в японской, и в русской. Но среди японцев трудно другом обзавестись, среди русских – довольно просто. У японцев дружба – это большая степень ответственности. Не то что они как бы прикидывают, заранее все просчитывают, но если человек станет их другом, это такое количество обязательств… Каждый год поздравлять с Новым годом, если друг заболел, навещать в больнице, давать денег, поздравлять его детей и внуков и все такое прочее. У русских это тоже есть, но мы все-таки не такие… не окончательно обязательные, что ли. А вы какие черты сходства увидели?

— Самое первое, что пришло в голову, это почему-то Достоевский.

— Ну, Достоевский – это действительно важно.

— За что они любят Достоевского, как вы думаете?

— Достоевский – болезненный писатель. Он не знает никакой медианности, у него либо на тройках кататься, либо в прорубь бросаться. Это свойство русского характера – очень сильные ощущения. И японцы это восприняли как свое, это тот внутренний мир, который они способны переживать. Японцы – люди тонкие, но они этой своей тонкости «стесняются», поэтому она бывает не слишком подробно прописана в японской литературе. Общий модус японской культуры таков – ты не должен показывать, что ты чувствуешь. Японец не станет бросать пачки денег в печку – он в уме это может проделать, но только в уме. Простой пример. В свое время, когда я был помоложе, у меня была японская подруга. И вот раз мы с ней встречаемся, и она говорит: «У меня вчера умер брат». И улыбается. Ей положено улыбаться, чтобы не напрягать тебя, что называется. Я тогда еще подумал: «Ах, какая она бесчувственная». И это была абсолютно неправильная интерпретация. Правило в том, что «я не должен тебя чересчур напрягать, а если ты чувствительный человек, ты все равно поймешь, как я глубоко переживаю». Японец умеет прописать свою внутреннюю жизнь, но она не будет явлена в «ярких» поступках. Несколько упрощая, можно сказать так: когда он не может терпеть, он покончит счеты с жизнью, минуя все промежуточные стадии. Достоевский для них, видимо, – это как вторая жизнь, которую они прожить не в состоянии, но которую они способны почувствовать, прочувствовать и даже согласиться. Но только в уме.

— Когда авария на «Фукусиме» случилась, тогда я, кстати, тоже увидела много сходства между нами и японцами. На одном японском телеканале был такой ролик: мужчина лет 40, командир пожарного расчета из Токио, рассказывает, как они там работали, заливали ядерный реактор из пожарного шланга, и он говорит: «Мои пожарные…» – и все, начинает плакать, просто плачет на камеру. И это долго у меня в голове никак не складывалось – все-таки прочно сидят в нас стереотипы о самурайской суровости, а потом сложилось. Например, в «Повести о Гэндзи» мужчины плачут часто. Чувствительность тогда считалась признаком правильного воспитания. Могло ли быть так, что эта культура (чувствительности) сохранилась, несмотря на прошедшие самурайские эпохи?

— «Гэндзи» есть «Гэндзи», давно это было. Действительно, аристократам в то время было свойственно проявлять такую чувствительность. Буддийские монахи тоже от умиления легко плакали в то время (точно так же, как и христиане). Но когда наступил так называемый период Токугава, то есть с 17 по 19 век, в Японии прочно укоренилось конфуцианство, и стало не принято показывать свои эмоции. Почему этот пожарный мог позволить себе плакать на камеру? Если бы он потерял своих близких, он не должен был бы плакать, потому что тогда он плакал бы «про себя». И вот это считалось бы неприличным. А вот если других пожалеть – это можно, это культура разрешает. Если это знак сочувствия, его глубочайшего сочувствия, то тогда это возможно. В этом смысле Япония – не до конца принадлежит к «дистиллированной» конфуцианской культуре.

— В конфуцианский способ поведения, кажется, слезы вообще не входят.

— Да, это так.

— То есть это чисто японская какая-то вещь?

— Да-да. Вот эта чувствительность, которая в определенных ситуациях разрешена и культурой поощряется. Но не про себя, не про свое ближайшее окружение.

— В Японии серьезная коррупция?

— Что касается понятия коррупции, есть одна важная вещь, о которой редко задумываются. Очень часто то, что в западном понимании считается коррупцией (а западное – это, прежде всего, американское понимание), в Японии на бытовом уровне не воспринимается как коррупция. Например, в Японии, как и во всех других странах, сильная мафия в строительстве. В других странах это часто действует так: ты даешь взятки чиновникам, получаешь подряд и ничего после этого не строишь. Или построенный тобой дом рассыпается. В Японии все-таки по-другому. Да, чиновник деньги получил, но и работа сделана. Работа сделана, и работа сделана квалифицированно. Дома стали хуже? Нет, дома хуже не стали. Поэтому, когда началась борьба с коррупцией, а она началась более или менее серьезно в 90-х годах прошлого века, многие японцы говорили: «Зачем? Система работает. Если работает, зачем ее рушить?» Поэтому вопрос не такой простой, как кажется. Что касается среднего японского чиновника, то это 100% уровень честности. На самых верхах коррупция – она есть в Японии, как и во всех других странах, но, конечно, суммы взяток не такие, как в России…

— Меньше?

— Намного меньше, ну что вы!? Наш чиновник лист бумаги не поднимет за такие деньги.

— Чиновники среднего уровня – почему они честные?

— Когда случилась «Фукусима», я тогда дал очень много интервью, и все спрашивали – как же так, почему нет мародерства? С возмущением спрашивали. Потому что по европейско-американско-русским понятиям, если такое случается, должно быть мародерство и грабежи, и если где-то это не происходит, это воспринимается как отсутствие нормы. Что, безусловно, показывает глубину нашего падения. Тут мы выходим на проблему социализации, как она осуществляется и какие ограничители в поведении человека, собственно говоря, присутствуют. Традиционно в христианском мире самые сильные ограничители – это религия и закон, и закон, конечно же, подчинен религии. Что мы видим в современном мире? Религия распалась, у современного западного человека главный ограничитель поведения – это закон. Что значит закон? Своруешь – тебя полиция найдет, посадит. Плохо будет. Во времена бедствий полиция не может за всеми проследить, и мгновенно начинаются безобразия. Когда случился ураган «Катрина», или же в Нью-Йорке в четверти города отрубило электричество – тут же начались грабежи магазинов. В Японии этого не происходит. В Японии утеря религиозности в очень сильной степени началась где-то в 17 веке. И главным ограничителем стал стыд. Очень серьезный ограничитель, но он не имеет отношения к религии. Если человек представит, что он сделает что-нибудь нехорошее, а об этом узнают родители, соседи, люди – это совершенно невозможное испытание для психики. Когда я изложил эти свои соображения интервьюеру из православного журнала, они не стали это публиковать. Потому что выходит, что возможно обойтись и без религии. А в Японии полный запрет на воровство – «воровать нехорошо». Без объяснений причин и ссылок на авторитеты. Потому что для одного человека это авторитет, а для другого – пустое место. Кроме того, христианский грешник не попадает в рай, для современного человека – это чересчур дальняя перспектива, а стыдно тебе будет сейчас.

— Именно воровать нехорошо? Есть же много других нехороших дел?

— Нельзя, нельзя. Чужая вещь – это полный запрет. Вещь, которая тебе принадлежит, – это на самом деле такой элемент, который образует твою личность. Потому что часть твоей души в ней есть. В Японии до самого последнего времени не было магазинов секонд-хенд. А если и были, то не для «нормального» японца. Старую ношеную одежду нельзя дарить. Просто нельзя дарить, и все. Это не как у нас принято – взрослые, может быть, и не дарят друг другу свою ношеную одежду, а от ребенка к ребенку – запросто. Наоборот, это считается правильно, какая-то часть моей души – хорошая частичка – переходит к твоему ребенку. Там этого нет. Вещь, которая была в чужих руках, от нее что-то может исходить. Отдавая вещь, ты тоже рискуешь – часть души оказывается в чужих руках. Поэтому и японские антикварные магазины поражают европейцев своей дешевизной. Существуют даже запреты на определенные вещи, вроде зеркал. В японском антикварном магазине зеркала не увидишь – там кто-то уже отражался, мало ли что. И это входит в плоть и кровь. Проводятся же такие социологические эксперименты: на улице в разных странах оставляют какую-нибудь хорошую вещь, дальше смотрят, через какое время она исчезнет. В Японии она не исчезает. Я сам был свидетелем: в 1996 году я работал в городе Киото, жил на самой окраине, и там велосипед стоял брошенный, не на главной, конечно, улице, а так, в переулочке. Потом я уехал и вернулся в 1999 – через три года этот велосипед стоял на том же самом месте. За три года его никто не взял. Японец не пересчитывает сдачу никогда, потому что он знает, что ему дали точно. Эти продавцы не ошибаются. Для хозяина ресторана, если там кто-то забыл кошелек – это полный ужас. Потому что он не знает, что с ним делать. Для него эти деньги – обуза, он никогда их себе не возьмет, а груз на душе у него останется. Приходится идти в полицию, писать заявление – морока.

— То есть он переживает из-за того, что на нем висит какая-то чужая карма, от которой нужно избавиться?

— Изначально так, да. Но есть еще одно: человек забыл деньги, это случилось на твоей территории, и он будет считать, что он виноват. Ведь хозяин – ты, ты должен проследить, чтобы человек ничего не забыл. Когда уходишь из японского заведения, там мальчик или девочка быстренько смотрят, чтобы ты чего-нибудь не забыл, и если забыл, они будут бежать за тобой, догонят и вернут.

— Вы вот написали целую книгу о телесной культуре японцев. У нас распространен миф, что японцы не выносят прикосновений, что к ним нельзя лезть с объятиями, не стоит им протягивать руку. А меня в Японии поразило то, что когда они дают сдачу в магазине, то всегда прикасаются к ладони. Мы что-то не так понимаем?

— Делать выводы о том, что японцы не терпят вот такого телесного контакта, безусловно, неправильно. Это касается совершенно определенных ситуаций. В переполненных электричках ездят – и ничего, терпят. Объятия и рукопожатие там не укоренилось совершенно по другой причине. И объятия, и рукопожатие есть знак социального равенства. В обществе, которое привыкло к довольно строгой иерархии, это не поощряется. В пределе не существует двух людей, которые равны друг другу по своему положению. Есть старший брат и младший, есть родители и дети, даже если вы близнецы – все равно кто-то раньше родился. На работе – своя иерархия. Более-менее равные отношения – это собрания одноклассников или однокурсников, что очень распространено, и мне это страшно симпатично, я тоже в свою школу каждый год хожу с классом встречаться. Телесный контакт – это знак равенства. Поэтому традиционно жена не касалась мужа на людях. До сих пор в Японии очень трудно увидеть даже молодых людей, чтобы юноша и девушка шли, держась за руки. В 70-х годах таких вообще не было – это было невозможно себе представить. Они шли рядом, даже если они шли в отель для свиданий.

— У вас в книге написано, что запрет на прикосновения – это наследие культуры самураев. Но кроме самураев в Японии была масса и простого народу с достаточно свободными правилами поведения. Как это все смешалось?

— Культура самураев транслировалась в низы, и постепенно самурайские представления внедрились в так называемую народную культуру. Что в эпоху Мэйдзи произошло? Самураев упразднили как сословие, распустили «по домам». Куда они делись? Часть из них пошла в армию, часть – в полицию, а очень значительная часть пошла в школу, потому что самураи были тогда самыми образованными людьми в обществе. Образование тогда стало всеобщим, и учителя-самураи свои представления о прекрасном стали транслировать. И вот так получается, что очень многие самурайские представления стали представлениями народа.

— Японцы пьют много?

— Да-да, вполне себе как следует.

— Там мне доводилось утром наблюдать, как они все идут на работу в белых рубашках, вечером все той же толпой в белых рубашках сидят по барам, а потом отдельные личности валяются в этих же белых рубашках на асфальте.

— Почему они не спиваются? Там же мало алкоголиков.

— Мало. Видимо, очень сильны социальные регуляторы. Ты должен выглядеть как надо и исполнять свои обязанности. Вчера напился – это твои проблемы, никого это совершенно не волнует, и никто стесняться не будет, если он вчера был пьяным, но с утра ты должен прийти и выполнять свою работу. Вот это – строгое условие.

Культура отношения к алкоголю очень давняя, многие японцы выпивают каждый день, это считается нормальным. Вопрос – сколько, на пользу тебе это или не на пользу. Видимо, имеет еще большое значение, что пьют. Я разговаривал с одним врачом, и он говорил мне, что водка должна быть пшеничная. Если ее делают из суррогата или из свеклы хотя бы – она провоцирует агрессивность. Если напиток не крепкий, если он с малым количеством сивушных масел – все будет хорошо. Человеку становится хорошо. Он расслабляется, становится добрее, а не злее. В Японии поздно вечером едешь домой в пятницу или в субботу – все пьяные и все лапушки.

— Сравнивают ли японцы себя с другими?

— Японцы очень любят себя сравнивать с другими народами. Но если до войны они были склонны подчеркивать, чем они лучше (моральнее, мужественнее, бесстрашнее), то сейчас, скорее, разговор идет о том, чем японцы отличаются от других народов. Здесь есть место отличиям как настоящим, так и мнимым. Так, выдвигалась теория о том, что полушария мозга у японцев якобы работают не так, как у западного человека. Констатация факта, что длина кишечника у японца больше, чем у европейца (связано с тем, что в пищевой диете японца больше растительных волокон), встречала радостное сочувствие. Правда, у индийца кишечник все равно длиннее, но на это не обращалось внимания. В большой моде были рассуждения и об особости японского языка, а его родство с корейским проходило мимо внимания широкой публики. Но в любом случае этот дискурс был лишен агрессивности. В последнее время стали достаточно популярны и рассуждения на тему о необходимости большей «глобализации», поддерживаемые правительством. Но мне кажется, что в своей массе японцы еще долгое время будут подчеркивать тезис о своей «особости». И здесь возразить нечего – лишь бы только это не сопровождалось чем-нибудь шовинистическим. Каждый человек особенный, каждый народ хорош по-своему. Это было бы невероятно скучно – люди на одно лицо, народы, питающиеся одними гамбургерами.

Ирина Лаврентьева

Аудиокнига: «Персидские сказки» (2013)

Богата сказками Персия, сказками, пришедшими сюда, на перепутье между Востоком и Западом, извне, вместе с людскими потоками, которые двигал исторический процесс, и сказками, зародившимися в Персии, живущими там и поныне, или ушедшими в дальнейшее странствование. Сборник самых интересных и поразительных волшебных сказок великой Персии, сникавшими народную любовь во многих странах мира еще столетия назад.

Полнометражный фэнтези-мультфильм «Меч в камне» (1963)

В основе фильма лежит сказание о короле Артуре. В стародавние времена в центре Лондона появился громадный камень с замурованным в нем старинным мечом. Золотая надпись на мече гласила, что королем Англии станет тот, кто вытащит этот заколдованный меч, доказав тем самым свою особую силу и право на власть. Пока это не удавалось никому. А между тем в далекой лесной глуши жил себе мальчик Артур, прислуживал в замке и даже не подозревал, что именно ему предначертано в будущем стать великом королем. Но это предвидел живший неподалеку волшебник Мерлин. Он и его ученый филин Архимед стали наставниками парнишки, подвергнув своего юного воспитанника всевозможным испытаниям. Его поочередно превращали в животных трех разных стихий — рыбу, белку и птицу, чтобы мог он познать правду жизни во всех ее проявлениях и понять, что не в мышцах, а в мудрости и знании и есть настоящая сила человека...

Выставка искусства лубка «Нарядные картинки» Дарьи Косынкиной до 04 февраля включительно!

Лубок — это древний вид русского народного искусства, графические изображения, созданные в технике эстампа. Свое название получил от луба (древесины липы), который использовался для гравирования и печати лубочных картинок. В XVIII веке луб заменили медные доски, а в XIX — литографские камни, однако название «лубок» закрепилось за этим жанром навсегда.

Наследие народной графики пестрит богатством и разнообразием сюжетов. Особой популярностью пользовались сказочные, песенные, героические, религиозные, бытовые и сатирические лубки. В экспозиции выставки «Нарядные картинки» представлены гравюры как духовного, так и сатирического содержания.

Зачастую основой для народной картинки становилось иносказание, скрытое нравоучение. Поэтому в рамках одной экспозиции объединены столь несовместимые темы. На выставке представлены гравюры Дарьи Косынкиной, члена Московского союза художников, современного графика, продолжающего народные традиции.

Центр культуры и искусства «Меридиан», г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61.

Поэтическое киноэссе Андрея Осипова «Параджанов, Тарковский, Антипенко. Светотени» (2019)

Киноэссе на стихи Арсения Тарковского рассказывает о тайне судьбы и творчества трех выдающихся кинохудожников — Сергея Параджанова, Андрея Тарковского, Александра Антипенко.

Фильм внежанровый. Построен на изобразительных ассоциациях, метафорах, живописных образах, игре света и теней. Старый заброшенный дом и ветер, пробирающийся сквозь кустарник – как в «Зеркале». Лес в снежном кружеве. Мальчишка, смотрящий из окна на это зимнее чудо. Копна желтых листьев. Дождь, зеленая поляна. Деревья, словно утонувшие в озере. И снова дождь, и «плачущие» деревья. Ширь реки с заснеженными берегами. Горящие в печи дрова.

За кадром звучат стихи Арсения Тарковского:

«…Дар студеной воды и пахучего хлеба,

Надо мною стояло бездонное небо,

Звезды падали мне на рукав».

А в кадре Александр Антипенко рассказывает о встречах с Тарковским и Параджановым.

Что касается неожиданного сотворчества с Андреем Арсеньевичем — результатом его стала книга-альбом «Андрей Тарковский в объективе Александра Антипенко». Некоторые фотографии из альбома вошли в фильм Осипова.

«В 1975 году я был откомандирован из Киева с киностудии им. Довженко на “Мосфильм” работать на картине “Восхождение” режиссера Ларисы Шепитько… – вспоминает Антипенко, – Поселился в гостинице “Мосфильма”, в доме, где жили Тарковские.

Квартира тогда была еще не обустроена: никакой мебели, пустые стены. Тарковского раздражала белая больничная покраска окон, он очищал рамы от краски, добиваясь фактуры дерева…

Андрей Арсеньевич находился тогда в простое: ему не давали снимать то, что он хочет. Каждый свободный вечер я проводил у них. Я продолжал фотографировать Андрея Арсеньевича, не прерывая разговора…

Я показал ему результаты первых съемок. Он одобрил. Снимать его я продолжал и в радости, и в печали, когда он болел и когда работал».

Антипенко снимал Тарковского дома, на прогулке с сыном, с домашними и друзьями в день рождения Андрея Арсеньевича, 4 апреля. Снимал на репетициях «Сталкера». Снимал у Анатолия Солоницына и в квартире Чуриковой и Панфилова после премьеры «Зеркала» в ленинградском Доме кино. Снимал Тарковского и Параджанова в доме Катанянов после освобождения Сергея Иосифовича. Редкие кадры. Уникальные фотографии.

«…Живите в доме, и не рухнет дом.

Я вызову любое из столетий,

Войду в него и дом построю в нем…»

Это тоже из Арсения Тарковского, звучащее в фильме.

И еще:

«Все, что мило, зримо, живо,

Повторяет свой полет,

Если ангел объектива

Под крыло твой мир берет…»

«Фотография», 1957

Текст: Анна ПАВЛОВА

«Экран и сцена»

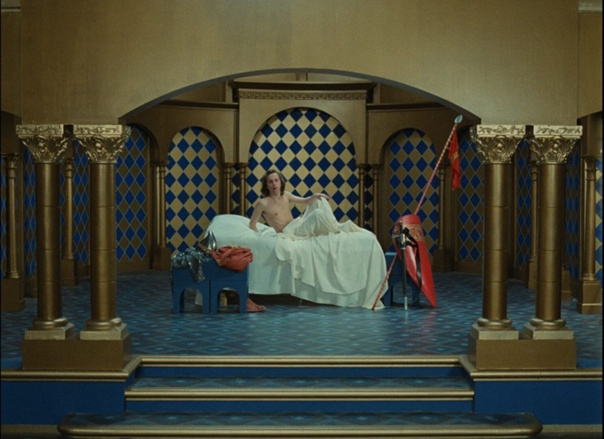

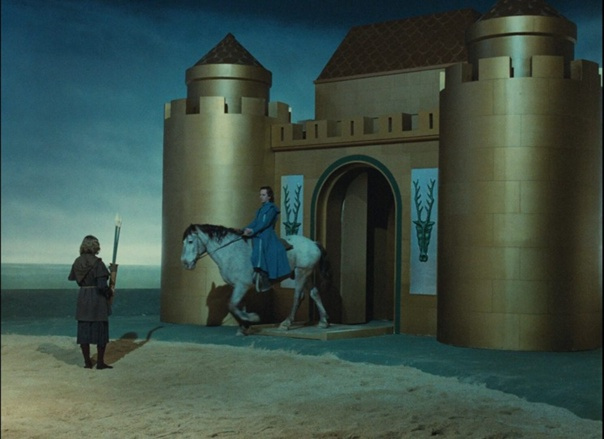

Драма Эрика Ромера «Парсифаль Галльский» («Персеваль») (1978)

Классик кинематографа Эрик Ромер обратился к литературному памятнику европейской цивилизации — роману «Персеваль, или Повесть о Граале» Кретьена де Труа, рассказывающему о юности доблестного рыцаря Персеваля (или Парсифаля), его странствиях в поисках приключений, чтобы стяжать славу и занять достойное место за Круглым Столом при дворе Короля Артура.

Экранизируя книгу, Ромер использовал необычную стилистику минимализма и подчеркнутой театральности. Мизансцены и декорации решены в предельно условном ключе, что отсылает, с одной стороны, к средневековому площадному театру, с другой – к миниатюрам XII-XIII веков, а также подчеркивает мифологическую сущность самого произведения. Хрестоматийной стала фраза, произнесенная редактором журнала Cahiers du cinema: «Просмотр фильма подобен разглядыванию старинного гобелена, который украшает стену древнего замка».

Музыка к «Персевалю», написанная Ги Робером, стилизована под полифоническую средневековую, и исполняется на аутентичных инструментах: сарацинской гитаре, ребеке, лютне, поперечной флейте, шалмее, шалюмо.

Не всеми оцененная по достоинству в свое время, сейчас кинокартина Ромера считается одним из шедевров европейского авторского кинематографа.

Исторический архитектурный фильм «Версаль: испытания Короля-солнца» (2019)

Версаль, катализатор научных исследований во Франции 17 века, был крупнейшим сооружением в Европе. Мы погружаемся в историю и исследуем грандиозную задачу строительства королевского дворца.

Страна: Франция

Режиссер: Philippe Tourancheau / Филипп Тураншо

2 серии

Питер Брейгель Старший «Триумф Смерти», 1562

Триумф смерти — один из сюжетов изобразительных искусств и словесности Средневековья, которые воплощают иконографию смерти.

Самая мрачная и знаменитая из брейгелевских работ. Скелеты правят бал. Как будто прервались какие-то законы, прорвалась некая ненадежная граница, отделяющая царство смерти от царства живых. Поднимается крышка огромного гроба, который сам по себе как бы является входом в потустороннее царство, и оттуда двигаются нескончаемые миллионы скелетов, с которыми пытаются вступить в сражение лишь отдельные люди, но исход уже предрешен заранее.

Брейгель не придумал этот сюжет. Еще готическое Средневековье разработало довольно тщательно дифференцированную иконографию плясок смерти, триумфов смерти, искусства умирать. Это разные иконографические мотивы. «Пляски смерти» представляли собой обычно серии сюжетов, изображающих хоровод, где скелеты, судорожно подпрыгивая, увлекают в танце людей из самых разных слоев общества: императоров, кардиналов, купцов. «Триумфы смерти» – это именно картины, в которых чаще всего скелеты или смерть с косой в виде истлевшего трупа завладевает миром.

Брейгель, используя многие иконографические мотивы, существовавшие в разрозненном виде, объединяет их в некое новое, чисто брейгелевское по пониманию сюжета, единство. У него смерть косит всех без разбора. Пожалуй, Брейгель первым внес в эти мотивы новый эмоциональный оттенок: смерть не только косит людей, но и издевается над ними – издевается своей внешней, кажущейся милосердностью. Человек убит или смертельно ранен, а она помогает ему поудобней умереть, улечься на землю. Вот король в короне, в алой мантии на горностаевом меху, в латах, которого смерть-скелет как-то бережно опускает на землю. Вот кардинал в широкополой шляпе, изображенный со спины. А рядом — простая горожанка, упавшая ниц; рядом с ней грудной ребенок, которого нюхает пес-скелет. Орудиями смерти являются не только скелеты людей, но и животных – скелет лошади, кое-где обтянутый кожей, везет черепа, а человеческий скелет выступает за возницу.

Когда рассматриваешь детали, то поражаешься одному обстоятельству: здесь сотни скелетов, сотни черепов. Ну что можно «выжать», так сказать, в художественном, образном отношении из черепа? Ведь все абсолютно однообразны. Но Брейгель изображает их в таких разворотах, в таких положениях, что эти черепа как бы приобретают мимику. Они кажутся то подмигивающими, то скалящимися, то улыбающимися какой-то дьявольской ухмылкой, то, наоборот, угрожающе смотрящими провалами своих глаз. Эти детали замечательно выполнены художником и свидетельствуют о его высочайшем мастерстве.

Земля бесплодна и пуста. Вернее, здесь есть своего рода растительность, — земля «прорастает» висилицами, шестами с колесами наверху для колесования. Существовали разные формы колесования. Святую Екатерину Александрийскую, например, палачи распяли на двух зубчатых колесах, а потом начали их вращать. При такого рода колесовании зубцы впивались в человеческое тело, а вращение двух колес раздирало человека, кости ломались, суставы выходили из суставов. Другой тип колесования представляли своеобразные шесты с тележными колесами наверху, которые и изображает Брейгель. Приговоренных к казни распинали на этих больших колесах и, перебивая ему суставы, оставляли умирать. Подобная смерть растягивалась надолго и человеческие останки потом месяцами гнили на этих колесах.

В «Триумфе Смерти» не может не привлечь внимания еще один момент: мертвецы собрали свое судилище, свой ареопаг. На высоком парапете, рядом с круглым зданием классической архитектуры, скелеты, облаченные в некое подобие белых тог, сгруппировавшись вокруг креста, предстают неким трибуналом. Для современного зрителя это просто еще один жутковатый момент. Но современники Брейгеля, тем более во Фландрии, которая была накануне религиозного взрыва, прекрасно узнавали в этой сцене намек на трибунал Святейшей инквизиции. Здесь нет черных ряс, здесь заседают мертвецы, но эта метафора более чем прозрачна. Но испанским религиозным цензорам было не к чему придраться: мотив, дозволенный в христианском мире, и, к тому же, довольно распространенный. Брейгель иногда умел создавать очень откровенные произведения с очень актуальным смыслом, скрытым под традиционными сюжетными мотивами.

В. Клеваев «Лекции по истории искусства. Северное Возрождение. Питер Брейгель Старший»

Поль Клодель «Глаз слушает»: Введение в голландскую живопись

Когда я пытаюсь определить, закрепить на бумаге впечатление, оставшееся у меня от этой страны после слишком коротких встреч с ней, не сразу возникает потребность обратиться к зрительной памяти. В Голландии взгляд путешественника не находит для себя естественных рамок, внутри которых каждый размещает свои воспоминания и размышления. Природа не наделила ее четкой линией горизонта, а лишь размытой границей между вечно изменчивым небом и землей, которая через бесконечную череду оттенков приближается к пустоте. Здесь наша мать-Природа не пожелала торжественно и высокопарно заявить о себе такими грандиозными сооружениями, как горы, внести драматизм с помощью водопадов, самовыразиться в рутых скалах и отлогих склонах, длинных вереницах холмов, то прерываемых, то возобновляемых, которые развивают и исчерпывают мелодию пейзажа. Ни пауз, ни неожиданностей, никакого внезапного потрясения или хотя бы неотразимого соблазна, как в долинах Луары или Сены, ни одного из тех препятствий, тех вздыбливаний, которыми движение земли противится движению вод и сдерживает его. Здесь человек становится обитателем или гостем растительно- водного покрова, обширной поверхности, по которой глаз перемещается так свободно, что не сообщает ногам ни малейшего импульса к движению. Все здесь было выровнено, вся эта протяженность податливой земли, готовой превратиться в яркий цветочный ковер и в молочные фермы, была отдана человеку, чтобы он сделал себе из нее пастбище и сад. И человек сам взялся обозначить горизонт — своими деревнями и колокольнями, разбросанными здесь и там купами деревьев. Мы определяем расстояние по прямым линиям каналов, чьи берега сходятся вдали под острым углом, а ориентирами нам служат животные на безбрежной зеленой равнине — вначале ясно различимые стада, затем разбросанные до бесконечной дали светлые точки; залитое солнцем озеро рапса; многоцветная палитра гиацинтовых и тюльпановых полей. И все же, когда находишься в центре этого зеленого эмалевого циферблата, ни на минуту не возникает ощущения неподвижности. И дело не только в бесконечной игре света и тени по мере того, как день разгорается, а затем угасает среди необъятных небес, где все время что-то свершается или что- то готовится. И не только в этом непрестанном дуновении, мощном, словно буря, влажном и мягком, как дыхание человека, как тепло, которое мы чувствуем щекой, когда рядом кто-то разговаривает, — это дуновение повсюду, сколько хватает глаз, весело подхватывают ветряные мельницы; они надаивают воду и наматывают на себя туман, — не только это дуновение, порой слабея, порождает в нас ощущение текущего времени, осознание метафизической сути, всеобщей взаимосвязи, бесконечно сложного и разнообразного бытия вещей, живущих вокруг. Мы начинаем понимать, что вокруг нас тихо и единодушно свершается некий общий труд, который можно уподобить взвешиванию и медлительному отсчету времени, и вскоре нам уже не чуждо довольство умиротворенной, просветленной, радостной души. В отсутствие предмета, назойливо притягивающего взгляд, мысль естественным образом растворяется в созерцании. Не кажется удивительным, что именно в этой стране Спиноза создал свою геометрическую поэму. Возникает нечто, похожее на состояние души у моряков: ослабление интереса к житейским обстоятельствам и возросшее желание быть в ладу со стихиями, глаз, привыкший глядеть вдаль, становится верным и острым, стремишься не подготавливать событие, а использовать явление природы. Разве можно поверить, что в этом краю, пропитанном морем, где даже трава и листья живут таинственными морскими соками, человеческая душа осталась в стороне от этой глубинной связи, если именно от нее зажегся на щеках здешних девушек яркий, как тюльпан, румянец?

Чтобы вы меня лучше поняли, прибегну к сравнению из жизни человеческого духа. Когда внутри нас подготавливаются или завершаются большие события, когда круто изменяются наш образ мысли, жизнь чувств или склад характера, когда за мелкими повседневными происшествиями мы ощущаем приближение одного из тех мощных, неудержимых приливов, что зовутся большой любовью, большим горем или обращением к Богу, когда мы замечаем, что первые преграды уже размыты, что уровень нашего горизонта поднялся, что все выходы нашей душе перекрыты, когда, покидая еще вчера нетронутое, а сегодня затопленное поле, мы видим, что в самых потаенных и загадочных глубинах нашего «я» неотступно поднимается вода, и вторжение чужеродной силы угрожает сломить нашу последнюю защиту, — как тут не вспомнить Голландию в полдень, когда, плывущий в триумфе на тысячах судов, под хлопанье своего трехцветного флага, бог морских зыбей, вступая во владение всей этой сетью кровеносных сосудов, очередной раз является с визитом в подвластную ему страну? Уступая этому могучему напору, наполняются шлюзы, один за другим разводятся мосты, выполняя роль весов, старые лодки, севшие на мель, высвобождаются из своей илистой темницы, из отверстых плотин вырываются бурливые потоки, и Семь Соединенных Провинций всей своей плотью очередной раз ощущают то ни с чем не сравнимое сотрясение, которому в эпитафии великому адмиралу Рейтеру дано такое великолепное название: Immensi tremor Ocean?

Но наступает и другой час, когда душа, чье горло словно бы перехвачено этим недругом, чувствует, как его хватка понемногу ослабевает, а вода, грозившая вас поглотить, убывает, спадает, неудержимо утекает через все выходы, унося с собой частицу нас самих. Одна за другой открываются земли, которые казались утраченными безвозвратно, и глаз, опережая руку, снова возвращает себе окружающие пространства, обновленные и оплодотворенные.

Не пытайтесь понять Нидерланды, если, оказавшись там надолго и всерьез, вы не чувствуете под ногами скрытую упругость почвы, если не ощущаете собственного участия в этом космическом ритме, словно грудь, которая то вздымается, то опадает.

Голландия — это громадное дышащее тело, и что есть обширный выем Зюйдер-Зее посреди нее, как не своего рода легкое? Два раза в день она полной грудью, всем нутром вбирает в себя море, словно струю соленого молока, и два раза в день на этих на миг упокоившихся водах происходит обмен того, что прибыло, на то, что приготовлено к отправке. Будто прозвонил некий колокол, и открылась Биржа, — я говорю «биржа» в обоих смыслах этого слова — в смысле вместилища ценностей, ибо что может быть богаче этой лавки, где в обмен на все сокровища Индии, на все товары, перечисленные в «Апокалипсисе»,— и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, из меди, железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и тел и душ человеческих, — Рейн и Маас отдают свое золото?...

... В самом деле, я думаю, что мы научились бы лучше понимать голландские пейзажи, эти поэмы созерцания, эти кладези молчания, порожденные скорее внутренней сосредоточенностью, нежели любопытством, если бы сумели вслушаться в них, пока они обогащают наш разум через зрение. Первое, что поражает в них, по сравнению с тесными, нагруженными до отказа английскими и французскими картинами, — это огромная важность пустого пространства по отношению к заполненному. Поражает неторопливость, с которой тон, проходя через бесконечную череду нюансов, закрепляется в линии и форме. Пространство вступает в союз с пустотой, вода на бескрайней равнине приманивает к себе облака. И постепенно начинаешь видеть — я чуть не сказал «слышать», как из этого заговора стихий рождается некая горизонтальная мелодия, подобная флейте виртуоза, подобная долгой скрипичной ноте. Это молчаливая линия, которая вычерчивается параллельно другой линии, это зрелище, которое после задумчивой паузы снова оживает в мечте, одухотворяясь вследствие своей удаленности от первоисточника. Как в шедеврах японского искусства, основным элементом композиции здесь всегда служит треугольник, будь то вытянутый вверх треугольник, равнобедренный, превращающийся в парус и колокольню, или же обращенный вниз разносторонний треугольник, начинающийся у рамы и завершающийся узким острием. Словно гамма, которую мы можем пропеть как нам угодно — хоть снизу вверх, хоть сверху вниз. Он присутствует всегда — это он крепнет и расширяется в крещендо, когда мы движемся по нему вверх, до самых крыльев ветряной мельницы, или же, как у Рейсдаля, внезапно обрывается, оборачиваясь нагромождением округлых скал и завитками листвы; это он вытягивается в длинный плот с колокольнями вместо мачт на полотнах Яна ван Гойена; это он по прихоти нашего воображения наделяет движением и тайной жизнью все это текучее и в то же время застывшее целое, в котором для нас длительность, оцепенев, замерла в экстазе...

До сих пор я говорил о пейзажах, представляющихся нам, так сказать, со среза, в профиль. Но есть и совершенно другая их разновидность, как, например, «Аллея в Мидделхарнисе» Хоббемы или картины ван дер Неера, которые обращены к нам лицом. В самой середине этих картин дорога, канал или более или менее извилистый ручей распахивают на самой середине воображаемое пространство, приглашая нас исследовать его. Или же, затемненный, подробно выписанный передний план выделяется на фоне сияющей водной глади, которая отделяет реальность от мечты и за которой виднеется далекий город. Нас впустили — я чуть не сказал: втащили — внутрь композиции, и созерцание превращается для нас в приманку. Где мы? Еще секунда — и захочется покрепче затянуть на собственных ногах ремень волшебной обуви, вроде крылатых сандалий, покорных проводнику душ Гермесу, тем самым движением, которое голландские мастера так часто подмечали у конькобежцев.

Идем дальше! И поскольку нас пригласили сюда столь любезно, будем послушны этой руке, проскользнувшей в нашу руку и влекущей нас за собой куда-то дальше, зовущей нас войти внутрь. Ван дер Неер и Хоббема показали нам природу изнутри, другие поведут нас внутрь человеческого жилья, а еще один, величайший из всех, поведет внутрь самой души человеческой, где светит «Свет истинный. Который просвещает всякого человека, приходящего в мир», вопрошая тьму, которая не решается принять его. Я знаю, что, приписывая голландской живописи некую особую миссию, некую скрытую направленность, я вступаю в противоречие с большинством знатоков и в особенности — с самым значительным из них: я имею в виду проницательного и сведущего критика, замечательного писателя, каковым является Эжен Фромантен. Вспоминается чудесная страница из «Старых мастеров», и я не могу отказать себе в удовольствии привести ее здесь.

«Пришло время размышлять поменьше, метить пониже, пристальнее наблюдать и писать не хуже, нем раньше, — но по-другому. Это живопись толпы, обывателя, человека труда, выскочки и первого встречного, созданная только для него, созданная им самим. Нужно сделаться смиренным для вещей смиренных, маленьким для вещей маленьких, хитрым для вещей хитрых, принять все, ничего не отбирая и ничем не пренебрегая, по-дружески заглянуть в их частную жизнь, любовно вникнуть в привычки: тут все дело в симпатии, прилежном любопытстве, в терпении. Отныне гений будет состоять в том, чтобы ничего не отвергать, забыть, что знал, дать модели застать себя врасплох, спрашивать лишь у нее самой, как она желает, чтобы ее изобразили».

И к этому Фромантен добавляет, словно не замечая разрыва или противоречия между следующей фразой и предыдущей:

«Если оставить в стороне Рембрандта, который был исключением как у себя в стране, так и в других странах, как в его время, так и во все времена », — здесь я поставлю вопросительный знак, — «то во всех мастерских Голландии вы увидите лишь один стиль, лишь один метод. Цель художника — воспроизвести то, что есть, полюбить то, что он воспроизводит, четко выразить простые, сильные и верные ощущения. Поэтому стиль отныне приобретает простоту и ясность принципа. Искренность становится для него законом. Его главное правило — быть дружелюбным, естественным и хорошим физиономистом: для этого требуются определенные нравственные достоинства, простодушие, терпеливая настойчивость, прямота. В общем, домашние добродетели переносятся в сферу искусства, они одинаково полезны и желающему хорошо себя вести, и желающему стать хорошим художником. Если вы отнимете у голландского искусства его честность, то его жизнетворный принцип навсегда останется для вас загадкой, и вы уже не сможете дать определение ни его нравственному содержанию, ни его стилю. Но как в самой обыденной жизни есть средства, способные возвысить и облагородить самый образ действий, этих художников, по большей части слывущих близорукими копиистами, вы находите душевное величие и доброту, любовь к истинному, привязанность к настоящему, которые наделяют их произведения ценностью, казалось бы, не свойственной материальным предметам. Так и рождается их идеал, идеал мало кем признанный, зачастую презираемый, но несомненный для того, кто хочет в него вникнуть, и очень привлекательный для того, кто сумеет его оценить. Порою малая толика обостренной чувствительности превращает их в мыслителей, даже в поэтов».

Последняя фраза доставляет удовольствие и исправляет оценку, которую, хоть она и соседствует со многими точными и тонкими замечаниями, я все же нахожу ошибочной. Малая толика — это много, как я только что говорил по поводу синей крупинки соли и красного зернышка перца, и я утверждаю, что эта скрытая острота присутствует в каждой композиции старых голландских мастеров. Нет среди них ни одной, которая помимо того, что говорит в полный голос, не хотела бы сказать чуть слышно что-то еще. Нам же нужно внимательно слушать, вникать в невысказанное. Фромантена, а вместе с ним и большинство знатоков голландской живописи ввело в заблуждение разительное несоответствие атмосферы, точки зрения, отправной точки у голландцев — и поэтики (чуть не сказал: риторики) классицизма и барокко, искусства, которое в их эпоху достигло наивысшего расцвета в Италии и во Фландрии, искусства полнозвучного, щедрого, блестящего, красноречивого, велеречивого и полного условностей. Чтобы охарактеризовать его, лучше всего привести еще одну страницу из «Старых мастеров»:

«Тогда было в обычае мыслить смело, возвышенно, широко, искусство отбирало натуру, приукрашивало, подправляло, жило скорее в абсолютном, чем в относительном; оно видело действительность такой, как она есть, но предпочитало показывать ее такой, какою она не бывает. Все было в большей или меньшей степени привязано к человеческой личности, зависело от нее, подчинялось ей и выравнивалось по ней, постольку поскольку некоторые законы, пропорции и некоторые категории, такие, как изящество, сила, благородство, красота, тщательно изученные в человеке, возводились затем в теоретические принципы и применялись также и к тому, что не было человеком. Получалась некая всеобщая очеловеченность или очеловеченная всеобщность, прототипом которой являлось человеческое тело в его идеальных пропорциях. Будь то история, видения, верования, догматы, мифы, символы, эмблемы, — человеческий образ почти исключительно выражал все, что может быть им выражено. Где-то там, вокруг этой всеобъемлющей фигуры, смутно виднелась природа. Ей отводили роль разве что рамы, которая должна была сузиться или исчезнуть сама собой, как только в ней занимал место человек. Все подвергалось исключению либо синтезу. Поскольку требовалось, чтобы каждый предмет заимствовал свою зримую форму у одного и того же образца, ничто не могло преступить закон. Согласно этим законам исторического стиля пространство сжимается, горизонты сужаются, от деревьев остается совсем немного, небо становится менее изменчивым, воздух более прозрачным и ровным, а человек в большей степени подобен самому себе, чаще обнажен, чем одет, как правило, статен телом, прекрасен лицом, чтобы он мог лучше справиться с ролью, которую его заставляют играть»...

Фрагмент книги Поля Клоделя «Глаз слушает»

Альбомы

Голландские пейзажи

Брейгели

Фламандская живопись