Art Traffic. Культура. Искусство

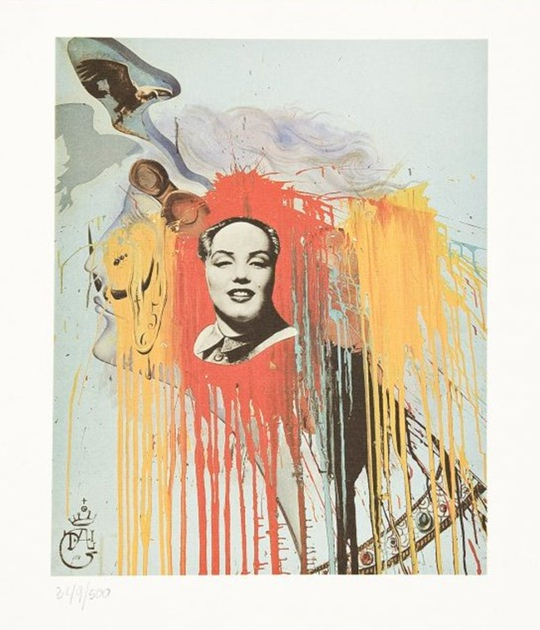

Опера-поэма Сальвадора Дали «Быть Богом» (1974)

Редчайшее явление в мире искусства — либретто к опере, написанное художником.

В 1927 году Дали и Гарсия Лорка задумали создать оперу «большой оригинальности». Они даже написали несколько страниц и назвали свое произведение «Etre Dieu». В 1972 году Дали вернулся к незаконченному проекту молодости и написал новое либретто. В написании также принимал участие Мануэль Васкес Монталбан. Либретто писалось на музыку французского композитора Игоря Вакевича. В 1974 году состоялась запись с участием Дали, который произносил длинные монологи. После выпуска она стала раритетом.

В 1972 году Дали написал «Автопортрет», на котором запечатлел композицию оперы. Картину пытались использовать колумбийские наркобароны для отмывания денег; она была конфискована и продана на аукционе таможенной службы.

В шести частях оперы-поэмы сам Дали предстает в образе Бога, Бриджит Бардо изображает артишок, а Мэрилин Монро и Екатерина Великая исполняют стриптиз.

К сожалению, опера «Быть Богом» так и не была поставлена на сцене при жизни Сальвадора Дали. Сохранились только аудиозаписи, на которых чередование голоса художника с неординарной музыкой Игоря Вакевича позволяет прикоснуться к миру воображения великого сюрреалиста.

1. Oberture Et Premiere Entrée (22:30)

2. Deuxieme Entrée Ou La Lutte Avec L’Ange (22:23)

3. Troisieme Entrée Et Premiere Sortie (24:33)

4. Le Rêve Passe (23:39)

5. Quatrieme Entrée Ou La Profession De Foi (27:57)

6. Final Et Seconde Sortie (25:05)

dali-genius

Франсиско де Сурбаран

Гений «золотого века» испанской живописи, имеет репутацию художника мистического и даже в некотором роде «зловещего». Его часто называют «испанским Караваджо» — впрочем, не из-за бурной жизни, состоящей из приключений и преступлений, а из-за того, что довольно долгое время Сурбаран использовал караваджиевские резкие контрасты света и тени. А еще говорят, что никто не сумел выразить особую, горячую и страстную испанскую религиозность с такой полнотой и силой, как это удалось Франсиско де Сурбарану.

По определению Саломона Рейнаха: «Живопись Сурбарана представляет собой пример пылкого и грубого натурализма, соединенного с необыкновенной широтой мазка…». Индивидуальный художественный стиль и манеру живописи Сурбарана, может быть несправедливо, определяют как «надменную тяжеловесность»: «Это сплав натурализма с мистическими настроениями католической Испании того времени. Светотеневая моделировка объемов в картинах Сурбарана создавала настолько сильный эффект, что люди, находящиеся в храме, издали принимали его алтарные картины за скульптуры, либо изображённые им фигуры казались им живыми… Однако индивидуальный стиль художника более глубок, духовен и монументален».

Однако лучше всего, как всегда в подобных случаях, писал о художнике А. Н. Бенуа: «Больше всего ему нравилось писать изображения святых жен, которых он одевал по севильянской моде дня, а также монахов, монастырские чудеса и события, монашествовавших или священствовавших святых. Удивительно, что при таких чуждых современным идеям темах Сурбаран не скучен — вероятно потому, что в нем выказалась непоколебимая искренность и чистая сердечная вера без всякой примеси ханжества и позы. При этом замечательно, что система живописи Сурбарана совершенное terre-à-terre. Он пишет все: и лица святых, и отверстые небеса — так, как другие пишут мертвую натуру, в строгой пластичности, с исканием простейшей иллюзорности. И все же искусство его принадлежит к самому одухотворённому, что создало христианство. И не только к самому одухотворенному, но и к самому возвышенному».

Документальный биографический фильм «Эффект Айвазовского» (2016)

Кисти Айвазовского принадлежат более шести тысяч картин, которые украшают знаменитые музеи, галереи и частные коллекции по всему свету. До сих пор на престижных антикварных аукционах картины Айвазовского относятся к числу самых желанных, дорогих и покупаемых лотов. Но знаем ли мы художника? Что скрывается за его мистическими полотнами? И почему люди ХХI века обожают «сказку о море», написанную Иваном Айвазовским?

Страна: Россия

Режиссер: Андрей Судиловский

Курс аудиолекций Александра Попова «Классическая мифология»

Классическая мифология — мифология Древней Греции и Древнего Рима, один из наиболее известных и хорошо изученных разделов культурного наследия античности. Классическая мифология включает в себя рассказы об определенном круге персонажей – богах, людях и в особенности «героях», то есть великих людях древности, занимающих промежуточное положение между богами и обыкновенными людьми.

В классическую эпоху Греция состояла из множества полисов – отдельных городов-государств. В каждом из таких городов – Афинах, Эфесе, Спарте, Микенах, Милете и др. – обычно существовал собственный набор местных богов, героев и преданий. Города не имели единой «церкви», религиозной системы или организованного жречества, которые распространялись бы по всей Греции. Поэтому богопочитание носило по преимуществу местный характер и осуществлялось в домах, святилищах или в храмах городов-государств. Лишь несколько святилищ привлекали людей со всей Греции, и только некоторые культы имели приверженцев почти повсеместно; но эти святилища были посвящены одному определенному божеству, а культы сохранялись в тайне от всех, кроме посвященных.

Классическая мифология воспринята нами из двух источников: Греции и Рима, причем в Греции в основном создавалось содержание, Риму же чаще всего принадлежит транскрипция мифов и имен мифологических героев. Так, имя греческого бога Крона в Риме произносили как Кронус или Кронос, и он соответствовал местному римскому божеству Сатурном. Именно как Кронуса или Сатурна его теперь зачастую и знают, хотя практически все мифы, связанные с ним, имеют греческое происхождение. В этой статье все греческие имена мифологических персонажей приводятся в греческой форме, с прибавлением имени того местного римского божества, с которым они были отождествлены.

ДРЕВНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Греческая мифология, как и греческая культура в целом, представляет собою сплав различных элементов. Эти элементы привносились постепенно на протяжении более тысячи лет. Около 19 в. до н.э. первые известные нам носители греческого языка вторглись с севера в Грецию и на острова Эгейского моря, смешавшись с уже жившими здесь племенами.

Об архаических греках мы не знаем практически ничего, кроме их языка, и мало что в классической мифологии восходит непосредственно к этой ранней эпохе. Однако с большой степенью уверенности можно утверждать, что греки принесли с собой почитание Зевса – бога неба, ставшего верховным божеством в классическую эпоху. Возможно, что почитание Зевса возникло даже раньше, чем греки стали отдельным народом, поскольку отдаленные родственники греков – латиняне Италии и арии, вторгшиеся в Северную Индию, – почитали бога неба с почти тем же именем. Греческий Zeus pater (Зевс-отец) первоначально был тем же самым божеством, что и латинский Юпитер и арийский Дьяус-питар. Однако происхождение других богов чаще всего не удается проследить до эпохи вторжения в Грецию.

КРИТСКИЙ ЭЛЕМЕНТ

Архаические греки были варварами, вторгшимися в ареал высокоразвитой культуры – минойской цивилизации острова Крит и южной части Эгейского моря. Через несколько веков сами греки подверглись сильному влиянию минойцев, однако ок. 1450 до н.э. они захватили Крит и завоевали господствующее положение в эгейском регионе.

Некоторые классические мифы связаны с Критом. По-видимому, лишь немногие из них представляют собою собственно минойские предания, так как по большей части они скорее отражают то впечатление, которое произвели на греков контакты с критской цивилизацией. В одном из мифов Зевс в образе быка похищает Европу, дочь царя финикийского города Тира, и от их союза рождается Минос, основатель династии критских царей. Минос правит в городе Кноссе; он владеет огромным лабиринтом и дворцом, где танцует его дочь Ариадна. И лабиринт, и дворец построены искусным мастером Дедалом (чье имя означает «хитроумный художник»). В лабиринте Миноса заперт Минотавр, чудовищный полубык-получеловек, пожирающий приносимых ему в жертву юношей и девушек. Но однажды афинянин Тесей (тоже предназначенный в жертву) убивает чудовище и с помощью Ариадны отыскивает выход из лабиринта по ее нити, спасая своих товарищей. На содержание всех этих рассказов явно повлияли слава великолепного дворца в Кноссе с его сложнейшей планировкой, связи критян с Финикией и близлежащими областями, изумительное мастерство их ремесленников, местный культ быка.

Отдельные представления и рассказы вполне могли быть отражением минойских представлений. Существует легенда о том, что Зевс родился и был похоронен на Крите. По-видимому, здесь отразилось знакомство греков с критским культом «умирающего бога» (одного из «умирающих и возрождающихся» богов), которого они постепенно отождествили с богом небес Зевсом. Кроме того, Минос стал одним из судей мертвых в подземном царстве, что плохо согласуется с обычной для греков смутностью представлений о загробном мире и неопределенностью образа большинства греческих героев. По-видимому, минойцы придавали особое значение женским божествам, и некоторые знаменитые героини позднейших греческих мифов – такие, как Ариадна или Елена Троянская, по-видимому, заимствовали свои черты у минойских прототипов.

МИКЕНСКОЕ ВЛИЯНИЕ

Три с половиной века (ок. 1450–1100 до н.э.) после вытеснения критской цивилизации греками были ознаменованы расцветом греческой цивилизации бронзового века. В этот период вся Греция оказалась под властью многочисленных местных царьков, области которых приблизительно соответствовали будущим территориям городов-государств. Вероятно, они состояли в достаточно свободных отношениях подданства к богатейшему и наиболее могущественному из всех царей – царю Микен, поэтому цивилизацию той эпохи принято называть микенской. Микенцы были деятельным народом, предпринявшим множество дальних, часто завоевательных походов за пределы своей страны; они торговали и совершали набеги по всему Средиземноморью. Приключения и подвиги царей и их сподвижников прославлялись в эпических поэмах, сочинявшихся аэдами, которые пели или декламировали их на придворных пирах и празднествах.

Микенский период стал эпохой формирования греческой мифологии. Многие из греческих богов впервые упоминаются именно в этот период: археологи обнаруживают их имена, начертанные на глиняных табличках, которые использовались для ведения дворцовых записей. Герои позднейшей греческой мифологии в большинстве своем воспринимались уже как исторические личности, жившие в микенский период; кроме того, множество городов, с которыми предания связывают жизнь этих героев, приобрели политическое и экономическое значение именно в эту эпоху. См. также МИКЕНЫ.

ГОМЕРОВСКИЙ ЭПОС

С течением времени воспоминания о микенском периоде и его событиях должны были бы угаснуть, как угасали воспоминания обо всех предшествовавших эпохах греческой истории. На рубеже 12 и 11 вв. до н.э. микенская цивилизация пала под натиском дорийцев – последней волны грекоязычных племен, вторгшихся в Грецию. Однако и в последующие века бедности и изоляции живая память о славном микенском прошлом сохранилась в продолжавшей существовать традиции устной эпической поэзии. Древние сказания пересказывались и подробно разрабатывались, а в 8 в. до н.э. были записаны два сказания из числа самых известных, положившие начало всей повествовательной традиции европейской литературы. Авторство их приписывалось Гомеру, это Илиада и Одиссея, эпические повествования о войне против города Трои в Малой Азии и о путешествиях Одиссея.

Эти поэмы не только донесли до позднейших греков микенское культурное наследие, но и задали основной тон всей греческой мифологии с ее вниманием к человеческому началу и персонажам, которых читатели и слушатели воспринимали как реально существовавших мужчин и женщин. На протяжении столетий в мифологии формировалось также и представление о касте богов, наделенных узнаваемыми характерами и определенными сферами влияния.

ВЛИЯНИЕ ФОЛЬКЛОРА И РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА

Архаический период развития греческой культуры (7–6 вв. до н.э.) был отмечен ростом и расширением влияния гомеровских поэм. В то же время множество народных преданий, не относящихся к микенской эпохе, также послужило материалом для различных поэм, заполнявших собою пробелы, оставленные гомеровским эпосом. «Гомеровские гимны» этой эпохи, служившие вступлением к декламации эпических поэм на религиозных празднествах, часто содержали изложение мифов о богах, почитаемых в великих святилищах. Расцвет лирической поэзии также способствовал все более широкому распространению местных преданий. Кроме того, мифологическая традиция обогащалась за счет включения в нее преданий иного типа – народных сказок, основанных на мотивах, общих для многих культур, рассказов о странствиях и подвигах героев, изобилующих чудовищами и волшебными чарами, а также легенд, призванных объяснить или разрешить те или иные явления, конфликты и потрясения, свойственные природе и человеческому обществу.

ВОСТОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

По аналогии с героями, принадлежащими к определенному роду и поколению, боги также имели свои генеалогии и истории. Самая известная и самая авторитетная из т.н. теогоний была составлена на рубеже 8 и 7 вв. поэтом Гесиодом. В Теогонии Гесиода обнаруживаются столь близкие параллели с мифологией Ближнего Востока древних времен, что можно с уверенностью говорить о широком заимствовании греками ближневосточных мотивов.

ЗОЛОТОЙ ВЕК

В так называемый «золотой век греческой культуры», в 5 в. до н.э., драма и особенно трагедия становится главным средством распространения мифов. В эту эпоху древние предания глубоко и серьезно перерабатываются, причем особо выделяются эпизоды, в которых отображаются жестокие конфликты в отношениях между членами одного семейства. Разработка мифологических сюжетов в трагедиях по своей нравственной глубине нередко превосходит все, что было ранее создано в литературе на эти темы. Однако под влиянием греческой философии образованные круги общества проникаются все более скептическим отношением к традиционным представлениям о богах. Миф перестает быть естественным средством выражения наиболее важных идей и представлений.

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Весь греческий мир (а вместе с ним и греческая религия) изменился в результате завоеваний Александра Македонского (ум. 323 до н.э). Тогда возникла новая культура, именуемая эллинистической, сохранившая традиции отдельных городов-государств, но уже не замыкавшаяся в пределах одного полиса. Распад системы городов-государств повлек за собою разрушение политических барьеров на пути распространения мифов. К тому же в результате распространения образования и учености все многообразие мифов, сложившихся в разных областях Греции, впервые было собрано воедино и систематизировано. Греческие историки широко использовали мифы, в чем можно убедиться на примере Павсания, описавшего достопримечательности Греции во 2 в. н.э.

Писателей теперь привлекала экзотика, приключения или – поскольку они сами нередко были учеными – загадочные местные мифы, позволявшие им применить свою ученость. Каллимах, библиотекарь великой Александрийской библиотеки в 3 в. до н.э., был одним из таких писателей. В эпической поэме Причины (Aetia) он рассказывал о происхождении разных странных обычаев; кроме того, сочинял мифологические гимны, посвященные различным богам. Главный соперник Каллимаха, Аполлоний Родосский, изложил наиболее полную версию мифа о Ясоне в своей поэме Аргонавтика.

МИФОЛОГИЯ В РИМСКОМ МИРЕ

Во 2 в. до н.э. Рим завоевал Грецию и усвоил греческую культуру, а к 1 в. до н.э. во всем Средиземноморье возобладала общая греко-римская культура. И римские, и греческие авторы продолжали создавать мифологические сочинения в эллинистическом духе – и ученые, и чисто художественные. Хотя эта литература, как и эллинистическая поэзия, была уже далека от мощного реализма классической мифологии эпохи ее возникновения, некоторые ее образцы стали выдающимися явлениями мировой литературы. К этой традиции принадлежали Вергилий и Овидий.

В то же время официальная религия сохраняла характер государственного культа. Однако поскольку города-государства становились анахронизмом, начали складываться новые формы религиозного культа: культ царя в эллинистических государствах и культ императора в Римской империи. Правители обожествлялись вначале после смерти, а затем и при жизни. Это был культ, превозносивший власть, но не нуждавшийся в повествовательной мифологии или в теологии.

Простые люди продолжали держаться древней пантеистской религии. При этом распространились и мистериальные культы, обещавшие личное спасение, и восточные культы в эллинистической форме, привлекавшие поклонников прежде всего своей экзотичностью. Богиня Исида с ее мистериями была заимствована у египтян, а культ Митры, включавший кровавый ритуал заклания быка, пришел из Анатолии и Персии. Исключительно устойчивым оказалось увлечение астрологией, отождествлявшей древних богов со светилами и усматривавшей в изменчивых, но предсказуемых конфигурациях звезд и планет систему, влияющую на ход человеческой жизни. Представлениям об этой системе космических влияний соответствовала вера в безличную магию, а на более высоком уровне – философские спекуляции неоплатоников.

Литература:

Штоль Г.В. Мифы классической древности, тт. 1–2. М., 1899–1904

Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии, т. 1. М., 1930

Голосовкер Я.Э. Сказания о титанах. М., 1957

Тренчени-Вальдапфель И. Мифология. М., 1959

Кун Н. Легенды и мифы Древней Греции. М., 1975

Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976

Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978

Мифы народов мира. Энциклопедия, тт. 1–2. М., 1991

Грейвз Р. Мифы Древней Греции. М., 1992

Аполлодор. Мифологическая библиотека. М., 1993

Курс Александра Попова «Классическая мифология» по мотивам лекций Елизаветы Вандивер, Университет Мериленда.

Часть 1

«Библия в гравюрах Гюстава Доре»

Полный альбом иллюстрации Гюстава Доре с комментариями из Библии

Над Библией, а это 240 иллюстраций, Гюстав Доре работал два года (1864-1866). Он сотнями делал эскизы, десятками — рисунки и мучительно искал образы. Художник решил сосредоточиться на ключевых книгах и наиболее драматических событиях Священного писания. Псалтырь, Послания апостолов, Притчи Соломоновы Доре обошел своим вниманием. Ветхий завет он трактовал через призму грандиозных природных процессов, на фоне которых разворачивается история. В Новом завете Доре не важна природа, здесь все внимание сосредоточено на персонажах, которые он старался создавать, не нарушая иконографического канона.

Иллюстрации имели огромный успех и были воспроизведены множество раз по всему миру, оказывая значительное влияние на изобразительное искусство и популярную культуру.

* К каждой гравюре идет описание

Бытие (29 гравюр)

Исход (12)

Числа (4)

Книга Иисуса Навина (8)

Книга Судей (16)

Книга Руфь (2)

Первая книга Царств (10)

Вторая книга Царств (6)

Третья книга Царств (8)

Четвертая книга Царств (9)

Первая книга Паралипоменон (2)

Вторая книга Паралипоменон (4)

Первая книга Ездры (4)

Книга Неемии (2)

Книга Товита (2)

Книга Иудифь (2)

Книга Есфирь (4)

Книга Иова (2)

Книга пророка Исаии (3)

Книга пророка Иеремии (2)

Книга плач Иеремии (1)

Книга пророка Варуха (1)

Книга пророка Иезекииля (2)

Книга пророка Даниила (8)

Книга пророка Амоса (1)

Книга пророка Ионы (2)

Книга пророка Михея (1)

Книга пророка Захарии (1)

Первая книга Маккавейская (5)

Вторая книга Маккавейская (7)

Новый Завет

Евангелие от Матфея (16)

Евангелие от Марка (9)

Евангелие от Луки (23)

Евангелие от Иоанна (14)

Деяния Святых Апостолов (11)

Первое послание св. Апостола Павла к Фессалоникийцам (1)

Апокалипсис св. Апостола Иоанна Богослова (6)

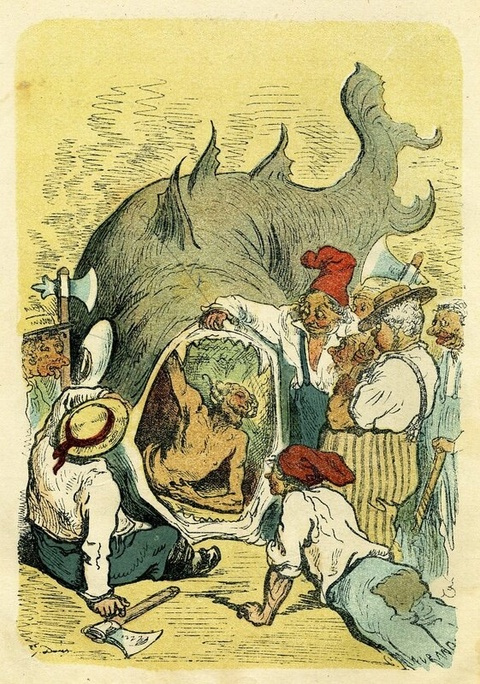

Иллюстрации Гюстава Доре к роману Р. Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена»

В книге барон Мюнгхаузен, знаменитый хвастун и выдумщик, рассказывает о своих баснословных приключениях и фантастических путешествиях. Прототипом героя является барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, некоторое время служивший в русской армии.

«Удивительные путешествия на суше и на море, военные походы и веселые приключения барона фон Мюнхгаузена, о которых он обычно рассказывает за бутылкой в кругу своих друзей», на русском языке обычно сокращенно называемая «Приключения барона Мюнхгаузена» — книга немецких писателей Готтфрида Августа Бюргера и Рудольфа Эриха Распе, опубликованная в 1786 году.

Книга состоит из фантастических рассказов от имени главного героя — барона Мюнхгаузена, действительно жившего в Германии в начале XVIII века, затем служившего в Российской империи и вернувшегося впоследствии на родину. «Приключения барона Мюнхгаузена» основаны на ряде анонимных текстов, включающих разные истории о приключениях барона, впоследствии обработанных Эрихом Распе и несколько раз издававшихся на английском языке. В 1786 году эти истории были объединены под названием «Приключения барона Мюнхгаузена». Немецкий поэт Готтфрид Август Бюргер на протяжении 1776—1779 годов перевел произведение Распе на немецкий язык, несколько переработав его и включив в него несколько рассказов от себя, которые с тех пор считаются неотъемлемой составляющей приключений барона Мюнхгаузена.

Эрих Распэ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЮНХАУЗЕНА»

(«Детгиз», 1945 год, художник Густав Дорэ, пересказ К. Чуковского)

Йохан Хёйзинга «Homo ludens: человек играющий» (2019)

Фундаментальное исследование выдающегося нидерландского историка и культуролога Йохана Хёйзинги. Полемически противопоставляя общепринятому определению homo sapiens (человек разумный) определение homo ludens (человек играющий), Хёйзинга описывает пространство человеческой деятельности и культуры как необъятное поле игры, как всеобъемлющий способ и универсальную категорию человеческого существования. Homo ludens, произведение, давно уже признанное классическим, отличают научная ценность анализа культурных феноменов, широта охвата, разнообразие фактического материала, обширная эрудиция, яркость и убедительность изложения, прозрачность и завершенность стиля.

Игровая концепция культуры Йохана Хейзинги

Книга состоит из 12 глав. В них раскрываются такие проблемы, как природа и значение игры как явления культуры; концепция и выражение понятия игры в языке; игра и состязание как функция формирования культуры, определяется теоретическая концепция игры, исследуется ее генезис, основные признаки и культурная ценность игры в жизни народов различных исторических эпох. Затем Йохан Хейзинга (1872—1945) переходит к анализу игры в различных сферах культуры: игра и правосудие; игра и война; игра и мудрость, игра и поэзия, игровые формы философии; игровые формы искусства. Заканчивается эта книга рассмотрением игровых элементов в стилях различных культурных эпох — в Римской империи и Средневековье, Ренессансе, барокко и рококо, романтизме и сентиментализме.

В заключительной XII главе «Игровой элемент современной культуры» автор обращается к западной культуре XX в., исследуя спортивные игры и коммерцию, игровое содержание искусства и науки, игровые обычаи парламента, политических партий, международной политики.

По мнению Хейзинги, если проанализировать любую человеческую деятельность до самых пределов нашего познания, она покажется не более чем игрой. Это дает ему основания считать, что человеческая культура возникает и развертывается в игре. Сама культура, по мнению Хейзинги, носит игровой характер.

Хейзинга считает, что игра старше культуры. В его концепции — это культурно-историческая универсалия. Игра «как общественный импульс, более старый, чем сама культура, издревле заполняла жизнь и, подобно дрожжам, побуждала расти формы архаической культуры. Культ разворачивался в священной игре. Поэзия родилась в игре и стала жить благодаря игровым формам. Музыка и танец были сплошь игрой. Мудрость и знание находили свое выражение в освященных состязаниях. Право выделилось из обычаев социальной игры. На игровых формах базировались улаживание споров с помощью оружия и условности аристократической жизни. Вывод должен был следовать один: культура в ее древнейших фазах играется. Она не происходит из игры, как живой плод, который отделяется от материнского тела; она развивается в игре и как игра».

Понятие культуры, как правило, сопряжено с человеческим сообществом. Человеческая цивилизация не добавила никакого существенного признака к общему понятию игры. Все основные черты игры уже присутствуют в игре животных. Игра как таковая перешагивает рамки биологической, или, во всяком случае, чисто физической деятельности. Игра – содержательная функция со многими гранями смысла.

Уже в своих наипростейших формах, в том числе и в жизни животных, игра есть нечто большее, чем чисто физиологическое явление либо физиологически обусловленная психическая реакция. И как таковая игра переходит границы чисто биологической или, по крайней мере, чисто физической деятельности. Игра — это функция, которая исполнена смысла. В игре вместе с тем играет нечто выходящее за пределы непосредственного стремления к поддержанию жизни, нечто, вносящее смысл в происходящее действие. Всякая игра что-то значит. Назвать активное начало, которое придает игре ее сущность, духом — было бы слишком, назвать же его инстинктом — было бы пустым звуком. Как бы мы его ни рассматривали, в любом случае эта целенаправленность игры являет на свет некую нематериальную стихию, включенную в самоё сущность игры.

Культура возникает в форме игры, первоначально она разыгрывается и тем самым закрепляется в жизни общества, передается от поколения к поколению. Так было во всех архаических традиционных обществах. Культура и игра неразрывно связаны друг с другом. Но по мере развития культуры игровой элемент может вытесняться на задний план, растворяться в сакральной сфере, кристаллизоваться в науке, поэзии, праве, политике, Однако возможно и изменение места игры в культуре: она может вновь проявиться в полную силу, вовлекая в свой круг и опьяняющий вихрь огромные массы. Священный ритуал и праздничное состязание - вот две постоянно и повсюду возобновляющиеся формы, внутри которых культура вырастает как игра и в игре.

Игровое пространство создает внутри себя безусловный порядок. Таким образом, можно сказать, что игра творит порядок, более того— она и есть порядок. В несовершенном мире игра способна создать, пусть и временное, но совершенство. Причем порядок, устанавливаемый игрой, носит непреложный для ее участников характер. Она имеет склонность быть красивой, а слова, которыми мы характеризуем элементы игры, принадлежат, как правило, сфере эстетического: напряжение, равновесие, контраст, вариативность, завязка и развязка, разрешение. Хейзинга указывает, что сфера игры исполнена ритмом и гармонией, т.е. теми высшими качествами, которые человек может обнаружить в окружающем мире.

Каждый, по мнению Хейзинги, кто обращается к анализу феномена игры, находит ее в культуре как заданную величину, существовавшую прежде самой культуры, сопровождающую и пронизывающую ее с самого начала до той фазы культуры, в которой живет сам. Важнейшие виды первоначальной деятельности человеческого общества переплетаются с игрой. Человечество все снова и снова творит рядом с миром природы второй, измышленный мир. В мифе и культе рождаются движущие силы культурной жизни.

Хейзинга считает, что в игре мы имеем дело с функцией живого существа, которая в равной степени может быть детерминирована только биологически, только лексически или только этически. Игра – прежде всего свободная деятельность. Она необходима индивиду как биологическая функция, а социуму нужна в силу заключенного в ней смысла, своей выразительной ценности.

По мнению Хейзинги игра скорее, нежели труд, была формирующим элементом человеческой культуры. Прежде, чем действительно изменять среду, человек сделал это в своем воображении, в сфере игры. Он оперирует широким понятием культуры: она не сводится ни к духовной культуре, не исчерпывается ею, тем более не подразумевает преобладающей ориентации на культуру художественную. Хотя в силу глубоко идеализма в вопросах истории, Хейзинга трактует генезис культуры односторонне, видя основу происхождения культурных форм во все времена в духовных чаяниях и иллюзиях человечества, в его идеалах и мечтах. Тем не менее, функционирующая культура рассматривается Хейзинги всегда, во все эпохи, как целое, как система, в которой взаимодействует все: экономика, политика, быт, нравы, искусство.

Непосредственными целями игры, являются борьба за что-то и представление чего-то. В соответствии с этими целями типы игры делятся на соревнование и представление. Й. Хёйзинга отмечает, что всякая игра, с одной стороны, представляет (репрезентирует) борьбу за что-то, а с другой – является соревнованием за то, чтобы лучше представить нечто. Таким образом, эти две цели взаимопроникают одна в другую и взаимопредусматривают друг друга. В каждом конкретном случае все же на первый план выходит одна из них.

Однако в то же самое время Хейзинга отмечает, что цель игры с точки зрения здравого смысла является иллюзорной, но понять это можно, только когда оказываешься вне игры. Особенно упорно люди цепляются за иллюзии любви, которая, очевидно, тоже подобна игровому миру – со всеми присущими ему отличительными чертами, рассмотренными выше. Человек часто бывает не в силах самостоятельно вырваться за пределы магического круга любви, пока сама жизнь каким-то образом не вытолкнет его оттуда; лишь тогда приходит прозрение (как и к тому, кто проигрался и карты вчистую).

Игра как представление имеет два вида: а) репрезентация (например, спектакль) и б) воображение (себя самого кем-нибудь). Слово представлять значит ставить нечто перед глазами. Это нечто может быть дано самой природой или создано человеком.

Как показал Хёйзинга, игре изначально присуще соревнование. Оно как противостояние и противоборство очевидно в играх животных, оно преобладает в играх архаичных культур. Для первобытного мышления вообще характерно дуалистическое деление мира на мужское и женское начала, на землю и небо, противостоящие друг другу; каждое существо или вещь относятся к одной или другой стороне, и таким образом весь космос рассматривается с точки зрения соперничества. Взаимодействие и соперничество сторон задают общий лад жизни. Мировоззренческий дуализм архаичных культур ярко проявляется в их праздниках, обрядах, песнях, танцах, в которых выразительно проступает элемент соревнования разных групп. Каждая победа выступает для победителя свидетельством мощи добрых сил перед злыми, поэтому соревнования имеют сакральное (священное) значение, – это не просто зрелище для проведения свободного времени. В соревнованиях выявлялась воля богов. Нередко бывало так, что два войска, прежде чем столкнуться, выделяли по одному воину для поединка, который мог решить исход противостояния. В современных вооруженных конфликтах сакральный момент ощущается, конечно, гораздо слабее, но вообще игры, как и прежде, ничуть не утратили соревновательного аспекта.

Элементы игры автор «Homo ludens» обнаруживает в самых разных сферах человеческой деятельности и на протяжении практически всей истории человечества. Они присутствуют в искусстве, поэзии («элементы и средства поэзии…легче всего понять как игровые функции»), мудрости и философии, правосудии (состязательность судебного процесса— особенно в англосаксонских странах) и даже в войне (от архаического состязания до попыток создать международные нормы ведения военных действий). Таким же образом можно говорить о присутствии игровых элементов в самых различных культурах.

Хейзинга выделял целые культуры и эпохи, стоящие «под знаком игры» (sub specie ludi). К ним он относил, например, римскую цивилизацию, несмотря на то, что многие исследователи отказывали ей в игровом характере. Но как можно было не заметить игрового характера культуры, визитной карточкой которой был девиз «хлеба и зрелищ». Причем роль организатора последних брало на себя не только государство, но и частные лица, а организация зрелищ (боев гладиаторов, соревнований колесниц и т.д.) было делом весьма дорогим, часто разорявшим даже очень богатых людей. (Кожурин, Кучина 2002)

Духовная ситуация Ренессанса также обозначается Хейзингой как игровая, несмотря на ту серьезность, с который гуманисты подходили к «воскрешению» античности. Он уподобляет великолепие ренессансной культуры веселому и праздничному маскараду, переодеванию в наряд фантастического или идеального прошлого.

Но, пожалуй, своего пика игровые аспекты достигают в европейской культуре XVII-XVIII веков. Хейзинга замечает: чтобы наслаждаться искусством Рубенса, Вондела, Бернини, не следует воспринимать их формы «совершенно всерьез», надо учитывать значительный игровой момент, проявляющийся в их творчестве. Формы барокко — формы искусства, более того — «искусственные» формы, даже тогда, когда посредством их изображается нечто сакральное. Еще более искусственность проявляется в костюме эпохи — облегающие камзолы, короткие и широкие панталоны, туфли, перегруженные украшениями (бантами, лентами, кружевами), парики. Хейзинга, не без оснований, характеризует этот костюм как игривый.

Наконец, эпоха рококо доводит элемент игры до крайности. Само определение эпохи, по мнению автора «Homo Ludens», не может обойтись без прилагательного «игривый» (Speels). Идет ли речь о мейсенском фарфоре или пастушеской идиллии, живописи Ватто или поэзии Попа, увлечении восточной или американской экзотикой — везде мы сталкиваемся с игровым началом, не имеющим себе равных в предшествующей истории европейской культуры. Причем игра пронизывала практически все стороны жизни XVIII столетия, недаром получившего название «века авантюристов».

Элементами игры пронизаны сообщества, характерные для этой эпохи— литературные и художественные общества, религиозные секты и даже масонские ложи. Утонченная публика группируется в различные лагеря и партии по любому поводу. Философы и ученые находят в обществе адептов или недоброжелателей — в зависимости от позиции, которую они отстаивает. В этом же ключе следует рассматривать и страсть эпохи к коллекционированию различных раритетов, гербариев, минералов и т.д. Способность доходить в игре до самозабвения Хейзинга находил весьма продуктивной для культуры — особенно такой, как рококо, нашедшей равновесие игрового и серьезного.

XIX век, в сравнении со своим предшественником, радикально переставил акценты в системе ценностных ориентиров. Идеалом становятся труд и производство, а доминантами культурного процесса выступают общественная польза, образование и наука. Основные общественные и интеллектуальные течения этого века выступают против игрового фактора. «Ему не давали пищи ни либерализм, ни социализм. Экспериментальная и аналитическая наука, философия, политический утилитаризм и реформизм, идеи манчестерской школы — все это примеры исключительно и абсолютно серьезной деятельности. А когда в искусстве и литературе иссякло романтическое воодушевление, тогда и здесь — в реализме и натурализме, но прежде всего в импрессионизме, — стали заметно преобладать формы выразительности, более чуждые понятию игры, чем все то, что ранее процветало в культуре. Если какой-нибудь век воспринимал себя самого и все сущее всерьез, то это был XIX век».

В XX в. на первое место в Игре выдвинулся спорт. Состязания в силе, ловкости, выносливости, искусности становятся массовыми, сопровождаются театрализованными зрелищами. Но в спорт все больше проникает коммерция, он приобретает черты профессионализма, когда дух Игры исчезает. Всюду процветает стремление к рекордам. Дух состязательности охватывает экономическую жизнь, проникает в сферу искусства, научную полемику. Игровой элемент приобретает качество «пуэрилизма» — наивности и ребячества. Такова потребность в банальных развлечениях, жажда грубых сенсаций, тяга к массовым зрелищам, сопровождаемым салютами, приветствиями, лозунгами, внешней символикой и маршами. К этому можно добавить недостаток чувства юмора, подозрительность и нетерпимость, безмерное преувеличение похвалы, подверженность иллюзиям. Возможно, многие из этих черт поведения встречались прежде, но в них не было той массовости и жестокости, которые им свойственны в наши дни...

«Игру нельзя отрицать. Можно отрицать почти любую абстракцию: право, красоту, истину, добро, дух, Бога. Можно отрицать серьезность. Игру – нельзя».

Биографическая арт-драма Мэри Хэррон «Быть Сальвадором Дали» (2023)

Байопик о знаменитом эпатажном художнике с Беном Кингсли в главной роли.

1974 год. Сальвадор Дали — самый знаменитый и эпатажный художник на планете. Однако подлинная власть в мире искусства — в руках у Галы, его жены и музы. Их страстный брак переживает не лучшие времена, а охваченный бурными эмоциями гений закатывает бесконечные вечеринки вместо занятия творчеством. Юному ассистенту Джеймсу выпадает задача любой ценой добиться, чтобы Дали подготовился к большой Нью-Йоркской выставке. Невольно Джеймс оказывается затянут в безумный мир Дали и из первых уст узнаёт историю жизни самого необычного художника всех времен.

В ролях

Бен Кингсли — Сальвадор Дали

Барбара Зукова — Гала

Эзра Миллер — юный Дали

Кристофер Брайни — Джеймс

Руперт Грейвз — Капитан Мур

Андреа Пежич — Аманда Лир

Александр Байер — Кристофф

Марк Маккенна — Элис Купер

Авиталь Львова — юная Гала

Сьюки Уотерхаус — Джинеста

«Божественная комедия» Данте

8 круг Ада — Для обманувших недоверившихся

Восьмой круг Ада Данте, состоящий из десяти рвов, носит название Злые щели или Злопазухи. Широкий кольцеобразный уступ адской воронки изборожден концентрическими рвами (щелями), которые отделены друг от друга валами. По направлению к центру область Злых Щелей поката, так что каждый следующий ров и каждый следующий вал расположены несколько ниже предыдущих.

Первый по счету вал примыкает к круговой стене. В центре зияет глубина широкого и темного колодца, на дне которого лежит последний, девятый, круг Ада, ледяное озеро Коцит. От подножья каменных высот, то есть от круговой стены, к этому колодцу идут радиусами, подобно спицам колеса, каменные гребни, пересекая рвы и валы, причем над рвами они изгибаются в виде мостов, или сводов. Стражем является Герион — великан с шестью руками, шестью ногами и крыльями. В Злых Щелях караются обманщики, которые обманывали людей, не связанных с ними особыми узами доверия.

«Он обманул, украсив речь богато,

Младую Гипсипилу, в свой черед

Товарок обманувшую когда-то».

1. Первый ров наполнен обольстителями и сводниками. Все они идут двумя колоннами навстречу друг другу, при этом их постоянно истязают бесы-погонщики.

2. Во втором томятся льстецы. Их наказанием являются зловонные испражнения, в которых любители лести погрязли навеки.

3. Третий ров занят высокопоставленными духовными лицами, которые торговали должностями церкви. Наказанием для них служит заточение туловища в скалу, головою вниз, по ступням струится раскалённая лава.

4. Четвертый ров до краев заполнен звездочетами, колдуньями, гадателями и прорицателями. Их головы вывернуты на пол-оборота (в сторону спины).

5. В пятом находятся взяточники, которых бесы варят в смоле, а тех, кто высунется, — протыкают баграми.

6. Шестой ров заполнен закованными в свинцовые мантии лицемерами.

7. В седьмом находятся воры, с которыми совокупляются земные гады: пауки, змеи, лягушки и так далее.

8. В восьмой ров попадают лукавые советчики, души которых горят в адском огне.

9. Девятый ров служит пристанищем для зачинщиков раздора. Они подвергаются вечным пыткам — потрошениям.

10. В десятый ров попадают лжесвидетели и фальшивомонетчики. Лжесвидетели бегают, обуреваемые яростью, и кусают всех, кого встретят. Фальшивомонетчики изуродованы водянкой и умирают от постоянной жажды.

«Божественная комедия»

Песнь XVIII

Есть место в преисподней, Злые Щели,

Сплошь каменное, цвета чугуна,

Как кручи, что вокруг отяготели.

Посереди зияет глубина

Широкого и тёмного колодца,

О коем дальше расскажу сполна.

А тот уступ, который остаётся,

Кольцом меж бездной и скалой лежит,

И десять впадин в нем распознаётся.

Каков у местности бывает вид,

Где замок, для осады укреплённый,

Снаружи стен рядами рвов обвит,

Таков и здесь был дол изборождённый;

И как от самых крепостных ворот

Ведут мосты на берег отдалённый,

Так от подножья каменных высот

Шли гребни скал чрез рвы и перекаты,

Чтоб у колодца оборвать свой ход.

Здесь опустился Герион хвостатый

И сбросил нас обоих со спины;

И влево путь направил мой вожатый.

Я шёл, и справа были мне видны

Уже другая скорбь и казнь другая,

Какие в первом рву заключены.

Там в два ряда текла толпа нагая;

Ближайший ряд к нам направлял стопы,

А дальний — с нами, но крупней шагая.

Так римляне, чтобы наплыв толпы,

В год юбилея, не привёл к затору,

Разгородили мост на две тропы,

И по одной народ идёт к собору,

Взгляд обращая к замковой стене,

А по другой идут навстречу, в гору.

То здесь, то там в кремнистой глубине

Виднелся бес рогатый, взмахом плети

Жестоко бивший грешных по спине.

О, как проворно им удары эти

Вздымали пятки! Ни один не ждал,

Пока второй обрушится иль третий.

Пока я шёл вперёд, мой взор упал

На одного; и я воскликнул: «Где-то

Его лицом я взгляд уже питал».

Я стал, стараясь распознать, кто это,

И добрый вождь, остановясь со мной,

Нагнать его мне не чинил запрета.

Бичуемый, скрывая облик свой,

Склонил чело; но труд пропал впустую;

Я молвил: «Ты, с поникшей головой,

Когда наружность носишь не чужую,—

Венедико Каччанемико. Чем

Ты заслужил приправу столь крутую?»

И он: «Я не ответил бы совсем,

Но мне твоя прямая речь велела

Припомнить мир старинный. Я был тем,

Кто постарался, чтоб Гизолабелла

Послушалась маркиза, хоть и врут

Различное насчёт срамного дела.

Не первый я болонец плачу тут;

Их понабилась здесь такая кипа,

Что столько языков не наберут

Меж Са́веной и Рено молвить sipa;

Немудрено: мы с алчностью своей

До смертного не расстаёмся хрипа».

Тут некий бес, среди его речей,

Стегнул его хлыстом и огрызнулся:

«Ну, сводник! Здесь не бабы, поживей!»

Я к моему вожатому вернулся;

Пройдя немного, мы пришли туда,

Где длинный гребень от скалы тянулся.

Мы на него взобрались без труда

И с этим истязуемым народом,

Направо взяв, расстались навсегда.

И там, где гребень нависает сводом,

Чтоб дать толпе бичуемой пройти,—

Мой вождь сказал: «Постой — и мимоходом

Свои глаза на этих обрати,

Которых ты ещё не видел лица,

Пока им было с нами по пути».

Под древний мост спешила вереница

Второго ряда, двигаясь на нас,

Стегаемая, как и та станица.

И вождь, не ждав вопроса этот раз,

Сказал: «Взгляни вот на того, большого:

Ему и боль не увлажняет глаз.

Как полон он величества былого!

То мудрый и отважный властелин,

Ясон, руна стяжатель золотого.

Приплыв на Лемнос средь морских пучин,

Где женщины, отринув всё, что свято,

Предали смерти всех своих мужчин,

Он обманул, украсив речь богато,

Младую Гипсипилу, в свой черёд

Товарок обманувшую когда-то.

Её он бросил там понёсшей плод;

За это он так и бичуем злобно,

И также за Медею казнь несёт.

С ним те, кто обманул ему подобно;

Про первый ров и тех, кто стиснут в нём,

Нет нужды ведать более подробно».

Достигнув места, где тропа крестом

Пересекает грань второго вала,

Чтоб дальше снова выгнуться мостом,

Мы слышали, как в ближнем рву визжала

И рылом хрюкала толпа людей

И там себя ладонями хлестала.

Откосы покрывал тягучий клей

От снизу подымавшегося чада,

Несносного для глаз и для ноздрей.

Дно скрыто глубоко внизу, и надо,

Дабы увидеть, что такое там,

Взойти на мост, где есть простор для взгляда.

Туда взошли мы, и моим глазам

Предстали толпы влипших в кал зловонный,

Как будто взятый из отхожих ям.

Там был один, так густо отягчённый

Дермом, что вряд ли кто бы отгадал,

Мирянин это или пострижённый.

Он крикнул мне: «Ты что облюбовал

Меня из всех, кто вязнет в этой прели?»

И я в ответ: «Ведь я тебя встречал,

И кудри у тебя тогда блестели;

Я и смотрю, что тут невдалеке

Погряз Алессио Интерминелли».

И он, себя темяша по башке:

«Сюда попал я из-за льстивой речи,

Которую носил на языке».

Потом мой вождь: «Нагни немного плечи,—

Промолвил мне,— и наклонись вперёд,

И ты увидишь: тут вот, недалече

Себя ногтями грязными скребёт

Косматая и гнусная паскуда

И то присядет, то опять вскокнёт.

Фаида эта, жившая средь блуда,

Сказала как-то на вопрос дружка:

«Ты мной довольна?» — «Нет, ты просто чудо!»

Но мы наш взгляд насытили пока».

Данте

Иллюстрация Сандро Боттичелли к «Божественной комедии» Данте «Ад, песнь XVIII, восьмой круг», 1480-95. 32x47

Берлинский гравюрный кабинет, Берлин (Kupferstichkabinett, Berlin)

HD