Ждать тебя, быть с тобой

Мне всегда хочется.

Говорят, что любовь

Первая кончится,

Что любовь первая скоро закончится.

Нам твердят вновь и вновь,

Что придёт к нам и вторая любовь.

Но ведь солнце одно глядит на нас,

Жизнь одна — она твоя,

Лишь в такую любовь, в нашу любовь

Верю я, и верю я.

Ты на свете одна всегда живи,

Только одна живи всегда,

Быть не может второй, новой любви

Никогда, никогда, никогда.

Облака белые над речной кручею.

Есть любовь первая, самая лучшая.

Нам твердят вновь и вновь,

Что придёт к нам и вторая любовь,

Но ведь солнце одно глядит на нас,

Жизнь одна — она твоя,

Лишь в такую любовь, в нашу любовь

Верю я, и верю я.

Ты на свете одна всегда живи,

Только одна живи всегда,

Быть не может второй, новой любви

Никогда, никогда, никогда.

Нам твердят вновь и вновь,

Что придёт к нам и вторая любовь…

___

Роберт Рождественский

Другие записи сообщества

Засыпаю быстро, не думая ни о чем, после вечера, проведенного самым скучным образом: кинематограф или какие-нибудь разговоры. Среди ночи я просыпаюсь: я уж не я, или, лучше сказать, только тут я действительно чистое я, без имени, без лица, без воспоминаний — одно обнаженное чувство противопоставления. Всё — не я, кроме точки, которая я. Эта точка сжата до точки. В точку втянут весь ужас умирания: страх упустить эту точку. Больно сдавлено сердце. Вокруг меня спят. Легче было бы умирать в одиночестве, не чувствуя страшного равнодушия людей вокруг себя. Так больной умирает в палате. Нет, здесь дело не в равнодушии. Здесь особый страх. Почему они равнодушны? Потому что бессильны и не могут сопротивляться смерти. Я такой же, как они. Значит, я тоже бессилен, и смерть уничтожит меня, что бы я ни сделал.

Есть еще один страх, для меня самый главный. Вот я умер, и дух оставляет мою плоть. Куда он пойдет? Вот он уходит из тела, которое рождает его на свет, как ребенка, и он, как ребенок, беззащитен и слаб. Он еще не умеет быть отделенным, и тело его не прикрывает. Я боюсь, что он потеряет форму и растечется, привлекаемый, как магнитами — пассивными душами спящих вокруг меня людей. Эти души полуоткрыты и готовы принять его. Дух растворится и выйдет по частям в душу каждого спящего. В каждом из них будет малая частица меня, и сам я исчезну.

Нет, надо умирать наедине с самим собой и усилием воли сохранить форму духа, пока он сам не окрепнет в новой своей судьбе.

___

Всеволодов Петров

Били копыта. Пели будто:

— Гриб.

Грабь.

Гроб.

Груб. —

Ветром опита,

льдом обута,

улица скользила.

Лошадь на круп

грохнулась,

и сразу

за зевакой зевака,

штаны пришедшие Кузнецким клёшить,

сгрудились,

смех зазвенел и зазвякал:

— Лошадь упала! —

— Упала лошадь! —

Смеялся Кузнецкий.

Лишь один я

голос свой не вмешивал в вой ему.

Подошел

и вижу

глаза лошадиные…

Улица опрокинулась,

течет по-своему…

Подошел и вижу —

за каплищей каплища

по морде катится,

прячется в ше́рсти…

И какая-то общая

звериная тоска

плеща вылилась из меня

и расплылась в шелесте.

«Лошадь, не надо.

Лошадь, слушайте —

чего вы думаете, что вы их плоше?

Деточка,

все мы немножко лошади,

каждый из нас по-своему лошадь».

Может быть

— старая —

и не нуждалась в няньке,

может быть, и мысль ей моя казалась пошла́,

только

лошадь

рванулась,

встала на́ ноги,

ржанула

и пошла.

Хвостом помахивала.

Рыжий ребенок.

Пришла веселая,

стала в стойло.

И все ей казалось —

она жеребенок,

и стоило жить,

и работать стоило.

Владимир Маяковский, 1918 г.

В этой старой квартире, где я жил так давно,

Провести две недели было мне суждено.

Средь зеркал её мутных, непонятных картин,

Между битых амуров так и жил я один.

Газ отсвечивал дико, чай на кухне кипел,

Заводил я пластинку, голос ангельский пел.

Изгибался он плавно, и стоял, и кружил;

А на третьем куплете я пластинку глушил.

И не ждал ничего я, ничего, ничего!

Приходил и ложился на диван ночевать.

Но однажды под утро зазвонил телефон,

И дышал кто-то смутно, и безмолвствовал он.

Я услышал, как провод лениво шипел.

И ту самую песенку голос запел.

И была пополам — ни жива, ни мертва -

Песня с третьим куплетом, допетым едва.

«Кто вы, кто вы, — кричал я, — ответьте скорей,

Что сказать вы хотите этой песней своей?»

Но проклятая трубка завертелась в руке,

И услышал слова я на чужом языке.

Может, птица и рыба говорили со мной,

Может, гад земноводный или призрак лесной?

Может, кто-то на станции странно шутил,

Или, может быть, друг мой так скушно кутил?

Или женщина это позвонила ко мне,

Сверхъестественно номер подбирая во сне?

И сказала, что знала, лгала, как могла,

Полюбила, забыла и снова нашла,

Ей приснилися мутные те зеркала,

И она разглядела, как плохо жила?

И, как прежде пристрастна, как всегда холодна,

Не хотела признаться и молчала она.

___

Евгений Рейн

О творческой напряженности — не в творчестве только, но и в самой жизни.

Человек живет до тех пор, пока он ждет чуда, которое должно с ним случиться.

Чудеса бывают разными для разных людей.

Мелкий служащий ждет, что его назначат директором.

Девица ждет, что в нее влюбится герой и красавец.

Я, допустим, жду, что вдохновение меня осенит и я напишу гениальную книгу. Вчера не написал, сегодня еще не пишу, но, может быть, напишу завтра.

Мы живем, пока мы ждем этого. В самом ожидании (как бы внешне оно ни было пассивным) — напряженность совершенно творческая.

Наступает, однако же, момент, когда мы убеждаемся, что чуда не будет.

Чиновник видит, что ему не бывать директором.

Девица блекнет и начинает понимать, что мечты о герое надо бросить.

И я, допустим, с ужасом чувствую, что ничего гениального не напишу.

Здесь кончается жизнь, и человек уже не живет, а только существует. Ожидание чуда утрачено, и от этого спадает напряженность решительно всех проявлений жизни.

(Тут необходима оговорка. Конечно, у каждого человека возможна смена одной напряженности на другую. Чиновник, например, отчаявшись стать директором, может устремиться, скажем, к тому, чтобы стать Дон Жуаном, или поэтом и т. д. Но в какой-то момент иссякает всякая напряженность)

___

Всеволод Петров

Ни одна фотография, ни даже писанные с него портреты не могут передать того впечатления, которое получалось от его живого лица и фигуры. Когда Толстой приглядывался к человеку, он становился неподвижным, сосредоточенным, пытливо проникал внутрь его и точно высасывал все, что было в нем скрыто – хорошего или плохого. В эти минуты глаза его прятались за нависшие брови, как солнце за тучу. В другие минуты Толстой по-детски откликался на шутку, заливался милым смехом и глаза его становились веселыми и шутливыми, выходили из густых бровей и светили, – писал Константин Сергеевич Станиславский.

На фото: Лев Толстой, 1907 г., Тульская губ., Крапивенский у., дер. Ясная Поляна.

Я замечаю, что в моей жизни что-то умерло, это не любовь и не восторг, а нечто, связанное с детством и с действом, составляющее наивную способность обожать, поклоняться. Я живу, не смотря телевизор, не слушая радио, не читая журналов. У меня больше нет идолов. Я уже не поклонник чего-либо или кого-либо. Ни один образ не нравится мне так сильно, чтобы можно было достичь подобной степени поклонения. Во мне есть лишь мрачная трезвость, которая может выдавать себя за способность мыслить.

___

"Призрачный снимок", Эрве Гибер

Большинство женщин-героинь относится к барочному типу: это авантюристки, сумасбродки, знаменитые не столько благодаря значительным поступкам, сколько в силу своей особенной судьбы; величие Жанны д’Арк, г-жи Ролан, Флоры Тристан, если сравнить их с Ришелье, Дантоном, Лениным, главным образом субъективного свойства: это скорее образцовые фигуры, чем исторические деятели. Великий человек вырывается из массы и отдается на волю обстоятельств; женская же масса живет на обочине истории, а обстоятельства для каждой из них – это барьер, а не трамплин. Чтобы изменить облик мира, нужно прежде накрепко в него врасти, но женщины, крепко укорененные в обществе, покорны этому обществу; если они не предназначены для деятельности по Божественному праву – в этом случае женщины ни в чем не уступают мужчинам, – то честолюбивая женщина или героиня выглядит диковинным существом. Лишь когда женщины начинают чувствовать себя на этой земле как дома, появляются такие личности, как Роза Люксембург и г-жа Кюри. Они с блеском продемонстрировали, что не неполноценность женщин обусловила их ничтожную роль в истории, а, наоборот, ничтожная роль в истории обрекла их на неполноценность.

___

Симона де Бовуар

Люди вышли из того возраста, когда прав был сильный. Для этого на свете слишком много хрупких. Единственная правота — доброта.

От зла, от гнева, от ненависти — пусть именуемых праведными — никто не выигрывает. Мы все приговорены к одному и тому же: к исчезновению, к смерти. Умру я, пишущий эти строки, умрете Вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению.

Если что и выживает, так это только очень хрупкая память тех немногих, уцелевших во времени, кто нас любил. Понимание этого каждым из нас может стать огромным цивилизационным прорывом.

Поэтому никто не должен мешать друг другу делать его истинное дело. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их ещё усложнять.

___

Иосиф Бродский

"Как легко нам дышать, оттого, что подобно растенью в чьей-то жизни чужой мы становимся светом и тенью или больше того — оттого, что мы все потеряем, отбегая навек, мы становимся смертью и раем."

___

"От окраины к центру", Иосиф Бродский

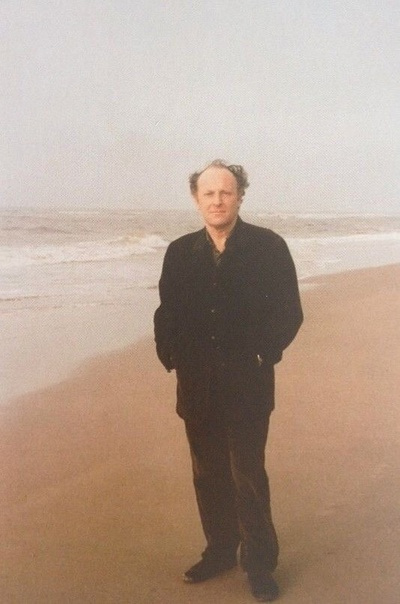

Бродский в нью-йоркском соборе Святого Иоанна 4 декабря 1994 года / Фото – Марианна Волкова

«Мои взгляды довольно пессимистичны. Я думаю, люди очень привязаны к эгоизму. Быть эгоистом — это часть человеческой натуры; трудно преодолеть это, трудно преодолеть эгоизм и беспощадность, которые испытывают люди, когда их интересы сталкиваются, и, конечно, международная политика в данный момент выглядит довольно невесело. И всё же я — оптимист. Я верю в важность добродетели, любви, в стремление вести хорошую жизнь, в стремление человека изменить себя и общество к лучшему».

___

Интервью для Johns Hopkins University Press (1987)