Эта #трагедия произошла на рассвете 22 мая 1931 года в Финском заливе. Во время ночных маневров здесь столкнулись две советские подводные лодки, в результате чего одна из них — подводный минный заградитель №9 «Рабочий» — затонула, погибли все 47 членов экипажа. При этом командование лодки-виновницы трагедии, ПЛ №4 «Красноармеец», не только поздно сообщило о столкновении, но и не предприняло мер для спасения экипажа тонущего «Рабочего». Причина была проста: командир «Красноармейца» в разгар учений в условиях ночной видимости и 7-балльного шторма неожиданно… ушел спать. Его примеру последовал и комиссар Толкачев. Позже их обвинят в том, что они попросту напились… На мостике был оставлен лишь штурман Тиманов, для которого это плавание было первым в карьере! Он не сумел избежать столкновения.

Обе подлодки были изготовлены еще в годы Первой Мировой войны для Императорского флота России. Лодка «Красноармеец» при царе носила название «Леопард», а «Рабочий» — «Ерш». Обе относились к проекту 600 («Барс»), разработанному в 1909-1911 годах талантливым российским конструктором И.Г.Бубновым.

После аварии проспавшийся капитан «Красноармейца» послал телеграмму командованию, однако о столкновении умолчал и к тому же неверно сообщил координаты затонувшего «Рабочего». В результате спасательная операция началась только через 15 часов, спасти никого не удалось.

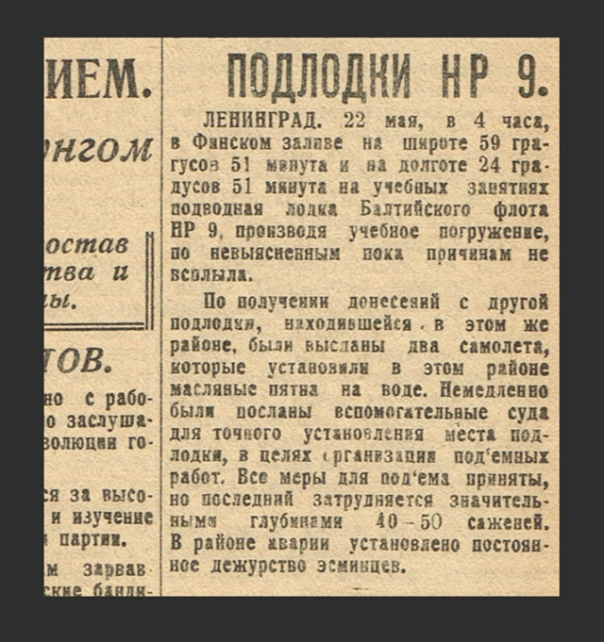

Делу не стали придавать огласку. Газета «Красный Черноморец» сухо сообщила о том, что лодка «не всплыла по неизвестным причинам». «Рабочего» подняли на поверхность лишь в 1933 год.

Весь экипаж был похоронен в братской могиле на Кронштадском кладбище.

Командиров «Красноармейца» приговорили к десяти годам лагерей, но вскоре освободили за примерное поведение. Капитана Атавина в 1938 году вновь осудили на 8 лет за контрреволюционную агитацию.

Но что самое удивительное — изначальным именем погибшей подлодки («Ерш») была названа серия советских атомных подлодок проекта 671. А говорят еще, что моряки суеверны!

#СССР #Субмарина #Авария #Балтика #ВМФ #Флот #ПерваяМировая #История #ЧерноморскийФлот #ПодводнаяЛодка #Шторм

XIX веке друзей у России в Европе и за океаном было куда больше, чем в наши дни. Играющая ведущую роль в европейской политике того времени, #Россия притягивала много внимания, регулярные статьи и заметки об этой таинственной северной стране появлялись в географических атласах и периодических изданиях по всему миру: в США, Великобритании, Италии, Испании, Германии и Франции. Одним из тех, кто активно способствовал распространению знаний о России, был известный французский путешественник и публицист Жан-Мари #Шопен. Сын французского скульптора при дворе Екатерины II, Жан-Мари родился в Санкт-Петербурге и также поступил на службу к императрице, где несколько лет занимался изучением народов Крыма, Северного Кавказа и других регионов Российской империи. В 1808 году был откомандирован в качестве секретаря и библиотекаря к князю Александру Куракину, возглавившего российскую дипломатическую миссию во Франции. После войны 1812 года осел в Париже, где продолжил изучение народов России и российской словесности. В 1826 году Шопен перевел на французский язык и издал отдельной книгой поэму А.С.Пушкина «Бахчисарайский фонтан». В 1838 году на основе накопленного материала Жан-Мари Шопен издал атлас «История и описание всех народов России», куда вошло множество изображений природы, городов и жителей Российской империи, приводились малоизвестные исторические факты и географические сведения.

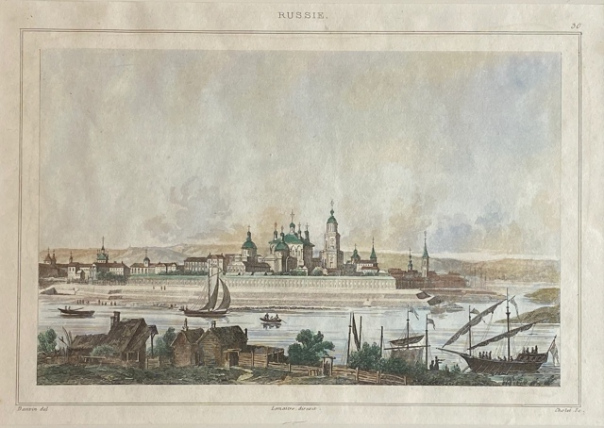

Город #Тверь на гравюре изображен с излюбленной точки всех путешественников того времени: с левого берега Волги, напротив Императорского Путевого дворца, построенного по распоряжению Екатерины II после опустошительного пожара 1763 г. и сохранившегося до наших дней.

#История #Франция #РоссийскаяИмперия #гравюра #Волга

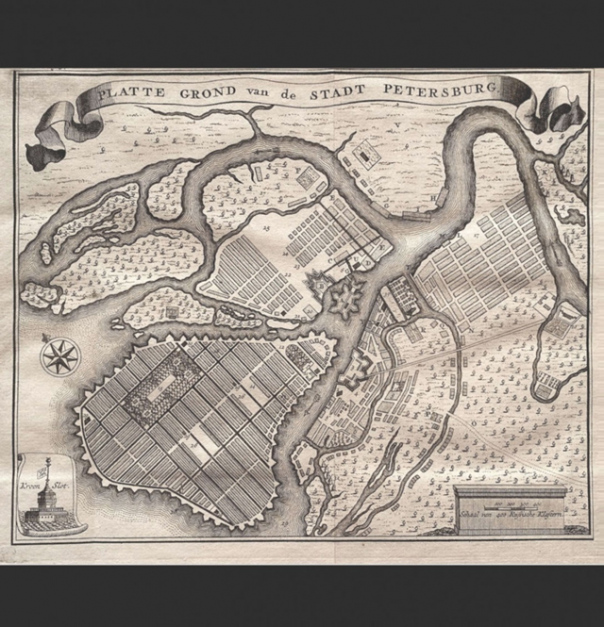

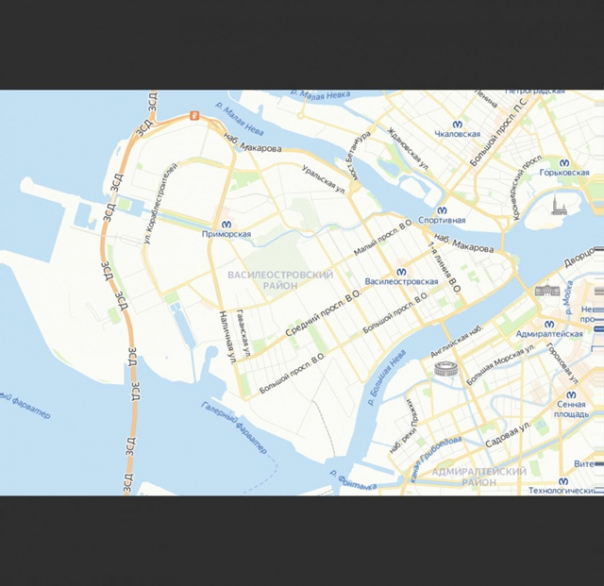

Если сопоставить представленный на гравюре план с нынешней картой г.#СанктПетербург, то в глаза бросится несоответствие расположения улиц Васильевского острова. Этот район города никогда не имел такой сетки из пересекающихся каналов и улиц, как это изображено на гравюре. Однако ошибки здесь нет: в 1717 году, когда создавал этот план, Васильевский остров еще не был застроен. Так что автор гравюры — королевский географ Франции Николя де Фер был вынужден опираться на планы города, начертанные самим… Петром I во время его визита в #Париж в том самом году. Как известно, Петр планировал сделать город «северной Венецией», покрыв его сетью каналов и улиц, и план де Фера педантично запечатлел этот замысел.

Тем не менее, на гравюре можно найти много знакомого. Так, в правом верхнем углу карты, на месте слияния рек Невы и Охты, под литерой «К» изображена крепость Канцы (бывшая шведская Ниеншанц). В центре карты видна #ПетропавловскаяКрепость, а через реку от нее — #Адмиралтейство.

От него проложена прямая дорога, которая в будущем станет Невским проспектом. Под ней со стороны Юго-Востока сквозь лес уже рубится просека, упирающаяся в Фонтанку — по-видимому, будущая Гороховая улица (по имени купца Гарраха, построившего в 1750-е годы лавку возле Адмиралтейства).

Стрелка Васильевского острова соответствует Генеральному плану Петербурга, разработанному в 1716 году архитектором Доменико Трезини: большая площадь, отгороженная с одной стороны Невой, а с другой — зданием Двенадцати коллегий, должна была стать центром столицы.

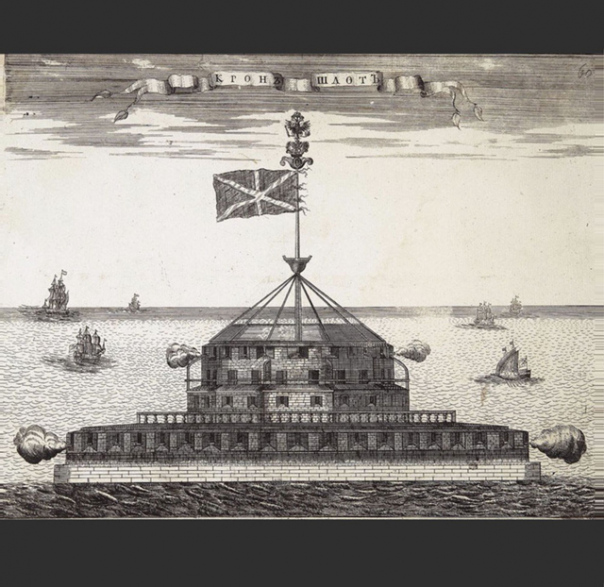

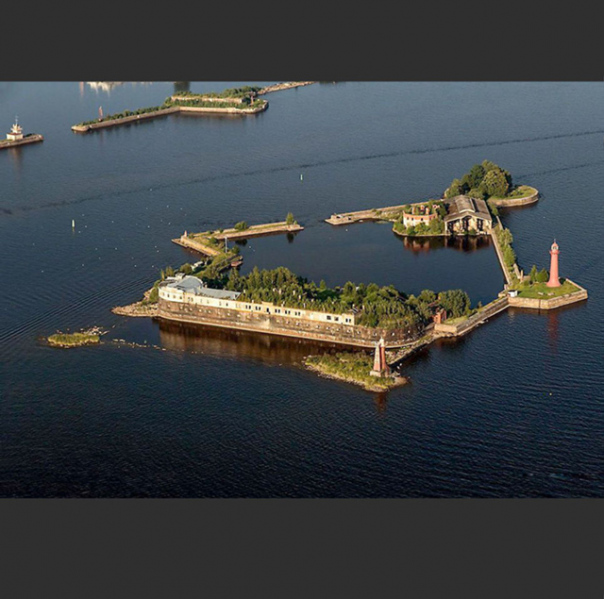

Одним из главных сооружений Петербурга петровских времен являлось здание Кроншлота — деревянной башни в виде многогранника шириной в 29 метров и высотой 37 метров и 14 пушками по периметру. Башня, построенная в 1703 году, была спроектирована самим Петром и уже в 1704 г.приняла свой первый бой со шведами. Поскольку Кронштадт на карте не поместился, изображение башни #Кроншлот вывели в левом нижнем углу этой карты — одной из самых первых в истории Петербурга.

#История #Питер #Кронштадт #Нева #гравюра #Россия

Знаменитая картина Аркадия Пластова «Фашист пролетел» многим из нас хорошо знакома с детства. Написанная в 1942 году, она стала одним из столь же значимых художественных символов Великой Отечественной войны, как и знаменитый плакат «Родина-мать зовет». В верхней части этого полотна на фоне безмятежного подернутого облаками неба мирно улетает вдаль самолет.

Весь ужас войны раскрывается на переднем плане: лежащий на земле мальчик-пастушок с неестественно повернутой рукой и окровавленной головой, а небольшая собачка рядом с ним, расстрелянные фашистским летчиком. Картина эта обладает столь сильным воздействием на зрителя, что считается, будто Сталин в 1943 г. даже привез ее на Тегеранскую конференцию с участием У.Черчилля и Ф.Рузвельта.

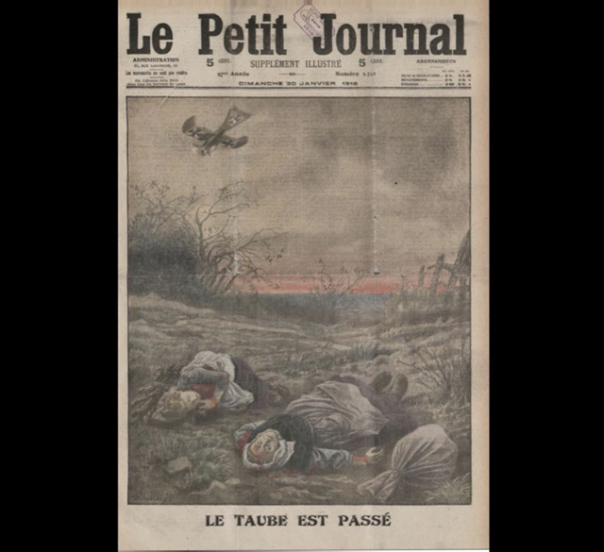

Впрочем, сюжет картины Пластова, первоначально названной «Немец пролетел», был не оригинален. Еще в январе 1916 года картину на подобную тему под названием «Le Taube est passe» (Бомбардировщик пролетел) опубликовал на своей обложке французский журнал «Le Petit Journal». Сюжет картины почти идентичный — та же полянка, тот же самолет (правда, аэроплан), только вместо убитых пастушка и собачки на переднем плане — маленькая девочка и мама.

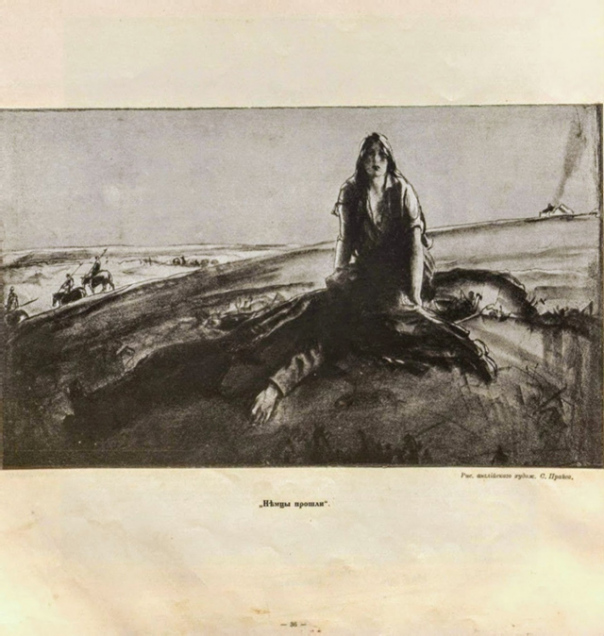

Однако еще раньше, в 1915 году, в первом томе альбома «Большая Война в образах и картинах», составленного известным российским издателем Дмитрием Маковским, на 36 странице была опубликована репродукция рисунка британского художника Геральда Спенсера Прайса «Немцы прошли». На переднем плане склонившаяся над убитым солдатом женщина, чуть поодаль мимо сожженных сел уезжают верхом вдаль конные немецкие полки. Картина очень пронзительная: мировая трагедия, весь ужас ее, застывший в глазах героини, переданы зрителю посредством изображения только одного убитого, что делает Великую войну, охватившую весь мир, личной трагедией каждого.

Три картины, три художника, две мировые войны.

И общий сюжет, неизменным в котором остается лишь образ немецкого солдата, оставляющего после себя смерть и опустошение.

#живопись #война #пресса #WWI #WWII #Сталин #Тегеран #Англия #Франция #Журнал #иллюстрация #картина #история #альбом #1914 #1918 #1943 #МаленькиеИстории

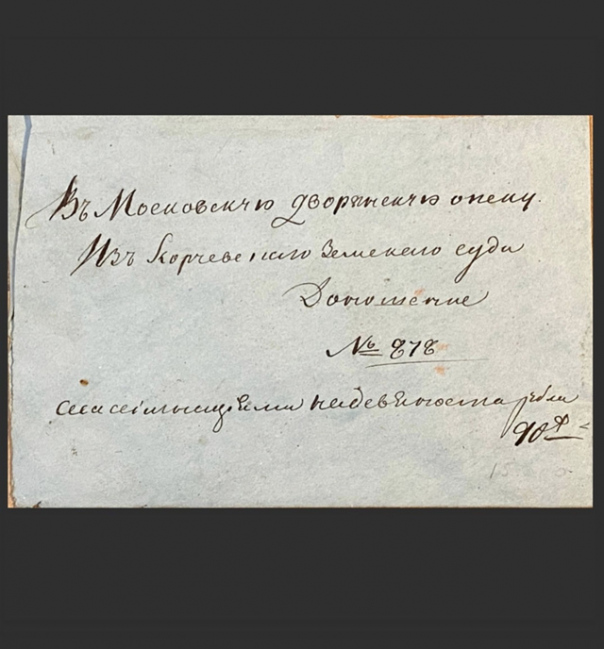

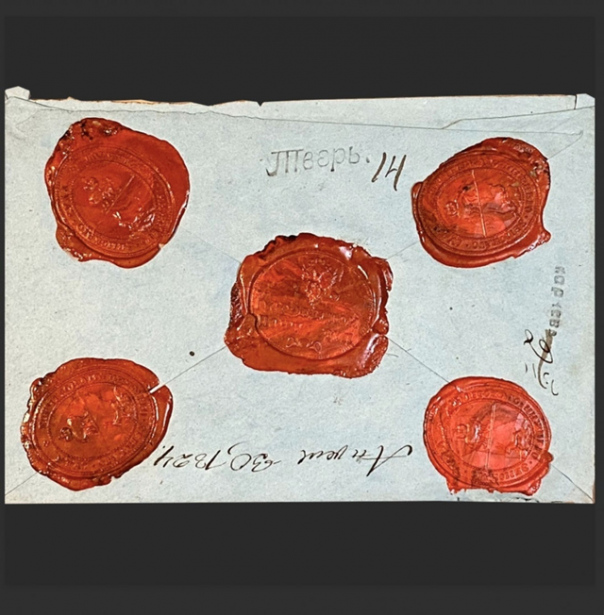

Перед нами настоящая редкость — так называемый денежный конверт 1824 года, отправленный задолго до появления в России почтовых марок из Земского суда города #Корчева в Дворянскую опеку г.Москвы. На конверте сохранились 5 сургучных печатей — 4 Земского суда, и 1 (по центру) — Почтовой экспедиции г.Корчевы. Надпись на конверте гласит «Доношение», чуть ниже видна приписка «Сие съ ассигнациями на девяносто рублей".

Ко времени, когда было отправлено это письмо, еще живы Лермонтов и Пушкин, да и сама Корчева лишь 43 года как стала городом и уездным центром.

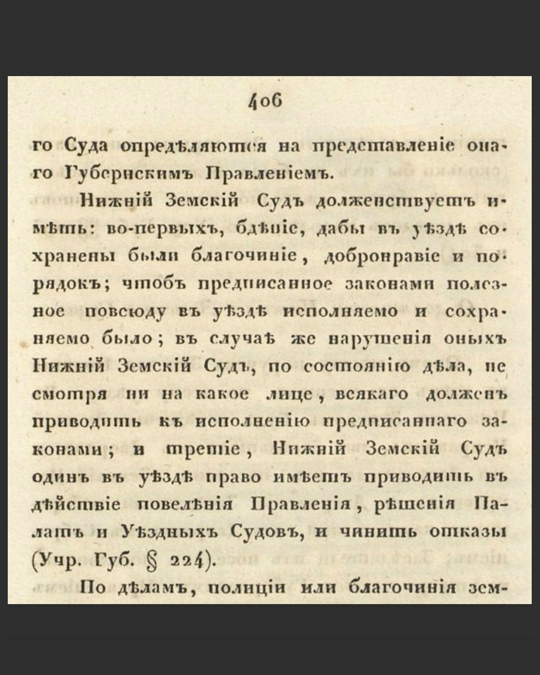

Дворянская опека и Земские суды были сформированы в 1775 году, когда Екатерина II выпустила свое знаменитое «Учреждение о губерниях». Дворянская опека подчинялась Сенату и должна была заботиться об оставшихся без помощи дворянских детях и вдовах, а также брать на себя управление имуществом должников и расточителей. Для этого Губернская Дворянская опека (в данном случае Московская) назначала опекунов из числа местных дворян или родственников опекаемого, причем в каждом случае следила за тем, чтобы они не злоупотребляли своим положением и вели дело «к наибольшей пользе для опекаемого». Деятельность опекунов контролировалась местным Земским судом, который должен был ежегодно направлять в Дворянскую опеку доношения о состоянии дел опекаемых, а при необходимости высылать туда же часть денег от управления имуществом опекаемого для погашения долга.

Именно такое доношение с приложением 90 рублей ассигнациями (что тогда равнялось примерно 30 рублям серебром) и содержалось в конверте из нашей коллекции.

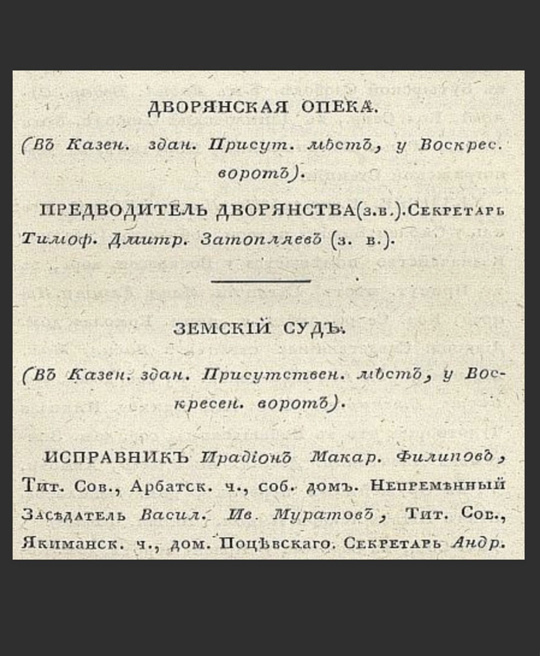

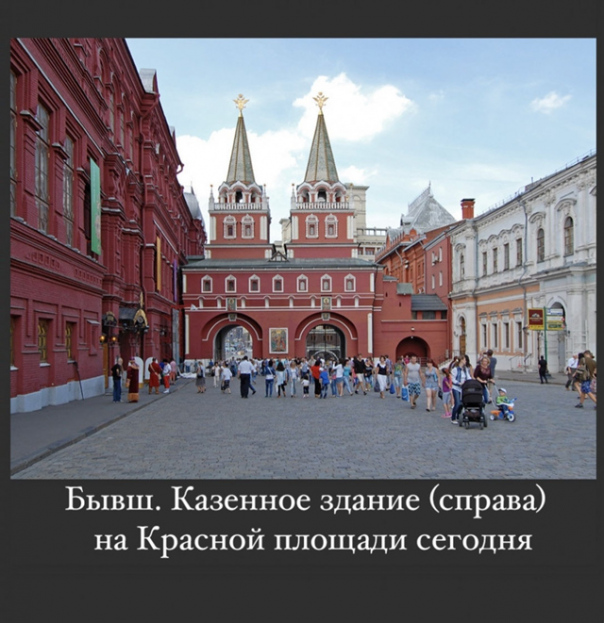

Нам остается добавить, что в Дворянская #опека, куда направлялось наше письмо, находилось в Москве, в Казенном здании присутственных мест на Красной площади, у Воскресенских ворот, в помещении старинного Монетного двора. Сейчас это двухэтажное здание расположено напротив Исторического музея сразу за Воскресенскими воротами (см. фото). А город Корчева был полностью затоплен в 1937 году при создании Иваньковского водохранилища. От него осталось лишь несколько островков на месте разрушенных храмов в нескольких километрах вниз по течению р.#Волга близ г.#Конаково.

#История #Москва #XIXвек

Когда в 1897 году немецкий предприниматель Эмиль Берлинер, владелец патента на торговую марку #Gramophone, и американский механик Элдридж Джонсон открыли в США первую в мире фабрику грампластинок и граммофонов «Victor Talking Machine Company», они и понятия не имели, что в далеком Лондоне скромный фокстерьер по кличке Ниппер скоро станет всемирно известным брендом их компании, озолотив их самих и обессмертив память своего хозяина.

В 1884 году британский пенсионер Марк Барро подобрал на улице щенка и назвал его Ниппер (Кусака), поскольку тот любил покусывать домочадцев за пятки. Любимым развлечением Марка был домашний фонограф, на котором он экспериментировал с записями собственного голоса. В 1897 г. Марк умер, и его младший брат — художник Френсис Барро — забрал к себе и собаку, и фонограф с записями голоса брата. Однажды, когда Френсис включил устройство в своем кабинете, пес залез на стол и прильнул к рупору, из которого доносился голос его бывшего хозяина. С тех пор Ниппер не отходил от фонографа, ожидая, когда вновь зазвучит любимый голос. Это так впечатлило Френсиса, что он воспроизвел эту сцену на холсте и продал ее всего за 50 фунтов управляющему принадлежавшей Берлинеру лондонской The Gramophone Company. Год спустя Берлинер, смекнувший, какой подарок преподнесла ему судьба, зарегистрировал и картину, и ее название «His Master`s Voice». И не прогадал: изображение собаки, слушающей граммофон, вкупе с трогательным названием буквально ворвалось в мир пластинок, граммофонов, рекламных проспектов и даже сувениров. Товары с образом Ниппера имели огромный успех и принесли сказочную прибыль его правообладателям, которые стали продавать право изображать эту картинку другим компаниям. Так #HisMastersVoice на долгие десятилетия стал самым узнаваемым в мире брендом, позже перекочевав на патефоны и радиолы.

Художник Френсис Барро ничего не получил от этого успеха и умер в 1924 году. Оригинал написанной им картины «Голос его хозяина» выставлен в головном офисе компании #EMIMusic в Глочестере. Пес Ниппер похоронен в Кингстоне-на-Темзе. А вот фирма #VictorCompany существует и по сей день, превратившись в японскую корпорацию #JVC (Japan Victor Company).

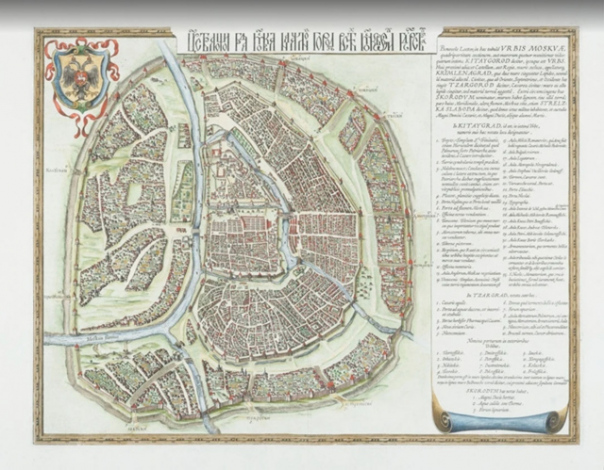

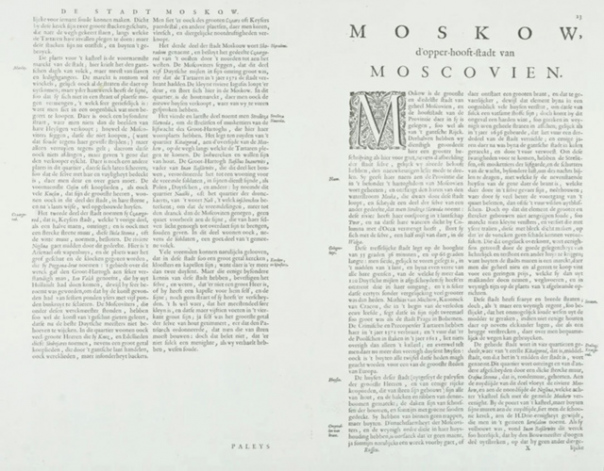

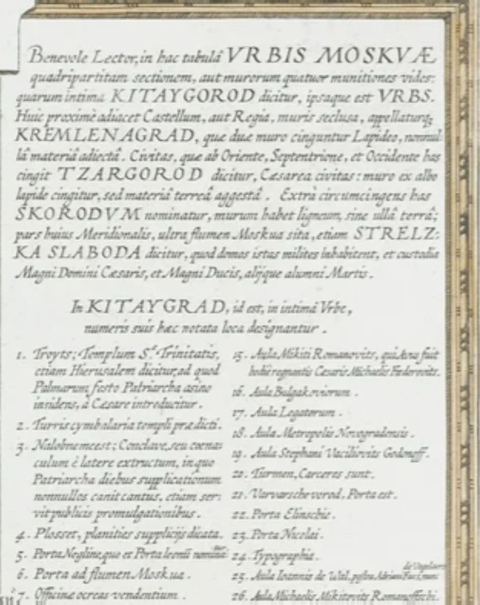

#МОСКВА #КАвТА #XVIIвек Перед нами — одна из самых древних и притом достоверных карт Москвы начала XVII века. Несмотря на то, что печаталась она в Амстердаме, ее название выведено русской вязью и гласит: «Царствающои град Москва началнои город всех московских государствах».

Карта была составлена в 1613 г. главным картографом голландской Ост-Индской компании Гесселем Геррицем, он же сделал ее оттиск на меди, который после его смерти в 1635 году перешел, наряду с другими составленными им картами и оттисками, к издательскому дому Виллема Блау и его сына Йоана в Амстердаме. Новые владельцы публиковали ее как минимум дважды — в 1642 г в составе альбома «Виды земли или Новый Атлас» и 1662 году в составе альбома «Большой Атлас видов земель». Свой первый атлас «Зрелище круга земного, или Новый атлас» издательство Блау выпустило еще в 1636 году, однако входила ли карта Москвы в него — неизвестно.

Считается, что в основу карты издания 1642 года лег так называемый «план Бориса Годунова», занимавшего российский престол с 1598 по 1605 год. Именно в эти годы в Москве шло грандиозное строительство: появлялись новые храмы и каменные дома, в Кремле возник дворец Годунова, возводится Белый город, идет строительство Земляного города. Карта Геррица отражает все эти перемены в столице. Существует мнение, что идея создания карты принадлежит царевичу Федору Годунову, решившему запечатлеть новый облик Москвы. Поскольку сам Герриц в Москве не был, считается, что за основу он взял либо градостроительный план самого Годунова, либо воспользовался картами, созданными чуть ранее — например, картой, известной как «Кремленаград». В пользу этой версии говорит наличие на карте русского заголовка и названия улиц и площадей. По-видимому, не доверяя своему знанию русского языка, Герриц, отпечатавший свою карту в 1613 г. в купленной им тремя годами ранее собственной типографии, оставляет эти названия написанными по-русски. Голландский текст на оборотной стороне был составлен позже — уже при печати атласа издательством Виллема и Йоана Блау. В итоге тогдашнему читателю атласа приходилось знать не только латынь, но русский и голландский языки. Впрочем, подобные знания языков тогда были не редкость.

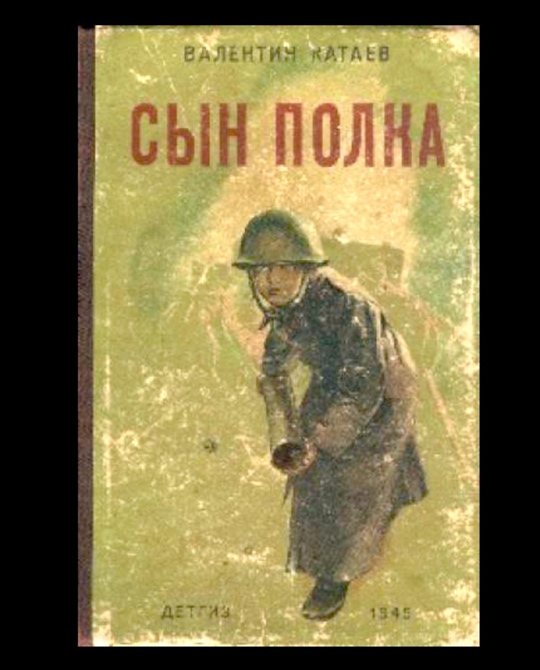

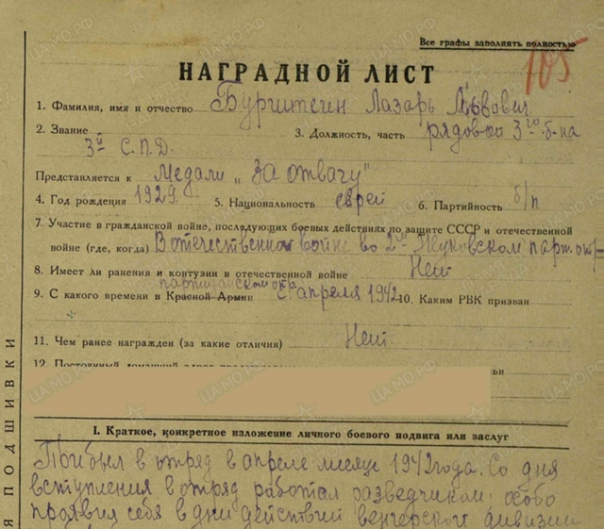

#НИКТОНЕЗАБЫТ #ВОЙНА #ДЕТИ Даже во времена #СССР имя Коли Мищенко не было широко известно. Между тем, все мы хорошо помним повесть Валентина Катаева «Сын Полка» и его главного героя — 12-летнего Ваню Солнцева. В 1946 году эта повесть Катаева получила Сталинскую премию, и #писатель, отвечая на многотысячные письма читателей, обычно отвечал, что Ваня Солнцев — выдуманный, собирательный персонаж. В течение 1942-1943 гг. Катаев действительно познакомился со многими «сыновьями полков», воевавшими на фронте. Вероятно, что свою фамилию герой повести получил от юного белорусского партизана — еврейского мальчика Исаака Ракова-Солнцева. Однако биографически наиболее близким прототипом Вани стал 12-летний Коля Мищенко, которого писатель встретил в 1943 г. в Суворовском училище г.#Калинин (ныне #Тверь). Живший в небольшой деревне Витебской области Коля в 11 лет остался без родителей (расстреляли фашисты), затем во время бомбежки деревни скрылся в лесу и был найден без сознания разведчиками 334 стрелковой дивизии 4-й Ударной армии, вместе с которыми и воевал почти год. Командир дивизии Мищенко усыновил Колю и дал ему свою фамилию, а позже направил его в #СуворовскоеУчилище в г.Калинин. Здесь Ваня сдружился с другим «сыном полка» — юным орденоносцем Лазарем Бурштейном (см.фото). В июне #1945 г.

Коля Мищенко вместе с другими суворовцами участвовал в Параде Победы на Красной площади. После войны полковник Н.Мищенко всю жизнь преподавал в Житомирском Краснознаменном военном училище.

Любопытно, что в первоначальной версии повести полководец #Суворов, которого Ваня встречает во сне, ведет его по мраморной лестнице еще выше, «где на самом верху, осененный боевыми знаменами четырех победоносных войн, стоял Сталин с бриллиантовой маршальской звездой <…>. Из-под прямого козырька фуражки на Ваню требовательно смотрели немного прищуренные, зоркие, проницательные глаза. Но под темными усами Ваня увидел суровую отцовскую усмешку, и ему показалось, что Сталин говорит: «Иди, пастушок… Шагай смелее!».

Символическая сцена маршала, напутствующего суворовца, позже вошла во многие фильмы и даже стала темой современных #граффити, как на ул. #НоваяБасманная в Москве.

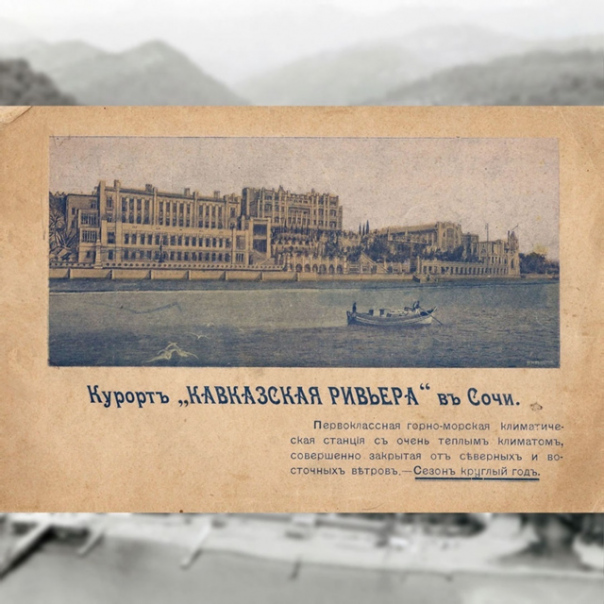

Удивительно, но еще в начале ХХ века мало кто в России знал, что такое #Сочи. Именно поэтому авторы первого рекламного буклета, выпущенного здесь в 1909 г., описали город в понятном для россиян того времени сравнении: «Не хуже Ниццы, но лучше чем в Крыму».

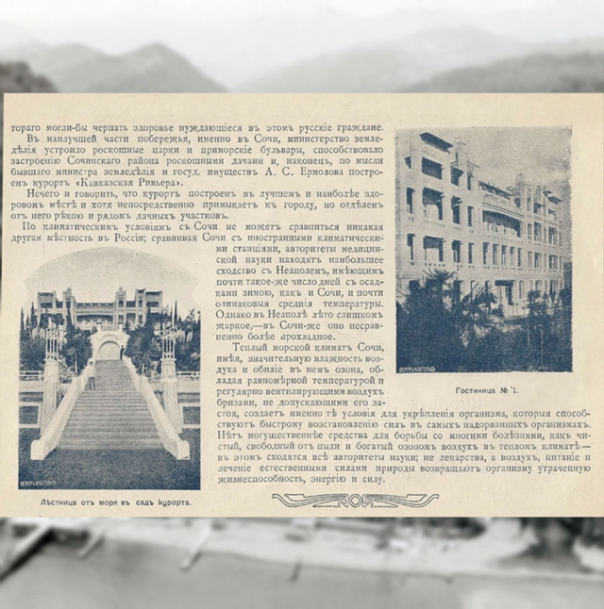

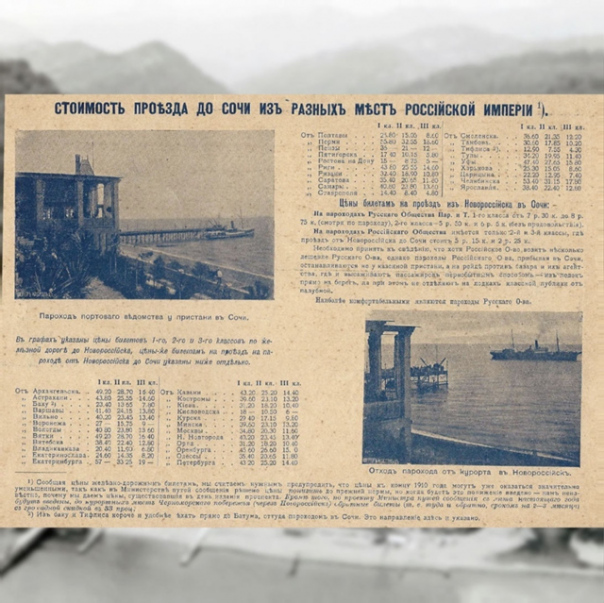

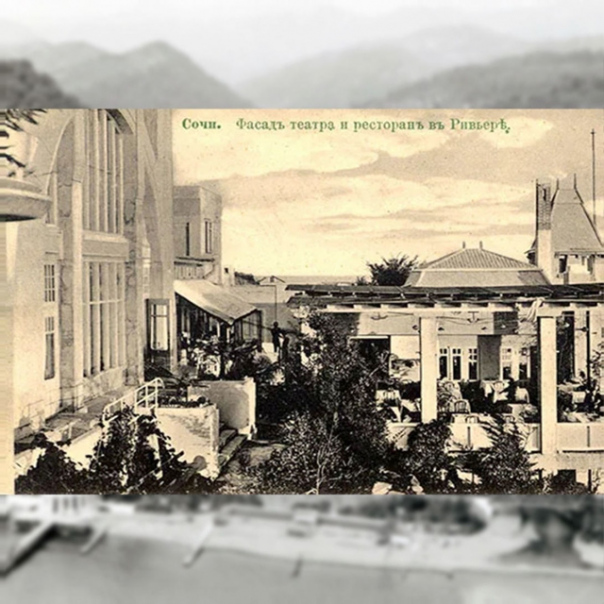

Своим статусом курорта Сочи обязан миллионерам и… революционерам. В 1872 году сюда, в бывший Навагинский редут времен русско-турецкой войны, был сослан революционер Александр Фронштейн, знавшийся с «миллионщиком» Н.Мамонтовым. Для него он построил на полудиком солнечном берегу виллу «Вера», а себе заодно — небольшой пансион #Светлана. Вскоре рядом возникла лечебница питерского врача Якобсона, затем статский советник А.Верещагин воздвиг #храм, а в 1896 г. #НиколайII одобрил идею создать здесь #курорт. Тогда же город был назван Сочи — в честь местного племени «соатше». В 1904 г. указом правительства купец Тарнопольский начал строить главный курорт Сочи — #КавказскаяРивьера, выкупив занятые под тропический #сад прибрежные земли у купца Хлудова. Стройка шла до 1909 года. #Санаторий вышел на славу: четыре корпуса почти на 500 номеров с самым современным оборудованием и услугами. Но поскольку о Сочи в те годы никто не знал, Тарнопольский и выпустил #буклет, где подробно рассказал о курорте и расписал красoту этих мест.

В советское время на «Ривьере» бывали #Маяковский, #Зощенко, Е.Шварц, И.Ильф и Е.Петров, М.Кольцов, И.Бабель. В 1941 г. здесь располагался #госпиталь для красноармейцев. Курорт успешно пережил #СССР, но в 1990-х годах был приватизирован хозяином концерна #Ферейн В.Брынзаловым. Тот снес исторические корпуса, залил набережную бетоном и…бросил. Все деньги ушли на его президентскую компанию 1996 года. Лишь в олимпийском 2014 г. развалины курорта перешли к государству.

Были в новейшей истории Сочи и «правильные» миллиардеры.

Так, И.Махмудов построил здесь ледовую арену #Шайба, В.Вексельберг — гостиничный комплекс #Азимут, а глава #Интеррос В.#Потанин и вовсе превратил Сочи в центр горного туризма России, построив на Красной поляне курорт #РозаХутор, визитную карточку этих мест.

Но бетонные руины «Кавказской Ривьеры» и по сей день портят вид главного города Черного моря.

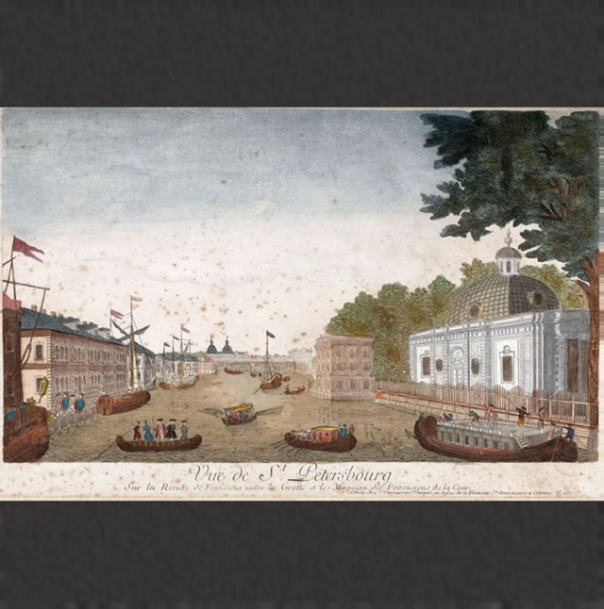

Эта гравюра второй половины XVIII в. уникальна сразу по нескольким причинам. Во-первых, это едва ли не единственное изображение набережной реки #Фонтанка в районе Летнего сада и знаменитого Грота (ныне #КофейныйДомик) с видом на #ЛетнийДворец Петра I. Во-вторых, гравюра эта юбилейная и была создана в 1753 г. к 50-летию основания Санкт-Петербурга по рисунку русского художника Михаила Махаева, запечатлевшего #СанктПетербург времен Елизаветы I и Екатерины II с невероятной точностью. С тех пор гравюра эта неоднократно переиздавалась, причем дотошный Махаев на ходу вносил в нее дополнения — город менялся быстро. Ну и в-третьих, гравюра эта нередко сбивала с толку публику, не понимавшую, с какого ракурса она была сделана. А все потому, что изображение выполнено зеркально — смотреть его следовало через #зограскоп (см.фото). Прибор этот можно считать первой попыткой создания 3D эффекта, когда объемное изображение получалось путем разглядывания гравюры через увеличительную линзу со встроенным зеркалом. Поэтому название гравюры в ее верхней части дано в зеркальном виде.

Оттиск из нашей коллекции сделан парижским печатником Жаком Шеро в 1770-е годы. Благодаря гению Махаева, сегодня мы можем вернуться в #Петербург времен Екатерины II, увидеть праздничные катания на лодках, и как рабочие облачают реку #Фонтанка в первую деревянную набережную, и тот самый барочный #Грот, перестроенный в 1801 году Павлом I, а за ним — Летний #Дворец Петра I еще стоящим в воде (недаром же город называли Северной Венецией). Виден здесь и бывший Запасный двор по ту сторону реки: он служил складом провианта для дворца Елизаветы II, стоявшего на месте Михайловского замка.

Вдали, за Прачечным мостом, по ту сторону реки #Нева, где и по сей день стоит самый первый Домик Петра I, возвышаются купола Троице-Петровского собора (снесен в 1933 г), заложенного Петром 16 мая 1703 в честь взятия крепости #Шанец. В 1770-е годы к собору как раз был пристроен почти равный по размеру каменный придел с куполом, разобранный в 1803 году, так что вдали мы видим оба купола. #Гравюра Махаева полна и другими интересными деталями, так что берите зеркало с лупой и любуйтесь!