Маленькие истории

В 1922-23 годах каждый рядовой житель Германии был миллиардером. Правда, богатство это было только на бумаге, точнее - на купюрах, подобных тем, что хранятся в нашей коллекции артефактов. Это бумажные банкноты (Papiermark) Веймарской Республики, выпущенные Рейхсбанком в 1923 году – в самый разгар экономического кризиса, тотального обнищания населения и самой страшной в истории Германии гиперинфляции. В комплект вошли четыре артефакта: купюра номиналом 1000 марок с надпечаткой “Один миллиард марок”, а также банкноты номиналом 50 миллионов, 500 тысяч и 100 тысяч марок.

Гиперинфляция, разыгравшаяся в 1922–1923 годах в Германской Империи, стала одной из самых масштабных экономических трагедий ХХ века, которая имела крайне драматические последствия для всего мира. «Ничто так не ожесточило немецкий народ, не озлобило его и не сделало готовым принять Гитлера, как инфляция», — писал впоследствии Стефан Цвейг. И представленные в нашей коллекции веймарские банкноты с гигантским номиналом хоть и утратили сразу после своего выпуска основные функции денег – накопительную и платежную, но все же являлись немыми свидетелями человеческих бедствий и страданий того трагического периода.

Для того, чтобы представить себе, сколь ощутимо Веймарская Республика нарастила денежную массу в период гиперинфляции, приведем такие цифры: в конце 1919 года, т.е. к самому началу кризиса, в обращении находилось 50 миллиардов бумажных марок, а в конце 1923 года, т.е. в самый разгар инфляции, – без малого 500 квинтиллионов марок (у квинтиллиона 18 нулей). При этом реальная ценность бумажно-денежной массы за этот же период сократилась с 5 миллиардов до 300-400 миллионов золотых марок.

В разгар кризиса в октябре 1923 года немцу требовалось 4,2 триллиона марок, чтобы купить один доллар, цент стоил 40 миллиардов бумажных марок. Любой товар, который в конце войны можно было купить всего за одну марку, к 1923 году стал стоить 726 миллиардов. Цены на продукты, одежду, уголь и товары первой необходимости росли на глазах. Рабочие старались получать зарплату каждый день (иногда и по два раза – утром и вечером) и отоваривать полученные деньги еще в обед, а не после рабочего дня — но даже тогда инфляция могла “съесть” до трети заработанного. Если же что-то мешало трудягам заглянуть в магазин до закрытия, то на следующее утро пачки бумажных банкнот годились только для костра. Весь мир обошли черно-белые фотографии, на которых немцы топят деньгами печки или оклеивают купюрами стены. В условиях резко взлетевших цен на топливо и стройматериалы такое решение казалось вполне рациональным. Рестораны перестали проставлять цены в меню — стоимость заказа все равно менялась за то время, пока клиент сидел за столиком. Церкви стали собирать пожертвования не в кружки, а в огромные корзины, а потом и вовсе отказались от денег — угольные брикеты ценились дороже.

За зарплатой люди тоже приходили с корзинами или чемоданами, а то и с тележками. Задержки в доставке банкнот на места означали, что инфляция снова подскочила, и деньги обесценились прежде, чем попали из типографии в банк, а уж тем более в фабричную кассу. В Германии процветал натуральный обмен. Все больше магазинов предпочитали принимать к оплате не деньги, а вещи: за три брикета угля или полкило картофеля можно было пойти в кино или театр, за детские ботинки — посетить стоматолога. В стране даже появились анекдоты, отражающие печальное положение дел, столь необычное для стабильной ранее Германии. Поговаривали, что в такси пассажиру имеет смысл расплачиваться в самом начале поездки, поскольку к ее концу тариф успеет подрасти, а посетителю в баре стоит заказывать сразу две кружки пива, так как к тому моменту, когда он расправится с первой, вторая будет продаваться уже дороже.

Ну как тут не согласиться с Ремарком, который написал, что германская «инфляция усиливается и развивается, как скоротечная чахотка». Остановить эту болезнь удалось к концу ноября 1923 года. К этому времени на территории Веймарской Республики было провозглашено несколько сепаратистских правительств, вспыхнули кровавые бунты сторонников тоталитаризма, заявивших, что буржуазная демократия поставила страну на край гибели. В октябре в Гамбурге был подавлен мятеж коммунистов, а в ноябре уже Мюнхен стал местом проведения печально известного национал-социалистического «пивного путча» во главе с Адольфом Гитлером. Стало ясно, что удержать власть руководству страны удастся только в случае полной победы над инфляцией. И выход был найден – правительство «зачеркнуло» на банкнотах 12 нулей, создав новую марку, которая получила название рентной (Rentenmark).

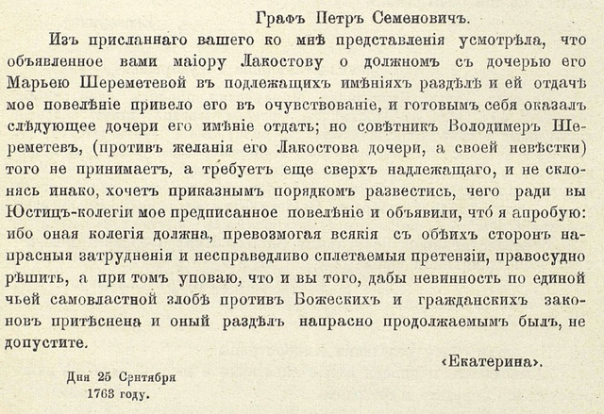

25 сентября 1763 года Екатерина II направила Московскому генерал-губернатору графу Петру Семеновичу Салтыкову письмо с просьбой посодействовать непростой судьбе Марии Петровны Шереметевой (урожденной Лакоста) - супруги гвардии капитана Федора Владимировича Шереметева. То был редкий случай, когда главы обеих фамилий - и со стороны жениха, и со стороны невесты, считали себя оскорбленными и не желали отступать.

Начать с того, что Мария Петровна Лакоста приходилась внучкой гамбургскому маклеру Яну Де Акоста, при Петре I в 40-летнем возрасте переехавшему с семьей в Россию и ставшему знаменитым шутом Петром Дорофеевичем Лакоста. При дворе императрицы Анны Иоанновны шут Лакоста, возвращенный ею из многолетней ссылки, куда попал после смерти Петра I, пользовался огромным влиянием, получил титул графа и очень разбогател - однако знатным не считался, и дети его занимали небольшие должности. Умер Лакоста в том же 1740 году, что и Анна Иоанновна, в возрасте 75 лет. Его внук секунд-майор Петр Артемьевич Лакоста женился на Прасковье Затрапезновой - дочери крупного ярославского полотняного магната. Их дочь Мария Петровна Лакоста, судя по жалобе её отца Екатерине Великой, была обманом соблазнена гвардии капитаном графом Федором Шереметевым против воли его отца, коллежского советника Владимира Федоровича Шереметева, брата знаменитого фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева. Таким образом, оба отца были недовольны браком и, к беде молодоженов, не могли договориться о приданом. Шереметев-старший хотел за непослушание сына больше приданого, а Лакоста, в свою очередь, не хотел давать "соблазнителю" и вовсе ничего. Пришлось Екатерине Великой вручную заниматься этой проблемой и даже подключать к этому Юстиц-коллегию. Впрочем, брак Марии Петровны и Федора Владимировича был недолгим, в 1767 году Шереметев-младший умер, не оставив потомства. Мария Петровна вышла замуж вторично за дворянина Тютчева, основала богадельню во владении князя Долгорукова на ул.Солянке в Москве, и на рубеже XVIII - XIX вв владела усадьбой на Старой Басманной, 30/1. Была похоронена на кладбище Свято-Покровского женского монастыря на Таганке - того самого, куда сегодня стекаются тысячи паломников к мощам св. Матроны Московской.

Судя по записям в дневнике Льва Толстого, лень он считал одним из главных своих грехов и всю жизнь с нею боролся. Причем далеко не всегда успешно. И в молодости этот порок завладевал писателем много чаще:

"Встал, лениво – лень. Не писал, лень. Гимнастика – удовлетворителен. – Обедал, обжорство. – Дома ничего не делал, лень". 1851 год, 15 марта. 22 года

"Ничего не писал – лень одолела!". 1851 год, 17 апреля. 22 года

"Теперь мне стало лень думать и убеждать себя в чем-нибудь. Проклятая лень! Какой бы я был славный человек, коли бы она мне не мешала". 1852 год, 20 марта. 23 года

"Ровно ничего не делал целый день и лень страшная". 1852 год, 16 июля. 23 года

"Помоги мне, Господи: переломить свою лень – привыкнуть к труду и полюбить его". 1852 год, 17 октября. 24 года

"Важнее всего для меня в жизни исправление от 3-х главных пороков: Бесхарактерности, Раздражительности и Лени". 1853 год, 19 августа. 25 лет

"Лень и сознание лени страшно мучают меня". 1853 год, 10 сентября. 25 лет

"Ничего не могу делать. Лень. Лень. Лень". 1855 год, 18 июля. 26 лет

"Добра не сделал, зла тоже. Лень". 1855 год, 18 августа. 26 лет

"Опять лень, тоска и грусть. Все кажется вздор. Идеал недостижим, уж я погубил себя. Работа, маленькая репутация, деньги. К чему? Матерьяльное наслаждение тоже к чему? Скоро ночь вечная. Мне все кажется, что я скоро умру". 1857 год, 16 августа. 28 лет

"Гордость, лень и скептицизм продолжают владеть мною". 1859 год, 12 октября. 31 год

"Лень обхватывает меня". 1861 год, 7 мая. 32 года

"Я с болезни не могу справиться. Слабость, лень и грусть". 1881 год, 3 июля. 52 года

"Всё та же апатия, лень. Ничего не работаю. Велосипед". 1895 год, 4 мая. 66 лет

"Хороша одна из буддийских последовательностей грехов: 1) сладострастие, 2) злоба, 3) лень, 4) гордость, самоправедность 5) неуверенность. Противоположные добродетели: 1) воздержание, 2) кротость, 3) трудолюбие, 4) смирение, 5) вера. Хорошо проверять себя по этому делению. Хромаю больше всего первым и третьим". 1900 год, 20 декабря. 72 года

Проиллюстрируем этот пост портретом кисти Ильи Репина "Лев Толстой на отдыхе"

Представляем вам новый артефакт из нашей коллекции - это фарфоровая декоративная тарелка с довольно романтическим названием «Свидание Александра I с Наполеоном в Тильзите». Изготовлено блюдо было мастерами завода Матвея Кузнецова в Дулево в 1912 году – специально к 100-летию победы России над французской армией в 1812 году.

На нашей декоративной тарелке, которая, безусловно, не относилась к числу кухонной утвари, а производилась для украшения интерьера, изображен фрагмент известной картины художника Алексея Кившенко “Наполеон и император Александр I на свидании в Тильзите”, написанной в 1893 году.

Историческая встреча лидеров двух воюющих держав состоялась в июле 1807 года, после взятия французами Кёнигсберга. Прямо посреди реки Неман, разделявшей две армии, был сооружен огромный устойчивый плот (чтобы российскому императору не нужно было переправляться на завоеванный французами берег) с двумя павильонами. Ровно в 11 часов от противоположных берегов отчалили две лодки, пристали к плоту. Наполеон вышел первым и отправился встречать Александра. Француз тепло обнял российского государя, и они ушли в павильон, где два часа вели беседу тет-а-тет. В результате этой и последующих встреч между Россией и Францией был заключен договор, получивший название Тильзитский мир (Тильзит – ныне город Советск в Калининградской области), по которому Россия признавала все завоевания Франции в Европе.

Перед вами вовсе не партийная советская эмблема, а жестяная коробка от леденцов монпансье, выпущенная специально к XXII съезду КПСС, который проходил в 1961 году. Скорее всего, конфеты эти были выпущены по спецзаказу и предназначались для делегатов съезда в самом деле, представить такую коробку в свободной продаже невозможно. Этот артефакт из коллекции «Маленьких историй» оказался свидетелем довольно интересных событий, проходивших в кулуарах упомянутого партийного съезда.

Съезд запомнился потомкам по двум причинам. Именно на нем Хрущев опрометчиво заявил, что к 1980 году в СССР будет построен коммунизм. На заседании он, конечно, сорвал овации, но позже его знаменитая фраза «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» будет изъята из текста программы КПСС. Никита Сергеевич скончался в 1971 году, так что спрашивать о построенном коммунизме в 1980 году обманутому советскому народу было не с кого.

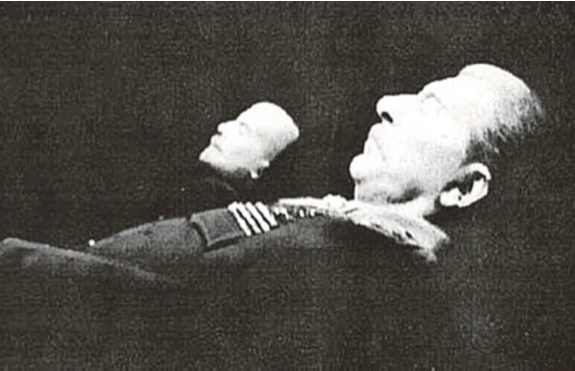

Кроме того, XXII съезд компартии продолжил методичную борьбу с «культом личности» Сталина, начатую предыдущим съездом в 1956 году. Именно с конца 1961 года в СССР стали переименовывать города, улицы и прочие объекты, названные в честь «отца всех народов». Тогда же снесли почти все памятники генсеку. На самом же съезде 30 октября, после заключительного выступления Хрущёва, слово попросил первый секретарь Ленинградского обкома Иван Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из Мавзолея. Делегатка съезда, член партии с 1902 (!) года Дора Лазуркина поддержала эту инициативу такой вот странной речью: «Я всегда в сердце ношу Ильича и всегда, товарищи, в самые трудные минуты, только потому и выжила, что у меня в сердце был Ильич и я с ним советовалась, как быть. Вчера я советовалась с Ильичем, будто бы он передо мной как живой стоял и сказал: мне неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед принес партии». И этот спиритический бред в пропитанном атеизмом Советском Союзе звучал с депутатской трибуны!

Выступление соратницы Ленина и подруги Крупской стало апогеем недолгого обсуждения ключевого вопроса повестки. Уже опальный в то время Вячеслав Молотов по этому поводу резко возмущался: “Просто ведьма какая-то. Во сне видит, как Ленин ругает Сталина!” Но реакцией делегатов, как бесстрастно зафиксировала стенограмма, были “бурные, продолжительные аплодисменты”. Единственным возразившим был секретарь ЦК КПСС Нуриддин Мухитдинов, который аргументировал свои сомнения так: “У нас, на Востоке, у мусульман это большой грех – тревожить тело усопшего”. Религиозные доводы эффекта не возымели, на трибуну поднялся член Политбюро ЦК КПСС Никита Подгорный и зачитал проект постановления съезда: “Признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в Мавзолее саркофага с гробом И.В. Сталина, так как серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее В.И. Ленина”. Предложение было принято единогласно.

Тянуть с выносом не стали. Уже в ночь на 1 ноября 1961 года в обстановке абсолютной секретности, под предлогом репетиции парада к 7 ноября, оцепили Красную площадь. Вход в Мавзолей, а также вырытая могила были закрыты фанерными щитами. На месте находились только похоронная команда и комиссия по перезахоронению. Тело вождя было помещено в гроб, восемь офицеров вынесли гроб из Мавзолея, поднесли к могиле и поместили на деревянные подставки. По русскому обычаю кто-то из присутствовавших бросил по горсти земли, и солдаты закопали могилу. С тех пор Ильич остается в Мавзолее в гордом одиночестве.

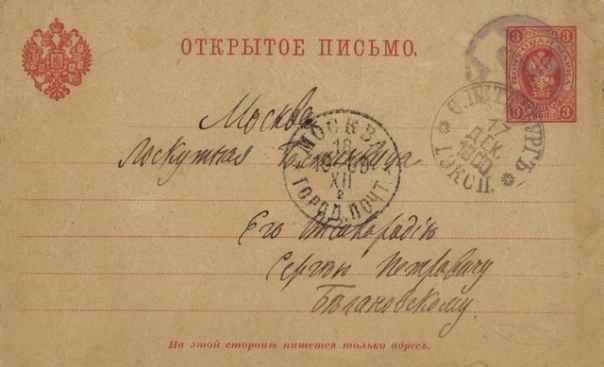

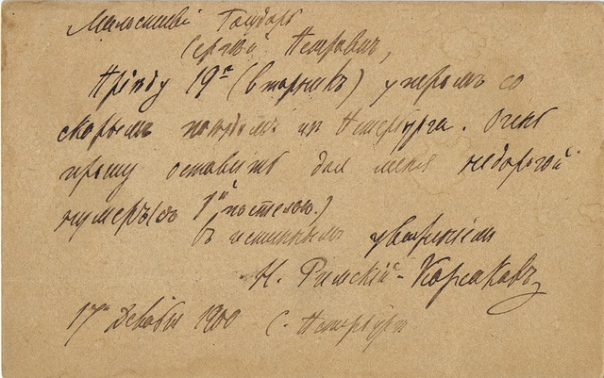

Перед нами слегка пожелтевший бланк открытого письма, который более 120 лет назад держал в руках великий русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков. Не только держал, но еще и лично заполнил его своим не самым разборчивым размашистым почерком. Письмо отправлено зимой 1900 года на имя Сергея Белановского – управляющего фешенебельной московской гостиницы “Лоскутная”.

Обратите внимание: к своему московскому адресату уже знаменитый в ту пору 56-летний музыкант обращается более чем учтиво. Так, в адресной строке Римский-Корсаков называет Белановского “Его Высокородие”. И это не случайно: Сергей Петрович хоть и служил в гостинице “Лоскутная”, но рядовым лакеем не был. Бывший офицер Императорской армии после отставки был принят на солидную должность управляющего. Обращение же “высокородие”, согласно принятому в дореволюционной России титулованию, соответствовало статусу гражданского чиновника V класса (статским советникам). Вообще до 1917 года этикет предписывал представителям привилегированных классов в Российской империи учтиво общаться не только с равными себе, но и с простыми людьми. Так, к извозчику, лакею, половому или незнакомому незнатному мещанину обращались «милейший» или «любезнейший». Использовались формы и попроще: обращение к простолюдину “голубчик” или “братец” со стороны высокородного господина было нормой. К людям не самого высокого, но почтенного происхождения полуофициально в вежливой форме обращались «милостивый государь» или более упрощенно – «сударь». Так что формулировка “милостивый государь” в начале нашего письма свидетельствует и о воспитанности композитора, и о об исключительном уважении с его стороны, и о том, что он обращается к адресату с просьбой – просит оказать ему милость.

Сама просьба сформулирована на оборотной стороне открытого письма. “Милостивый государь Сергей Петрович, приеду 19-го (вторник) утром со скорым поездом из Петербурга. Очень прошу оставить для меня недорогой номер с одной постелью. С истинным уважением, Николай Римский-Корсаков”. Просьба оставить одноместный номер, пусть даже в самый сезон, под Новый год – совершенно необременительная для управляющего гостиницы. Тем более, что Сергей Белановский был не только большим поклонником творчества Римского-Корсакова, но и его очень хорошим приятелем.

Надо сказать, что с Белановским в теплых отношениях были не только Римские-Корсаковы, но и многие другие знаменитые постояльцы этой гостиницы, расположенной в самом центре Москвы – на Тверской улице. Такой уж это был человек. Именно при нем “Лоскутная” обрела какую-то особую доверительную атмосферу, стала считаться «семейной гостиницей», где к гостям относились не просто уважительно, а как родным людям. Известно, например, что мать другого знаменитого русского композитора – Александра Глазунова (к слову, ученика Римского-Корсакова) – нередко отправляла на имя Сергея Белановского из Петербурга телеграмму с такой просьбой: «Саша выехал. Присмотрите Глазунова». Все потому что Александр Константинович имел одну пагубную страсть – любил крепко выпить, после чего мог набедокурить. Так вот Сергей Белановский в такие минуты оберегал своего гостя от возможных неприятностей, а иной раз и отказывал именитому постояльцу в лишней рюмке.

Лоскутная”… В русской литературе рубежа XIX-XX веков название этой московской гостиницы упоминается, пожалуй, чаще, чем какой-либо другой. Все потому что в ней останавливались, а частенько и подолгу жили представители творческой российской богемы. И каждый из них чувствовал себя в ее номерах исключительно уютно. Они приезжали в «Лоскутную» как к себе домой. “У каждого был свой любимый коридор, который обслуживала определенная горничная, знавшая привычки постоянных приезжающих. Многие, приехав, оставляли свой чемодан в номере, сами уезжали по делам и в город, а горничная уже знала, как разложить белье, как развесить платье, что положить на стол. Если все номера в том коридоре были заняты, приезжему давали номер в другом коридоре, и уже сама контора следила и сейчас же по освобождении номера в излюбленном коридоре переводила туда гостя», – писал Владимир Гиляровский. Очень часто в “Лоскутной” подолгу останавливался Федор Достоевский. Хозяевам гостиницы это очень льстило. Когда знаменитого писателя не стало, руководство отеля повесило в номере 33, в котором обычно проживал Федор Михайлович, его большой портрет.

Построенную на Тверской в начале 1870 годов по проекту архитектора Александра Каминского “Лоскутную” открыли купцы Мамонтовы. Поскольку все 145 номеров в ней были обставлены шикарно, то и назвать свою гостиницу владельцы хотели как-нибудь помпезно – чтобы не хуже, чем “Националь” звучало. Но в дело вмешался историк Николай Костомаров, посоветовавший Мамонтовым учесть в названии нового отеля корни и топономику этого московского района, где издавна торговали своим товаром суконцики. Выбирая между Обжорным и Лоскутным близлежащими переулками, хозяева остановились на более благозвучном втором наименовании. И не прогадали: к названию “Лоскутная” москвичи не привыкали ни минуты. Каково же было их удивление, когда на фасаде гостиницы в 1918 году появилась вывеска с новым названием, созвучным революционным событиям – “Красный флот”. Ничего удивительного – отель национализировали и передали Комиссариату по морским делам. В главном вестибюле то ли для антуража, то ли еще по какой причине поставили пулемет «максим», в номера с дорогущей мебелью из светлого ясеня заселились революционные матросы. К слову, некогда знаменитый матрос Железняков, произнесший историческую фразу «Караул устал!», тоже гостевал в бывшей “Лоскутной”. В 1920 годах гостиницу превратили в общежитие для партийной верхушки – членов ЦК РКП (б), а в начале 1930-х здесь обосновалось управление только-только сформированного Метростроя. Уже одно это слово позволяет сделать пессимистичный прогноз о судьбе здания гостиницы: да, ее, как и весь квартал между Охотным рядом и Историческим музеем, снесли в пользу строительства метро. “Лоскутная” исчезла с лица Москвы в 1938 году.

Станция московского метро “Алексеевская” первоначально должна была называться “Щербаковской” — в честь секретаря КПСС Александра Щербакова. Для “именной” станции заказали бюст этого видного московского партийца. Однако в апреле 1958 года, буквально за неделю до открытия движения по Рижской линии метро, новые подземные дворцы посетил Никита Сергеевич. К Щербакову он испытывал давнюю неприязнь, а потому, увидев его скульптурный портрет, недовольно воскликнул: “Чего это он у вас тут портит вид?!” Естественно, после такой реплики Хрущева бюст тут же убрали, а самой станции в спешном порядке дали другое название — “Мир” - под впечатлением от недавнего Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. При Леониде Брежневе станция «Мир» всё же стала «Щербаковской», а в 1990 году началась кампания по ликвидации советских названий и последовало её переименование в «Алексеевскую».

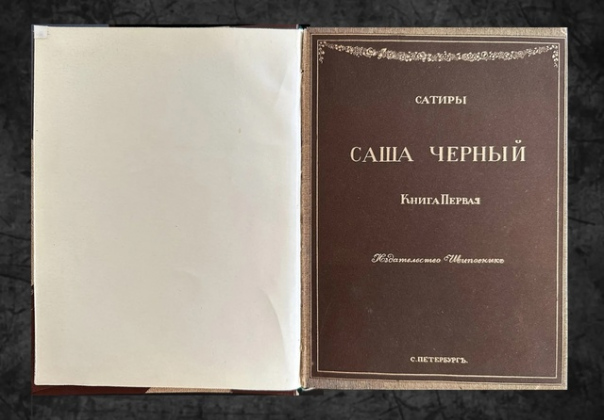

Представляем вам еще один артефакт из нашей коллекции - сборник сатиры и лирики известного поэта Серебряного века Саши Черного, изданный в далеком 1913 году издательством «Шиповник».

Александр Михайлович Гликберг, вошедший в литературу под творческим псевдонимом Саша Черный. Этим загадочным псевдонимом будущий автор популярных лирико-сатирических стихотворных фельетонов был обязан цвету своих волос: в семье Гликбергов было пятеро детей, двоих сыновей назвали одинаково — Саша. Брат поэта получил прозвище «Белый», а темноволосый сатирик стал «Черным».

Александр Михайлович написал более 40 книг и сборников, а также бесчисленное количество стихов. В дореволюционной России буквально каждый Человек Читающий знал его сочинения наизусть.

О том, сколь хлесткими и колкими были его стихи, красноречиво говорит тот факт, что первая же публикация Черного в журнале «Зритель» от 27 ноября 1905 года (стихотворение "Чепуха") привела к конфискации номера и закрытию журнала «за подрыв государственных устоев и оскорбление личности государя». Искренне надеемся, что встречающиеся в стихотворении фамилии все еще говорят о чем-то нашим уважаемым читателям.

Трепов — мягче сатаны,

Дурново — с талантом,

Нам свободы не нужны,

А рейтузы с кантом.

Сослан Нейдгарт в рудники,

С ним Курлов туда же,

И за старые грехи —

Алексеев даже…

Монастырь наш подарил

Нищему копейку,

Крушеван усыновил

Старую еврейку…

Сашу Черного многие называли пессимистом. Отчасти так оно и было. Вот, например, вошедшее в наш сборник стихотворение от 1909 года:

Середина мая и деревья голы...

Словно Третья Дума делала весну!

В зеркало смотрю я, злой и невеселый,

Смазывая йодом щеку и десну.

Кожа облупилась, складочки и складки,

Из зрачков сочится скука многих лет.

Кто ты, худосочный, жиденький и гадкий?

Я?! О нет, не надо, ради бога, нет!

А в 1911 году Саша Черный сочинил поэтическую отповедь всем, кто считал его самого озлобленным, а его творчество - наполненным пессимизмом:

В литературном прейскуранте

Я занесен на скорбный лист:

"Нельзя, мол, отказать в таланте,

Но безнадежный пессимист".

Ярлык пришит. Как для дантиста

Все рты полны гнилых зубов,

Так для поэта-пессимиста

Земля - коллекция гробов.

Конечно, это свойство взоров!

Ужели мир так впал в разврат,

Что нет натуры для узоров

Оптимистических кантат?

Стихотворение "Больному" Саша Черный написал в 1910 году. Поэт в нем доверительно переходит на "ты" со своим читателем. Он перечисляет все те маленькие радости жизни, котopые временно скрывает черная туча апатии, уверяет, что не все счастливые минуты еще прожиты, и что периоды депрессии случаются с каждым. Но это не повод отчаиваться. Это, пожалуй, одно из самых вдохновляющих стихотворений в творчестве Саши Чёрного. Его монолог лечит больную душу эффективнее любых антидепрессантов и горячительных напитков.

Есть горячее солнце, наивные дети,

Драгоценная радость мелодий и книг.

Если нет — то ведь были, ведь были на свете

И Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Григ...

Есть незримое творчество в каждом мгновенье -

B умном слове, в улыбке, в сиянии глаз.

Будь творцом! Созидай золотые мгновенья.

B каждом дне есть раздумье и пряный экстаз...

Бесконечно позopно в припадке печали

Добровольно исчезнуть, как тень на стекле.

Разве Новые Встречи уже отсияли?

Разве только собаки живут на земле?

Если сам я угрюм, как голландская сажа

(Улыбнись, улыбнись на сравненье моё!),

Этот чёрный румянец — налёт от дренажа,

Это Муза меня подняла на копьё.

Оставайся! Так мало здесь чутких и честных...

Оставайся! Лишь в них оправданье земли.

Адресов я не знаю — ищи неизвестных,

Как и ты, неподвижно лежащих в пыли.

Если лучшие будут бросаться в пролёты,

Скиснет мир от бескрылых гиен и тупиц!

Полюби безотчётную радость полёта...

Разверни свою душу до полных границ.

Будь женой или мужем, сестрой или братом,

Акушеркой, художником, нянькой, врачом,

Отдавай — и, дрожа, не тянись за возвpaтом.

Bce сердца открываются этим ключом.

Есть ещё острова одиночества мысли.

Будь умён и не бойся на них отдыхать.

Там обрывы над тёмной водою нависли -

Можешь думать... и камешки в воду бросать...

A вопросы... Boпросы не знают ответа -

Налетят, разожгут и умчатся, как корь.

Соломон нам оставил два мудрых совета:

Убегай от тоски и c глупцами не спорь.

А это лирическое стихотворение - на смерть Чехова:

В наши дни трехмесячных успехов

И развязных гениев пера

Ты один, тревожно-мудрый Чехов,

С каждым днем нам ближе, чем вчера.

Сам не веришь, но зовешь и будишь,

Разрываешь ямы до конца

И с беспомощной усмешкой тихо судишь

Оскорбивших землю и Отца.

И в завершение напомним вам отрывок из эссе Венедикта Ерофеева "Саша Черный и другие":

"На днях я маялся бессонницей, а в таких случаях советуют или что-нибудь подсчитывать, или шпарить наизусть стихи. Я занялся и тем и этим, и вот что обнаружилось: я знаю слово в слово беззапиночным образом 5 стихотворений Андрея Белого, Ходасевича - 6, Анненского - 7, Сологуба - 8, Мандельштама 15, а Саши Черного только 4, Цветаевой - 22, Ахматовой - 24, Брюсова - 25, Блока - 29, Бальмонта - 42, Игоря Северянина 77. А Саши Черного - всего 4.

Меня подивило это, но ненадолго. Разница в степени признания тут ни при чем: я влюблен во всех этих славных серебрянновековых ребятишек, от позднего Фета до раннего Маяковского, решительно во всех, даже в какую-нибудь трухлявую Марию Моравскую, даже в суконно-кимвального Оцупа. А в Гиппиус - без памяти и по уши. Что до Саши Черного - то здесь приятельское отношение, вместо дистанционного пиетета и обожания. Вместо влюбленности - закадычность. И "близость и полное совпадение взглядов", как пишут в коммюнике.

Все мои любимцы начала века все-таки серьезны и амбициозны (не исключая и П.Потемкина). Когда случается у них у всех, по очереди, бывать в гостях, замечаешь, что у каждого чего-нибудь нельзя. "Ни покурить, ни как следует поддать", ни загнуть не-пур-ля-дамный анекдот, ни поматериться. А в компании Саши Черного все это можно: он несерьезен, в самом желчном и наилучшем значении этого слова.

Когда читаешь его сверстников-антиподов, бываешь до того оглушен, что не знаешь толком, "чего же ты хочешь". Хочется не то быть распростертым в пыли, не то пускать пыль в глаза народам Европы; а потом в чем-нибудь погрязнуть. Хочется во что-нибудь впасть, но непонятно во что, в детство, в грех, в лучезарность или в идиотизм. Желание, наконец, чтоб тебя убили резным голубым наличником и бросили твой труп в зарослях бересклета. И все такое. А с Сашей Черным "хорошо сидеть под черной смородиной" ("объедаясь ледяной простоквашей") или под кипарисом ("и есть индюшку с рисом"). И без боязни изжоги, которую, я заметил, Саша Черный вызывает у многих эзотерических простофиль".

Нам останься добавить, что издательство “Шиповник”, выпустившее наш сборник, было основано в 1906 году в Санкт-Петербурге художником-карикатуристом Зиновием Гржебиным и скрипачом Соломоном Копельманом. Свою широкую популярность “Шиповник” обрел благодаря публикации большого количества поэтических сборников и альманахов как хорошо известных российских и зарубежных, так и начинающих авторов, среди которых было немало представителей поэзии Серебряного века.

Эту небольшую вещицу из коллекции «Маленьких историй» видели немногие из нас, а уж держали в руках или использовали по прямому назначению и вовсе единицы. Это зажим для пионерского галстука или, говоря заморским языком, фибула. Выпускать такие зажимы для советских пионеров начали в 1937 году на заводе Ленэмальер. Символика ожидаемая – пионерский девиз, серп и молот, пять поленьев и три языка пламени. В таком виде значок-зажим просуществовал почти до самой войны. Однако в 1938 году его чуть было не сняли с производства. На волне репрессий и царившей в обществе атмосфере всеобщей подозрительности внимание наиболее “бдительных” граждан оказалось прикованным к безобидному пионерскому зажиму, на котором вдруг обнаружилась целая серия тщательно замаскированных вражеских символов.

Прежде всего, обратили внимание на то, что серп и молот на значке повернуты вверх ногами и вообще словно бы сброшены в костер. Мало того, в квадратиках-поленьях при желании (а такое желание было!) даже можно было разглядеть свастику. Дальше больше – если повернуть зажим на 90 градусов, то в пламени костра будто бы видна буква “З”, которая означала “врага народа” Григория Зиновьева. Но и это еще не все: в том же перевернутом виде многим мерещилась еще более страшная буква “Т” – кто ж как не Троцкий?! Самые зоркие даже обнаружили там профиль Льва Давидовича. Вот как вспоминал об этом драматург Валерий Фрид: «Когда меня приняли в пионеры, я два дня не давал снять с себя красный галстук, так и спал в нем – к умилению родителей. Впрочем, что они говорили об этом за моей спиной, не знаю. Возможно, и не умилялись. Мы взрослели, не ведая сомнений, веря самым диким слухам о вредителях и шпионах. Вместе со всеми поворачивали боком зажим для красного галстука, на котором изображен был пионерский костер. В острых языках эмалевого пламени мы пытались разглядеть профиль Троцкого: вся Москва знала, что это чье-то вредительство. Никакого Троцкого там нельзя было увидеть при всем желании”. Начавшаяся истерия относительно пионерских символов поставила “органы” в трудное положение. С одной стороны, бдительность и доносительство следовало всячески поощрять. С другой – было недопустимо направлять эту подозрительность против главных символов Страны Советов. К тому же, следовало еще разобраться: является ли скандал вокруг пионерских значков “перегибом” бдительности или осознанным вредительством. Впрочем, компетентные органы, покрутив в руках фибулу, решили, что в ее символике нет никакой скрытой враждебности и оставили значок и его создателей в покое.

Фаянсовому грустному ослику из нашей коллекции артефактов, печально опустившему голову, глаза и уши, уже больше 70 лет. Автор оригинальной анималистической модели, художник Конаковского фаянсового завода Владимир Сергеев, ласково назвал своего ослика «Недоросль» - под таким названием статуэтка и вошла во все мировые каталоги. Да-да! Серия фаянсовых забавных фигурок животных Владимира Сергеева выпускалась, в том числе, на экспорт.

Самая известная фигурка из этой серии – жирафенок (первая в галерее). С ним жирафенком связана одна занятная история. Оригинальная анималистическая статуэтка была создана в 1960 году Владимиром Сергеевым (автор формы) и Фаиной Крохиной (автор росписи). А начиная с 1962 года завод начал в больших количествах экспортировать эту статуэтку в Великобританию. Многих тогда интересовала причина, побуждавшая англичан тысячами закупать конановских жирафят. Один из советских журналистов, работавших в Великобритании, при посещении заводского хранилища образцов рассказал, что во время дипломатического приёма торговый представитель СССР подарил фаянсовый конаковский сувенир Елизавете II. И якобы в последующем интервью королева заявила, что самым ярким пятном на её столе является жирафик из СССР. После такой рекламы британцы кинулись скупать конаковских симпатяг. Быль это или легенда – трудно сказать, но поставки «Жирафят» на берега Туманного Альбиона продолжались почти 20 лет.

Из интервью Владимира Сергеева: “Создаю «Жирафёнка». Еду на завод. Встречаю «мухинцев». Среди них Ф. Крохину. Даю ей эскиз росписи. Она удивительно поняла замысел. «Жирафёнок» уже на выставке в Москве, 1961 год. Он запускается в производство. Англия ежегодно закупает десятками тысяч. Это длится почти двадцать лет. Тираж огромен. После «Жирафёнка» создаю «Верблюжонка». Франция заказывает 200 тысяч штук. Отказ! Завод загружен заказом Англии. Турция заказывает «Тетёрку». Отказ”.