Утомлённый, я терял надежды,

Подходила тёмная тоска.

Забелели чистые одежды,

Задрожала тихая рука.

«Ты ли здесь? Долина потонула

В безысходном, в непробудном сне…

Ты сошла, коснулась и вздохнула, —

День свободы завтра мне?» —

«Я сошла, с тобой до у́тра буду,

На рассвете твой покину сон,

Без следа исчезну, всё забуду, —

Ты проснёшься, вновь освобождён.

Александр Блок, 1 апреля 1902

Другие записи сообщества

Не знаю, отчего так грустно мне при ней?

Я не влюблен в нее: кто любит, тот тоскует,

Он болен, изнурен любовию своей,

Он день и ночь в огне — он плачет и ревнует…

И только… Отчего — не знаю. Оттго ли,

Что дума и у ней такой же просит воли,

Что сердце и у ней в таком же дремлет сне?

Иль от предчувствия, что некогда напрасно,

Но пылко мне ее придется полюбить?

Бог весть! А полюбить я не хотел бы страстно:

Мне лучше нравится — по-своему грустить.

Взгляните, вот она: небрежно локон вьется,

Спокойно дышит грудь, ясна лазурь очей —

Она так хороша, так весело смеется…

Не знаю, отчего так грустно мне при ней?

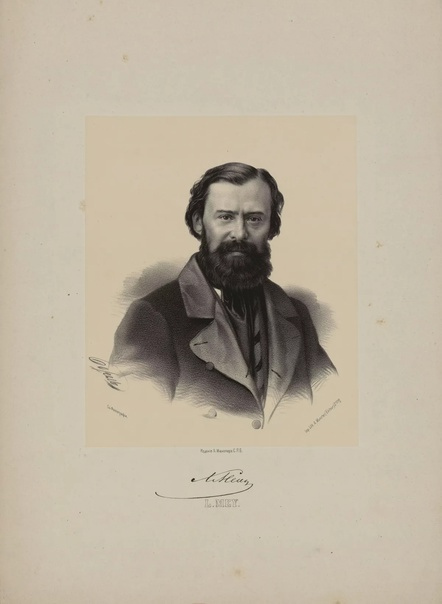

Лев Мей

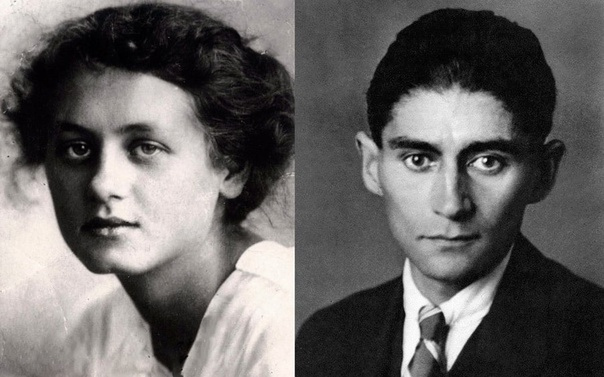

Милена Есенская о Франце Кафке

Он был застенчив, робок, нежен и добр, но писал ужасные и болезненные книги. Он видел мир, полный невидимых демонов, которые разрывают и уничтожают беззащитных людей. Он был слишком прозорлив и слишком мудр, чтобы жить; он был слишком слаб, чтобы бороться, у него была та слабость благородных, красивых людей, которые не способны бороться со страхом непонимания, недоброжелательности или интеллектуальной лжи. Такие люди заранее знают, что они бессильны, и терпят поражение так, что позорят победителя.

Он знал людей так, как могут знать их только люди большой чувствительности, как тот, кто одинок и видит людей почти пророчески, по одному мельканию лица. Он знал мир глубоко и необычайно. Он сам был глубоким и необыкновенным миром.

Продолговатый и твердый овал,

Черного платья раструбы…

Юная бабушка! Кто целовал

Ваши надменные губы?

Руки, которые в залах дворца

Вальсы Шопена играли…

По сторонам ледяного лица

Локоны, в виде спирали.

Темный, прямой и взыскательный взгляд.

Взгляд, к обороне готовый.

Юные женщины так не глядят.

Юная бабушка, кто вы?

Сколько возможностей вы унесли,

И невозможностей — сколько? —

В ненасытимую прорву земли,

Двадцатилетняя полька!

День был невинен, и ветер был свеж.

Темные звезды погасли.

— Бабушка! — Этот жестокий мятеж

В сердце моем — не от вас ли?..

Бабушке, Марина Цветаева

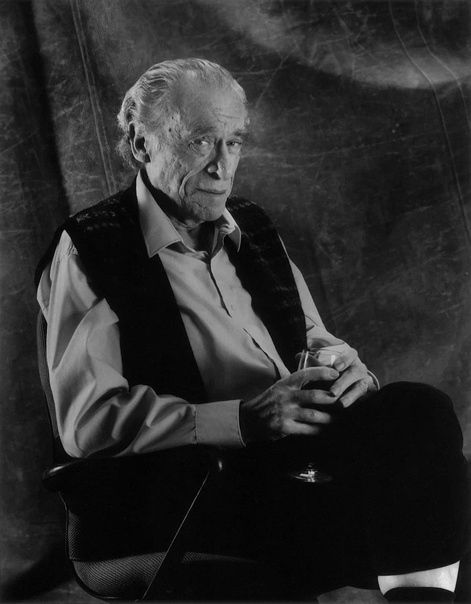

В 1985 году Чарльз Буковски, получив оповещение, что одна из его книг была удалена из библиотеки Неймегена, отправил ответ:

Спасибо за письмо, в котором вы мне рассказываете об изъятии моей книги. О том, что её обвиняют в дискриминации из-за чёрных людей, гомосексуалистов и женщин. И ещё в садизме из-за садизма.

Я же боюсь дискриминации против юмора и правды. Если я плохо пишу о чёрных, гомосексуалистах и женщинах, то лишь потому, что таковы те, с кем я встречался. “Плохого” много – плохие собаки, плохая цензура; есть даже “плохие” белые мужчины. Только когда пишешь о “плохих” белых мужчинах, они на это не жалуются. И нужно ли мне говорить, что существуют “хорошие” чёрные, “хорошие” гомосексуалисты и “хорошие” женщины?

Это моя работа как писателя, я лишь фотографирую, словами, то, что вижу. Если я пишу о “садизме”, то потому, что он существует. Не я его изобрел, и если в моём произведении случается какое-то ужасное действие, это потому, что такие вещи происходят у нас в жизни, я не стою на стороне зла.

Цензура – орудие тех, кому необходимо прятать действительность от самих себя и от других. Их страх – лишь неспособность справиться с тем, что реально, и я не могу на них злиться, мне лишь как-то отвратительно грустно. Где-то, пока воспитывали, их уберегали от фактов нашего существования. Их учили смотреть в одну сторону, а существует множество.

О,високосный год-проклятый год!

Как мы о нём беспечно забываем

И доверяем жизни хрупкий ход

Всё тем же пароходам и трамваям.

А между тем в злосчастный этот год

Нас изучает пристальная линза,

Из тысяч лиц-не тот...,не тот...,не тот,

Отдельные выхватывая лица.

И некая верховная рука,

В чьей воле все кончины и отсрочки,

Раздвинув над толпою облака,

Выхватывает нас поодиночке.

А мы бежим,торопимся,снуем,

Причин спешить и впрямь довольно много

И вдруг о смерти друга узнаем,

Наткнувшись на колонку некролога.

И стоя в переполненном метро,

Готовимся увидеть это въяве:

Вот он лежит,лицо его мертво.

Вот он в гробу. Вот он в могильной яме...

Переменив прописку и родство,

Он с Ангелами топчет звёздный гравий

И всё что нам осталось от него,

С полдюжины случайных фотографий.

Случись мы рядом с ним в тот жуткий миг

И смерть бы проиграла в поединке...

Она б его взяла за воротник,

А мы бы ухватились за ботинки.

Но что тут толковать,коль пробил час!

Слова отныне мало что решают,

И, сказанные десять тысяч раз,

Они друзей,увы, не воскрешают.

Ужасный год!...Кого теперь винить?

Погоду ли с её дождём и градом?

Жить можно врозь и даже не звонить,

Но в високосный год держаться рядом.

Леонид Филатов

Она была во всем права -

И даже в том, что сделала.

А он сидел, дышал едва,

И были губы белые.

И были черные глаза,

И были руки синие.

И были черные глаза

Пустынными пустынями.

Пустынный двор жестоких лет,

Пустырь, фонарь и улица.

И переулок, как скелет,

И дом подъездом жмурится.

И музыка ее шагов

Схлестнулась с подворотнею,

И музыка ее шагов -

Таблеткой приворотною.

И стала пятаком луна,

Подруга полумесяца,

Когда потом ушла она,

А он решил повеситься.

И шантажом гремела ночь,

Улыбочкой приправленным.

И шантажом гремела ночь

И пустырем отравленным.

И лестью падала трава,

И местью встала выросшей.

И ото всех его бравад

Остался лишь пупырышек.

Сезон прошел, прошел другой -

И снова снег на паперти.

Сезон прошел, прошел другой -

Звенит бубенчик капелькой.

И заоконная метель,

И лампа - желтой дынею.

А он все пел, все пел, все пел,

Наказанный гордынею.

Наказан скупостью своей,

Устал себя оправдывать.

Наказан скупостью своей

И страхом перед правдою.

Устал считать улыбку злом,

А доброту - смущением.

Устал считать себя козлом

Любого отпущения.

Двенадцать падает. Пора!

Дорога в темень шастает.

Двенадцать падает. Пора!

Забудь меня, глазастого!

Михаил Леонидович Анчаров

Письма к сыну Евгения Леонова

Андрюша, ты люби меня, как я люблю тебя. Ты знаешь, это какое богатство – любовь. Правда, некоторые считают, что моя любовь какая-то не такая и от нее, мол, один вред. А может, на самом деле моя любовь помешала тебе быть примерным школьником? Ведь я ни разу так и не выпорол тебя за все девять школьных лет.

Помнишь, ты строил рожи у доски, класс хохотал, а учительница потом долго мне выговаривала. Вид у меня был трижды виноватого, точно я стою в углу, а она меня отчитывает как мальчишку. Я уже готов на любые унижения, а ей все мало: «Ведь урок сорван… – ведь мы не занимаемся полноценно сорок пять минут.. – ведь сам ничего не знает и другим учиться не дает… – ведь придется вам его из школы забрать… – ведь слова на него не действуют…»

Пропотели рубашка, пиджак и мокасины, а она все не унималась. «Ну, думаю, дам сегодня затрещину, всё!» С этими мыслями пересекаю школьный двор и выхожу на Комсомольский проспект. От волнения не могу сесть ни в такси, ни в троллейбус, так и иду пешком… Женщина тащит тяжелую сумку, ребенок плачет, увидев меня, улыбается, спиной слышу, мать говорит: «Вот и Винни Пух над тобой смеется…»

Незнакомый человек здоровается со мной… Осенний ветерок обдувает меня. Подхожу к дому с чувством, что принял на себя удар, и ладно. Вхожу в дом, окончательно забыв про затрещину, а увидев тебя, спрашиваю: «Что за рожи ты там строил, что всем понравилось, покажи-ка». И мы хохочем.

И так до следующего вызова. Мать не идет в школу. А я лежу и думаю: хоть бы ночью вызвали на съемку в другой город или с репетиции не отпустили бы… Но Ванда утром плачет, и я отменяю вылет, отпрашиваюсь с репетиции, я бегу в школу занять свою позицию в углу. Какие только мелочи достойны наших переживаний…

Я оттого и пишу эти письма, чтобы исправить что-то неправильное, и выгляжу, наверное, смешным и нелепым, как некоторые мои персонажи. Но ведь это я! В сущности, дружочек, ничего нет проще живой тревоги отцовского сердца.

Когда я один, вне дома, тоскуя, вспоминаю каждое твое слово и каждый вопрос, мне хочется бесконечно с тобой разговаривать, кажется, и жизни не хватит обо всем поговорить. Но знаешь, что самое главное, я это понял после смерти своей мамы, нашей бабушки. Эх, Андрюша, есть ли в твоей жизни человек, перед которым ты не боишься быть маленьким, глупым, безоружным, во всей наготе своего откровения? Этот человек и есть твоя защита. А я уже скоро буду дома.

Отец.

Утром в ржаном закуте,

Где златятся рогожи в ряд,

Семерых ощенила сука,

Рыжих семерых щенят.

До вечера она их ласкала,

Причесывая языком,

И струился снежок подталый

Под теплым ее животом.

А вечером, когда куры

Обсиживают шесток,

Вышел хозяин хмурый,

Семерых всех поклал в мешок.

По сугробам она бежала,

Поспевая за ним бежать...

И так долго, долго дрожала

Воды незамерзшей гладь.

А когда чуть плелась обратно,

Слизывая пот с боков,

Показался ей месяц над хатой

Одним из ее щенков.

В синюю высь звонко

Глядела она, скуля,

А месяц скользил тонкий

И скрылся за холм в полях.

И глухо, как от подачки,

Когда бросят ей камень в смех,

Покатились глаза собачьи

Золотыми звездами в снег.

Сергей Есенин

Снег идет, снег идет.

К белым звездочкам в буране

Тянутся цветы герани

За оконный переплет.

Снег идет, и все в смятеньи,

Bсе пускается в полет, —

Черной лестницы ступени,

Перекрестка поворот.

Снег идет, снег идет,

Словно падают не хлопья,

А в заплатанном салопе

Сходит наземь небосвод.

Словно с видом чудака,

С верхней лестничной площадки,

Крадучись, играя в прятки,

Сходит небо с чердака.

Потому что жизнь не ждет.

Не оглянешься — и Святки.

Только промежуток краткий,

Смотришь, там и новый год.

Снег идет, густой-густой.

В ногу с ним, стопами теми,

В том же темпе, с ленью той

Или с той же быстротой,

Может быть, проходит время?

Может быть, за годом год

Следуют, как снег идет,

Или как слова в поэме?

Снег идет, снег идет,

Снег идет, и все в смятеньи:

Убеленный пешеход,

Удивленные растенья,

Перекрестка поворот.

Борис Пастернак, 1957